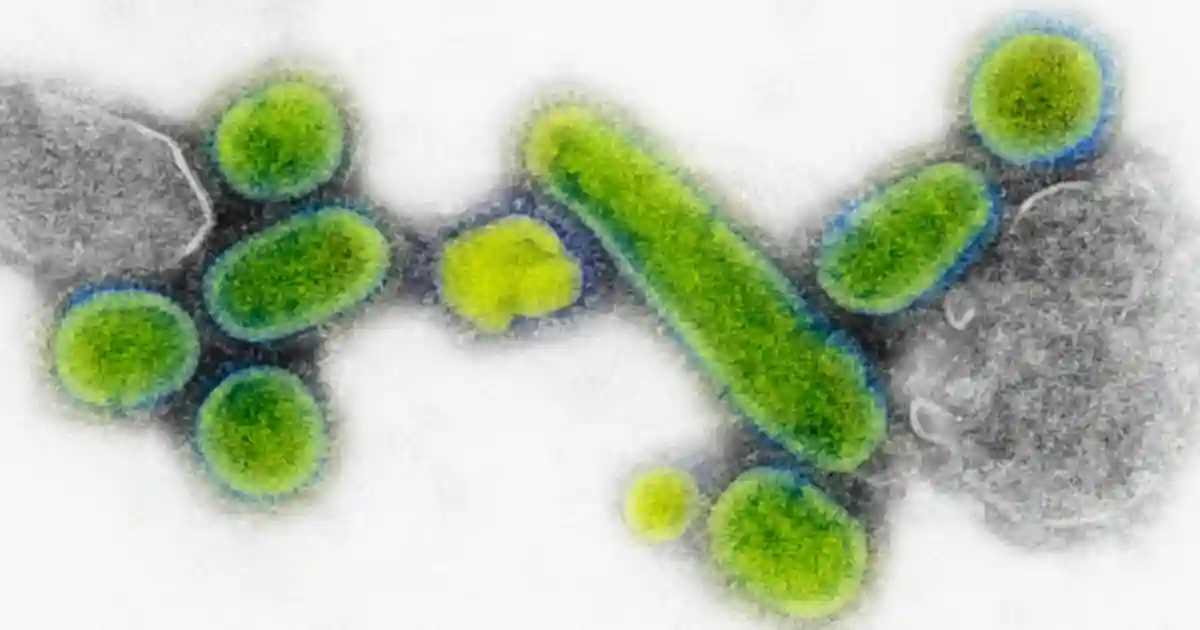

以前の記事で紹介した、スウェーデン人の病理学者・ヨハン・ハルティンさんによって、その詳細が解明されたスペイン風邪の原因ウイルス「H1N1型インフルエンザウイルス」。しかし、時を経た1977年に再びこのウイルスを原因とするインフルエンザが流行しました。過去のウイルスが再び目覚めたのは、なぜ? 記事〈【ウイルスの型を追う】流行ごとに「型」が変わるインフルエンザ…、パンデミックは「実験室からのウイルス流出」で起きたのか?〉では、過去のウイルスの流出疑惑についてお伝えしましたが、現代の私たちも「研究用ウイルスの流出によるパンデミック」への懸念と無縁ではありません。 今回は、実験室でよみがえった過去のウイルスの謎を、さらに追ってみたいと思います。 スペイン風邪の遺伝子は鳥ウイルスに似ている 米国軍病理学研究所(当時)のタウベンバーガーらのチームは1997年以来、ハルティンがアラスカで採取したサンプルなど、当時の犠牲者から取り出したウイルス遺伝子を元に、スペイン風邪ウイルスの全遺伝情報の解明をめざしてきた。2005年10月の論文で示したのは、8本の遺伝子のうち最後に残った3本の遺伝子の塩基配列だった。これはポリメラーゼの遺伝子で、ウイルスの複製にかかわる重要な遺伝子だ。 ここからわかったのは、1918年のスペイン風邪ウイルスの遺伝子は、鳥型ウイルスと非常によく似ているということだった。研究チームは、「このウイルスは鳥型のウイルスに由来するもので、人型のウイルスと組み換わったわけではない」と結論付けている。 同じパンデミックウイルスでも、1957年のアジア風邪や、1968年の香港風邪のウイルスは、2〜3の鳥の遺伝子が、そのときに流行している人のインフルエンザのウイルスと組み換わったものであることが、遺伝子解析から示唆されている。この組み換えに役割を果たしたのは、2009年のパンデミックウイルスと同様、豚ではないかと考えられる。 スペイン風邪ウイルスは「哺乳類のインフルエンザウイルスの中で、いちばん鳥型に近い」と、タウベンバーガーは「ネイチャー」の記事で語っていた。 では、どのような遺伝子の変化が「鳥型」ウイルスを「人型」へと変化させたのか。 タウベンバーガーらのグループは、スペイン風邪ウイルスが出現した時に生じ、その後の人型ウイルスでも保たれているアミノ酸の変化を見つけていた。こうした変化は、次のパンデミックウイルスが、鳥型ウイルスのどのような変化から生まれてくるかを予測することにも役立つ。実際、同じ変化の一部がH5N1型ウイルスにも見られることがわかっている。また、2003年にオランダで鳥から人に感染し、犠牲者を出したH7N7型の鳥ウイルスにも見られるという。 このように、遺伝子の分析からわかることはいろいろある。しかし、ウイルスそのものを復活させてみなければわからないこともある。そう考えるのは、研究者なら当然のことに違いない。 2005年のウイルス復活にあたっては、ウイルス学者の河岡義裕らが開発したリバース・ジェネティクスと呼ばれる手法が使われた。ウイルスの遺伝子からウイルスそのものを作り出す方法だ。まず、マウントサイナイ病院のピーター・パレーゼのチームがウイルスの全遺伝情報を元に、ウイルス遺伝子が入ったプラスミドを作成した。このプラスミドはアトランタにあるCDCに送られ、そこで、細胞に導入された。 この細胞の中でウイルス粒子として再構築されたのが、80年以上前に滅びたはずのスペイン風邪のウイルスだった。 スペイン風邪の特徴 現代に復活したスペイン風邪ウイルスの話に入る前に、100年以上前に猛威をふるったスペイン風邪が、いったいどんな特徴を持っていたかを振り返ってみたい。 当時、病原体は明らかになっていなかったが、人々がどんな症状を起こしたかについては多数の記録が残っている。それを参考に書かれた論文や書物も多い。 そもそも、スペイン風邪という名前の由来だが、たびたび語られているように、スペインが最初の発生地だったわけではない。 インフルエンザの歴史をひもとく人にとって、必携の名著と言われるA・W・クロスビーの『史上最悪のインフルエンザ』によると、この名前は「1918年に不当につけられたニックネーム」だという。 歴史家であるクロスビーの調査によれば、1918年の3月に米国で新型のインフルエンザの小流行が起きている。欧州に遠征した米軍の間でも流行が起き、その後、英国やフランスの軍隊へと広がっていった。スペインへも拡大し、やがて「スパニッシュ・インフルエンザ」という呼び名が広がっていったようだ。 しかし、これはスペインで最初に発生したからではない。当時は、第一次世界大戦中で、各国は情報統制をしたり、自国の公衆衛生上の問題を隠したりしていた。スペインは参戦していなかったため、その必要がなく、スペインでの流行が世界に知られるようになったためではないかと考えられている。 日本にも、当時の様子を伝える資料がある。内務省の衛生局が1922年(大正11年)に刊行した『流行性感冒』だ。この中には次のような解釈を示す下りがある。 「スパニッシュ・インフルエンザという言葉は、すでに古くから使われており、今回はスペインでの惨禍が比較的速やかに世間に伝わったため、この昔の名称が再び広まったに過ぎない」 春に米国で小流行を起こしたスペイン風邪は、8月になるとアフリカやフランスでも大きな流行を起こした。秋になると再び米国に戻り、ボストンを皮切りに流行が拡大した。そして、この時には、パンデミックの様相を呈していた。「第2波で病原性を増した」と言われるスペイン風邪の特徴である。 スペイン風邪の流行は1920年まで続き、全世界で6億人が感染、2000万〜5000万人が死亡したといわれる。当時の世界人口は18億〜20億人といわれることを考えると、人口の3割以上が感染したことになる。ただし、これらの数字には諸説があり、本当の数字はわからない。 日本のスペイン風邪 では、日本ではどうだったろうか。前にも述べたように、国内では2300万人以上が感染し38万人以上が死亡したといわれる。ただし、これも正確な数かどうかは、わからない。 日本でのスペイン風邪の全体像を知ることができる唯一の資料が、前述した内務省衛生局の『流行性感冒』である。この記録は、2008年に翻刻され、漢字の旧字体を新字体に改めるなど、読みやすい形で、東洋文庫(平凡社)から出版されている。翻刻に尽力したのは、ウイルス学の専門家である西村秀一である。 西村は、1984年に山形大学医学部を卒業し、細菌学教室の助手として研究をスタートした。1994年に米国リサーチカウンシルのフェローとして、米国疾病対策センター(CDC)のインフルエンザ部門に留学し、その後、客員研究員としてインフルエンザ研究に携わった。帰国後、国立感染症研究所を経て現在は国立病院機構仙台医療センターでウイルスセンター長を務める。クロスビーの『史上最悪のインフルエンザ』の翻訳者でもある。 『流行性感冒』の前書きには、次のように書かれている(句読点は筆者)。 「全世界を風靡したる流行性感冒は、大正七年秋季以来本邦に波及し、爾来大正十年の春季に亘り継続的に三回の流行を来し、総計約二千三百八十余万人の患者と、約三十八万八千余人の死者とを出し、疫学上稀に見るの惨状を呈したり」 一般に言われる日本の感染者と死者の数は、この記録を参考にしたものだ。 しかし、『日本を襲ったスペイン・インフルエンザ』の著者、速水融はこれに異を唱えた。速水は「歴史人口学」という聞き慣れない分野を専門とする研究者である。人口を手がかりに歴史をひもとく学問で、江戸時代を中心に研究してきた。その専門性に基づき、速水は公の統計資料や記録だけでなく、当時の新聞記事や、軍隊、地域、学校などの資料も集めた。その上で、日本でのスペイン風邪による死亡者は「45万3152人だった」という推計をまとめている。 いずれが正しいとしても、世界でも、日本でも、非常に多くの犠牲者が出たことは間違いない。 専門家がスペイン風邪のインパクトを紹介する時によく挙げるのは、戦争や自然災害など、多くの犠牲者を出した他の出来事との比較だ。 第一次世界大戦の死者 約1000万人 関東大震災の死者・行方不明者 約10万人 (ちなみに、新型コロナウイルス感染症の確定死者数は2025年8月時点で710万人) 他の惨事に比較しても、スペイン風邪の流行は非常に多くの死者を出した出来事だったことがわかる。その割に惨禍が取りざたされることはほとんどなかった。日本に限った話ではない。クロスビーの『史上最悪のインフルエンザ』も、その原題は「America's Forgotten Pandemic(アメリカの忘れられたパンデミック)」である。 いったい、なぜなのか。 西村は『流行性感冒』の解説で、考えられる2つの理由を挙げている。第一に、パンデミックが起きたのが第一次世界大戦の最中だったため、人々の目がそちらに向いていたこと。第二に、明治から大正にかけては、もともと呼吸器系の疾患で亡くなる人が多く、インフルエンザの死者が埋没してしまった可能性だ。一方、速水は関東大震災の影響をあげる。 それでも、忘れられたインフルエンザへの関心は、21世紀のパンデミックが目の前にちらつくようになって、少しずつ高まっていった。 日本では、新宿区戸山にある国立国際医療センターで当時のカルテが発見された。当時、防衛医科大学校の内科学教授だった川名明彦らが、その分析結果を2007年に論文として公表している。 カルテは、国際医療センターの前身である「陸軍東京第一衛戍病院」に1918年1月から11月に入院した127人の入院登録簿、1918年1月から1920年に同病院と同病院の分院にかかった419人の患者の医療記録、ロシアにあった日本軍の病院を1919年の3月から1920年の4月にかけて訪れた患者132人の医療記録で、あわせて680人ほどのデータである。 スペイン風邪の第一波は1918年8月に日本に到達し、東京では10月半ばに多くの患者が報告された。川名らの調査によると、東京第一衛戍病院ではこの年の11月に急激に患者が増えた。109人が入院し、うち9人(8%)が死亡している。しかも「患者は日本軍の兵士だったので、基本的に、みな健康な男性だった」という。 スペイン風邪には「健康な若者が死亡する」という特徴があったというが、そのことがこの記録からもうかがえる。 ただし、こうしたスペイン風邪の特徴に疑問を投げかける論文も2023年に米国科学アカデミー紀要(PNAS)に発表されている。この論文の分析では、健康な人よりも、虚弱または不健康な人の方がパンデミック中に死亡する可能性が高かったという。 インフルエンザの病原体を突き止めた、ヤマノウチの実験 『流行性感冒』は、インフルエンザの病原体についても記述している。当時より30年ほど前に「プアイフエル氏菌」が病原だとされたが、微生物学の進歩により否定され、「再び糢糊の迷路に彷徨するの観あり」という状況だったという。 「プアイフエル氏菌」とは、今でいう「ヘモフィルス・インフルエンザ菌」のことで、ウイルスではなく細菌である。ドイツのファイファー(Pfeiffer)によって1892年に発見されたといわれ、当時は発見者の名前でも呼ばれていたようだ。その後はファイファー桿菌とも呼ばれている。 しかし、この細菌とインフルエンザの関係は証明できず、スペイン風邪が流行した時にも、世界各地でさまざまな研究が行われた。『流行性感冒』を見ると、日本でも、北里研究所、京都大学、京都医専、東京大学、東北大学などの研究者が、原因究明に挑戦している。しかし、「プアイフエル氏菌」が原因であるとの証拠は得られず、この細菌だという説と、別の病原体だという説が並列していたようだ。 もうひとつ、ここには登場しない、気になる実験もある。ジーナ・コラータの1999年の著書『インフルエンザウイルスを追う』に登場する、T・ヤマノウチらの実験だ。 ウイルス感染説を裏づけるものだったというが、いったい、どんな実験なのか、日本人の名前を見たときから詳細が知りたかった。もちろん、彼らが存命のはずはないが、どういう研究者だったのかに興味があった。 そこで、出典となる論文を検索したところ、ネット上から探し出すことができた。英国の医学誌「ランセット」の1919年6月7日号だ。ランセットは、いまでも医学速報誌として重要な地位を保っているが、当時の速報は本当に短い。しかも、残念なことに、著者であるヤマノウチ、サカカミ、イワシマの所属も書かれていない。しかし、この名前からして、日本のどこかの病院で行われた実験だと考えられる。 速報によれば、ヤマノウチらは、患者のサンプルを直接、もしくはフィルターを通してから、被験者の鼻や喉に垂らした。その結果、いずれのサンプルでもインフルエンザを発症したという。一方、ファイファー桿菌などの細菌を含むサンプルを垂らしても、インフルエンザは発症しなかったという。 この実験が示すのは、インフルエンザの原因は、フィルターを通り抜ける非常に小さな病原体で、ファイファー桿菌などでの細菌ではない、ということだ。 フィルターを通る病原体は、『流行性感冒』で、「濾過性病原体」と呼ばれているもので、ウイルスはこれに相当する。 当時、ウイルスを見ることのできる電子顕微鏡はまだ登場していない。電子顕微鏡がドイツで開発されるのは1931年のことだ。そこで、細菌より小さな病原体を追跡するのに使われたのが、目の細かいフィルターだ。細菌はブロックするが、ウイルスは通す。フィルターで濾した後のサンプルが感染性を持って病気を起こせば、病原体は細菌ではなく、ウイルスのように小さいものということになる。 ヤマノウチらの実験で被験者になったのは、52人の友人や医師、看護師だった。今なら倫理コードにひっかかってできない大胆な実験だが、当時は、国内外で同じような実験が普通に行われていたようだ。ニュールンベルク綱領(1947年)や、世界医師会のヘルシンキ宣言(1964年)で、人間を対象とする医学実験(いいかえれば人体実験)の倫理コードが定められるのは第二次世界大戦後のことである。スペイン風邪当時には、今でいう「倫理委員会」があったはずはなく、特段歯止めがなかったのだろう。 (ヤマノウチ、サカカミ、イワシマがどういう人々だったのか、その後、ウイルス学の権威である山内一也さんが突き止め、『インフルエンザウイルスを発見した日本人』(岩波科学ライブラリー)にまとめて2023年に出版している。ヤマノウチは山内保で、東京帝国大学医科大学(東大医学部の前身)を卒業後、英独の大学を経て、仏パスツール研究所のメチニコフのもとで研究していた人物だという。山内一也さんは山内保とは縁もゆかりもなかったが、米国の旧知のウイルス学者からの問い合わせでその生い立ちまで遡って調べ、パスツール研究所での山内の多岐にわたる研究活動や時代背景についても紹介している) ヤマノウチのグループが、体を張ってウイルス説を支持する結果を出したにもかかわらず、決着はつかなかったようだ。『流行性感冒』に登場する医師たちの実験は、ヤマノウチ以降のものだ。彼らはさらに実験を重ねたが、これも決め手に欠けたらしい。 結局、インフルエンザのウイルスは、1930年に米国のリチャード・ショウプが初めて豚から分離した。英国では、ウィルソン・スミス、クリストファー・アンドリューズ、パトリック・レイドローの3人の科学者が、人のインフルエンザウイルスを1933年に分離している。ショウプと3人の科学者は、豚のインフルエンザが人に感染し、人のインフルエンザが豚に感染することも確かめた。 余談だが、ノーベル賞の過去の候補者のデータベースを見ると、1936年と1937年の2回、レイドローが推薦されている。1930年まではファイファー桿菌のファイファーが繰り返し推薦されているがいずれも受賞は逃がしている。 スミスらが、インフルエンザの感染実験に初めて使った動物フェレットは、今もインフルエンザの重要な実験動物だ。そのフェレットとウイルスの発見については、なかなかおもしろい裏話がある。クロスビーによれば、1933年にスミスらが分離したインフルエンザウイルスは、くしゃみをしたフェレットからスミスがうつされたウイルスなのだという。このウイルスは、スミスの名前の頭文字をとって「A/WS/33(H1N1)」と命名された。現在もWS株として、実験に使われているという。 さらに別の細菌学者もフェレットのくしゃみを浴びて、インフルエンザにかかった。この話は「フェレットから人へのインフルエンザ感染」というタイトルで、1936年の医学誌「ランセット」に掲載されている。 スペイン風邪ウイルスの病原性 ここで話をもとに戻そう。 最新の科学技術で現代に復活したスペイン風邪のウイルスは、どんな性質を示しただろうか。 マウントサイナイ病院やCDCの研究チームがマウスに感染させてみたところ、重篤な肺の炎症を起こし、5日以内に全部死亡してしまったという。これは、通常のインフルエンザウイルスにはない強い毒性を示す結果だ。米国で分離された季節性のAソ連型ウイルス(H1N1型)に比べると、感染実験開始から4日目には、肺の細胞で最大3万9000倍ものウイルス粒子が観察されたという。 研究チームはさらに、スペイン風邪の遺伝子と、当時のAソ連型ウイルスをさまざまに組み合わせて作ったウイルスの性質を調べた。そこから明らかになったのは、ウイルスの毒性にはウイルス表面にあるHA(ヘマグルチニン)が関係しているということだった。 スペイン風邪の強い毒性を解明するヒントとなる発見は他にもあった。ひとつは、インフルエンザウイルスの「HAの開裂」と呼ばれる現象に関係している。 インフルエンザウイルスの感染は、まず、ウイルスの表面に突き出ているHAが、感染相手である人や動物の細胞(これを宿主細胞と呼ぶ)の受容体に結合することで始まる。HAと受容体の結合は鍵と鍵穴の関係にあるので、その2つがあっていなければ感染は成立しない。鍵と鍵穴がぴったりあったとして、次に起きるのがウイルスの宿主細胞への取り込みである。この後に、欠かせないのが「HAの開裂」だ。 HAの分子には、輪っかのような構造がある。HAの開裂とは、このループ構造の一部が分解されて切れる現象で、開裂が起きないと、ウイルスは細胞の中で増殖することができない。 季節性のインフルエンザウイルスでは、このHAの輪っかを切断する酵素は、上気道や気管支に存在する。したがって、ウイルスが感染するのは主として呼吸器などの細胞ということになる。 ところが、復元されたスペイン風邪ウイルスの場合、こうした酵素がなくてもHAの開裂が起きることがわかったという。どうやら、ウイルス自身のノイラミニダー(NA)が開裂を助けているらしい。 このことが意味するのは、スペイン風邪のウイルスは喉だけでなく、体の様々な場所で増殖することができたかもしれない、ということだ。 河岡の実験 日本の河岡らのグループもまた、スペイン風邪ウイルスの高い病原性を確かめる実験を、リバース・ジェネティクスを駆使して行った。 人工合成したスペイン風邪ウイルスをカニクイザルに感染させたところ、重い肺炎を起こした。しかも、カニクイザルの体の中では、ウイルスを排除するために働く免疫反応の異常も見られた。この性質が致死率の高さに結びついていた可能性がある。 スペイン風邪ウイルスの遺伝子と、季節性のインフルエンザの遺伝子をさまざまに組み合わせて「組み換えウイルス」を作り、動物に感染させる実験も行った。マウスを使った実験では、スペイン風邪のHAが強い病原性を示したが、遺伝子にはそれを裏付ける特徴はみられなかった。インフルエンザの感染モデル動物として使われるフェレットの実験では、ほとんどの組み換えウイルスは鼻で感染しただけで、肺炎は起こさなかった。 ところが、1種類だけ例外があった。スペイン風邪ウイルスのポリメラーゼ遺伝子のひとつ、PB1を持つ組み換えウイルスは、フェレットの肺や上気道に感染したのだ。 さらに、季節性ウイルスのポリメラーゼの遺伝子と核たんぱく質の遺伝子を、スペイン風邪のウイルスのものに取り替えてフェレットに感染させてみた。すると、上気道と下気道で、まるでスペイン風邪そのものと同じように増殖したという。これらの実験は、スペイン風邪ウイルスのポリメラーゼにも、強い病原性の一因があったことを示している。 実は、PB-1F2の遺伝子が、スペイン風邪ウイルスでは「高病原性」タイプであることもわかっている。2009年の新型インフルエンザの初期のウイルスは「低病原性」だったが、その後の変化の有無が注目されている(現在までに、病原性が高まったとの報告はない)。 こうして、徐々に、スペイン風邪がなぜあれほどの被害をもたらしたかの謎が解かれていった。しかし、たったひとつの変化がスペイン風邪ウイルスの強毒性の答えではない、とタウベンバーガーは指摘している。ウイルス遺伝子に起きた、さまざまな変化のコンビネーションの問題なのだ。 (つづく) 本記事は、2009年に新潮社より刊行された『インフルエンザは征圧できるのか』(現在は品切れ)を再構成してお届けしました。 *つづきは、9月21日(日)の公開予定です* シリーズ第1弾はこちら…【1918年スペイン風邪】原因ウイルス解析のために、永久凍土に眠る犠牲者を掘り起こした