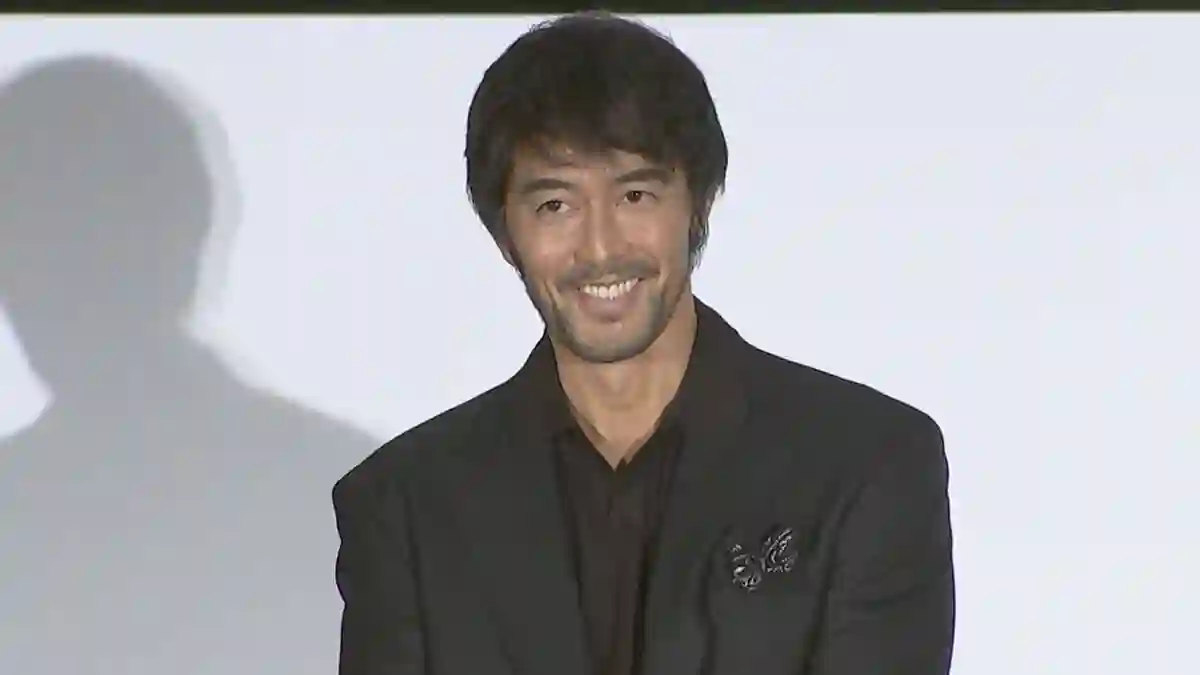

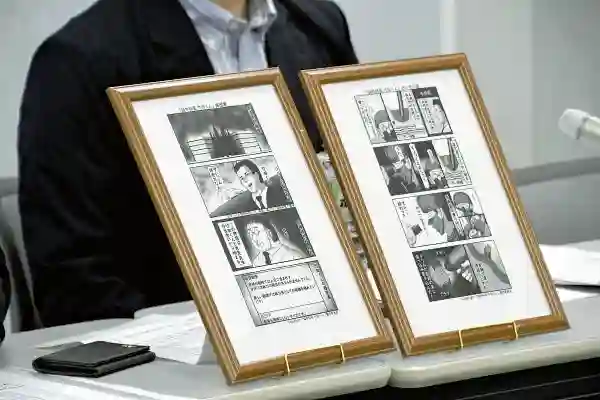

実際の医療事故を題材に、インターネット上に投稿した漫画が名誉毀損(きそん)にあたるかどうかが大阪地裁での民事訴訟で争われている。 作者側は事故を告発するための公益目的で名誉毀損にあたらないと主張。これに対し、モデルになった医師側は「事実に反する記載があり、名誉毀損だ」と反論し、新たに損害賠償を求める訴訟を起こす構えだ。(伊藤孝則) 漫画は、兵庫県内の男性が「脳外科医竹田くん」のタイトルで2023年1〜7月、ほぼ毎日1話のペースで4コマ漫画(全140話)を匿名でブログに投稿。自身のSNSでも広く閲覧を呼びかけた。 男性の親族は20年1月、赤穂市民病院(兵庫県赤穂市)で腰椎の手術を受け、両足まひなどの重度の後遺障害を負った。病院側は医療過誤と認め、22年6月に記者会見して公表した。会見では、同じ医師が担当した手術でほかにも7件の医療事故があったことも明かされた。 医師はその後、男性の親族に対する業務上過失傷害罪で在宅起訴された。 漫画には病院や医師の実名は書かれず、書籍化などの収益化もされていない。しかし、ネット上などで同病院での医療事故のことだと話題になり、医師側は23年10月、プロバイダーを相手取り、発信者情報の開示を求める訴えを東京地裁に起こした。裁判所は発信者情報の開示を認めた。 男性は今年3月、漫画が名誉毀損に当たらず損害賠償の義務がないことの確認を医師側に求める訴訟を大阪地裁に起こした。男性側は「新たな犠牲者が生まれるとの危機感があった。公益性がある内容で賠償責任を負う必要はない」と主張している。 提訴後に記者会見した男性は、病院側がなぜ医療事故が相次いだかを十分に検証しておらず、議会や報道機関も十分に取り上げていないと感じたとし、「事実に基づいたフィクションを通じて、社会に発信するしかないと思った」と説明。自身や親族の体験に加え、病院関係者からも情報を得て、「極力、脚色せずに描いた」と語った。 一方、医師側は争う姿勢を示し、準備書面で、漫画の中で医療過誤として描かれた手術について「過失はなく、医療過誤ではない」と主張。また、医師の医療行為を「殺人行為」と描いた回にも触れ、「誇張、歪曲(わいきょく)を超えて真実に反する記載をしている」と指摘し、「漫画の内容は真実ではなく、社会的な評価を低下させるものだ」と訴える。 漫画がネット上で広がっている点を踏まえ、「爆破予告や嫌がらせ、いたずらなどが頻発した」とし、損害賠償を請求する予定だとする。 専門家「発信前に十分な配慮が必要」 SNSやネットが身近になり、個人が自由に意見を発信しやすくなった一方で、名誉毀損にあたるとして民事訴訟で争われる事例も起きている。 情報リテラシーが専門の高橋暁子・成蹊大客員教授は、SNSについて「個人が社会に声を上げる手段としては有効だ」と評価しつつ、「人の興味をひく、関心をあおるような投稿が、結果的に拡散されやすい。当事者側からの情報発信なので、相手の言い分を踏まえない一方的な内容になりがちで、注意が必要だ」と指摘する。 名誉毀損の問題に詳しい立命館大法科大学院の和田真一教授(民法)によると、最高裁判例や報道を巡る過去の民事訴訟を通じ、一定の判断の枠組みが確立されてきた。発信によって相手の社会的評価が低下した場合の賠償責任の有無は▽公益目的があるか▽内容が真実か——の観点から主に判断されることになる。 公益目的が認められなかったり、表現が真実でなかったりすれば、賠償責任が認められるのが一般的だ。内容が真実でない場合でも「公益目的で、真実と信じる相当の理由(真実相当性)がある」と評価された場合は免責される。 その上で、和田教授は「公益目的に値する内容かどうかを事前に確認することが大事だ」と指摘。個人の投稿は客観的な視点を保つことが難しく、私的な感情に偏る恐れがあるからだ。過去の判例では発信に向け、事前調査をどの程度したかが賠償責任の判断材料になってきたとし、内容が真実、もしくは真実相当性があると証明できるかを確かめることも重要だとする。 和田教授は「個人の発信が、意図しないほど大きな影響を与える時代になっている。発信前に十分な配慮が必要だ」と話している。