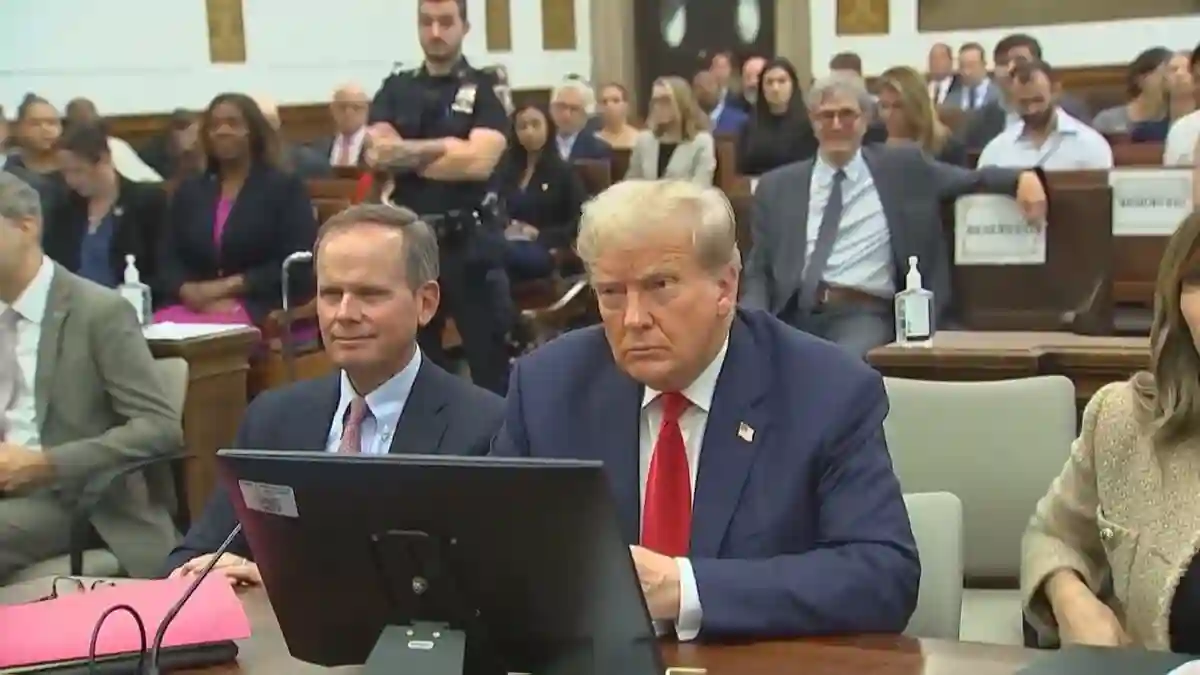

夏の甲子園大会が盛り上がっているが、テレビで観戦していて、いつも驚くのが応援団が演奏する曲である。というのも、選曲が、今の高校生世代が聴いてそうなものではなく、渋いものが多いのである。思わず「昭和か!」「平成初期か!」と言いたくなるような選曲なのである。というか、「なんで2007〜2009年生まれのヤングがこんな曲知ってるの?」とすら思う。いくつか曲を挙げる。【中川淳一郎/ネットニュース編集者】 【写真】懐かしの音楽と共に筆者が観戦した高校野球佐賀県大会決勝戦の様子 狙いうちのセンス 「ドラゴンクエストIIIの戦闘曲(1988年)」「前略、道の上より(一世風靡セピア・1984年)」「LOVE 2000(hitomi・2000年)」「ルパン三世のテーマ(1977年)」「狙いうち(山本リンダ・1973年)」「小さな恋のうた(MONGOL800・2001年)」「サウスポー(ピンク・レディー・1978年)」「TRAIN TRAIN(THE BLUE HEARTS・1988年)」「One Night Carnival(氣志團・2003年)」「エロティカセブン(サザンオールスターズ・1993年)」「サラバンド(サラ・ブライトマン・2003年)」「西部警察PART-IIのテーマソング(1982年)」「必殺!仕事人!(1972年)」 時代が変わっても応援ソングは変わらない 現在52歳の私は最近の曲はまったく分からない。「髭ナントカって人が流行ってるんでしょ?」「AKB48はまだ流行ってるの?」ぐらいの知識しかない。だが、高校野球中継を見ていると、知ってる曲が次々と流れるのである。ドラクエIIIの戦闘曲は確かに気分は上がる。だが、最近のゲームの音楽をなぜ採用しないのだ? こうした疑問を現役高校球児に聞いたところ「昔の曲の方が最近のラブソング的なものより勇ましいし、高校野球は大人も見るので馴染み深い方がいいと思ってるんじゃないですかね」とのこと。 なんという配慮であろうか。本来自分が普段聴いている曲を選びたくなるものだと思っていたのだが、観客・視聴者のことを考えたうえでの選曲、という側面もあったのだ。懐メロを聴きたい中高年は高校野球観戦をすればいい。自身が親しんだ曲のメドレーを聴くことができるだろう。 そして私が舌を巻いたのは、山本リンダの「狙いうち」を選んだ応援団のセンスである。この曲のサビは「ウララ〜♪」という有名なものだが、これは、中日ドラゴンズに1986年から1988年まで在籍したゲーリー選手の応援ソングだった。「ゲーリーゲーリーホームラン、ゲーリーゲーリーホームラン♪ かっとばせー、ゲーーーーリーーーーー!」とやった。 日本の野球の文化として大切にすべき この歌はその後、中日の外国人選手の応援歌に受け継がれた。パウエル選手に使われるほか、中日のチャンステーマにも起用された、由緒正しい応援曲である。それを令和の高校生が使っているというのが、絶妙な渋さというか、オヤジ心をくすぐるのである。ピンク・レディーの「サウスポー」は王貞治選手をイメージしているが、これも定番の応援ソングだ。この2曲を最初に採用した若者の慧眼に感服する。応援曲としてとにかく気分が上がるのだ。 思えばプロ野球もヒット曲を使う文化はあった。1985年、阪神タイガースのダイナマイト打線の1番・真弓明信選手の応援曲はなんと「ミッキーマウス・マーチ」だった。「真弓、真弓、ホームラン、真弓、真弓、ホームラン! かっとばせー、まーゆーみー!」というもので、応援団は両手に持ったメガホンを上下させ、腿を高く上げながら、観客席を横移動したのである。これは「真弓ダンス」と呼ばれた。大洋ホエールズ(現横浜DeNA)の「スーパーカートリオ」の一人、加藤博一選手の応援曲は「蒲田行進曲」である。 MLB通の人々は「本場の野球は鳴り物もないし、応援団もいないから試合に集中できる」などと野球通ぶるが、高校野球における渋い選曲のブラスバンドと、プロ野球における一体感を得られる応援団の演出はそれはそれで日本の野球の文化として大切にすべきではないだろうか。 尚、ドラクエシリーズの戦闘曲を採用するのであれば、ドラクエVIにおけるムドー戦の「敢然と立ち向かう」も気分が上がるなかなか良い選曲だと思います。 ネットニュース編集者・中川淳一郎 デイリー新潮編集部