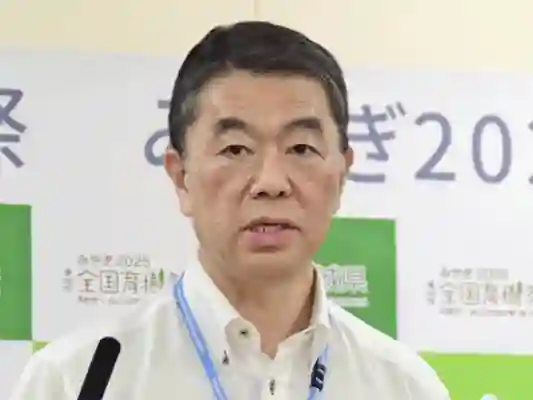

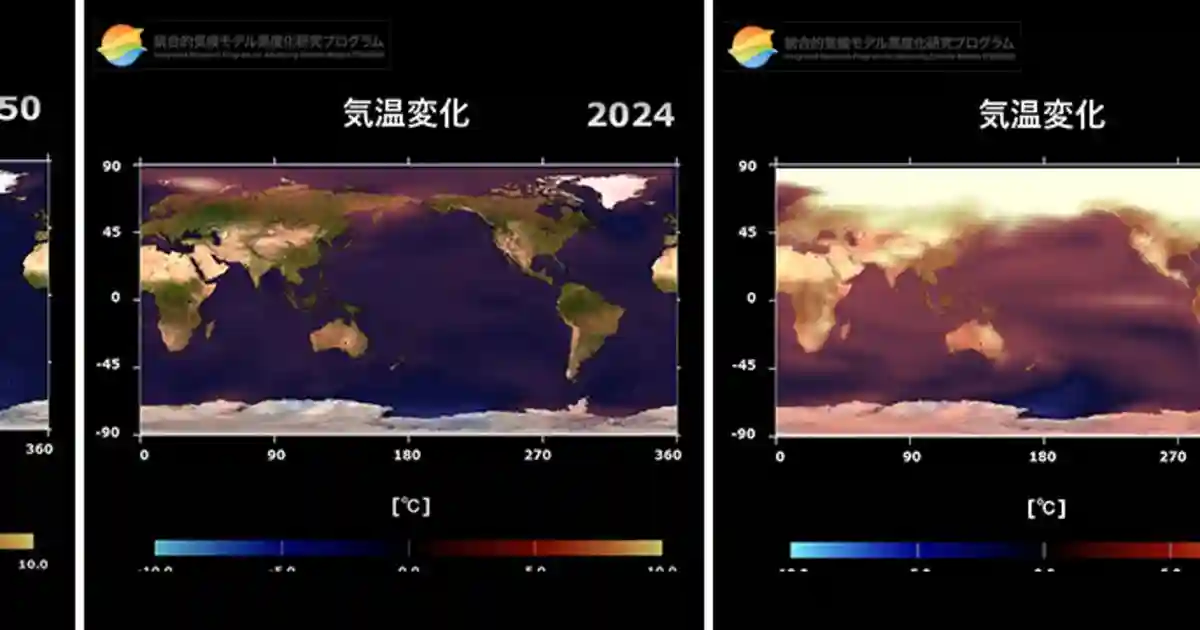

「観測史上もっとも暑い年」という言葉をよく耳にするようになりました。地球温暖化などにより世界の平均気温は上昇を続け、同時に、海水温も少しずつ高くなっていることがわかってきています。実は、海の表層の温度である「海面水温」の全球平均は、この100年で約0.6℃上昇しているそうです。海洋は大気の約1000倍の熱容量を持ちます。その温度が上昇していくと……。 JAMSTEC地球環境部門海洋観測研究センターでは、いま海にどんな変化が起きているのか、そして将来どうなっていくのかを知るために、海の状態を観測しつづけています。とてつもなく広大な海。広いだけでなく、深くもあります。この海をどうやって観測しているのでしょうか? そして観測データを使って、どんな研究が行われているのでしょうか? 海洋観測研究センターの纐纈慎也センター長に話を聞きました。(取材・文:福田伊佐央) *本記事は、JAMSTECの研究のなかから「気候変動」に焦点をあて、『JAMSTECアーカイブス』として、とくに話題となった記事を再編集してお届けいたします。この記事は2024年3月に配信された記事をもとにしています。 世界中の海に約4000台の自動観測装置を投入 ──どのような方法で広大な海を観測しているのでしょうか? 人工衛星で上空から一気に観測したりできるのでしょうか? それができればいいんですが、そう簡単にはいきません。海の観測で最も大変な点は、可視光線や電波などの電磁波を使ってリモートで観測すること(リモートセンシング)がむずかしいということでしょう。たとえば大気は、地上の観測装置や人工衛星による電磁波の観測によって、気温や水蒸気量、風速などを、上空まである程度正確に観測することができます。 でも海の中には電磁波が届きません。海の中の温度や塩分濃度、流れなどについて知りたければ、基本的に観測機器を沈めたり、海水を採取したりして直接観測するしかありません。海について人工衛星を使ってリモートで観測できるのは、海水温など海面の情報ぐらいです。 ーー具体的には、どんな方法で直接観測しているんですか? 基本的には研究船やブイ型の観測装置などで観測してきたのですが、それだけでは広大な海をとてもカバーできません。そこで、世界各国で協力して地球規模の海洋観測網をつくる「アルゴ計画」が2000年から始まりました。 アルゴ計画では、「アルゴフロート」とよばれる2メートルほどの大きさの自動観測装置を、世界中の海に4000台ほど投入して観測を行っています。アルゴフロートは海に投入されると段階的に水深2000メートルまで沈んで、海中の水温や塩分、圧力を観測します。そして、10日に一度海面に浮上して、観測データを上空の人工衛星に送信します(図1)。一度投入されると3〜4年間、自動で計測をつづけてくれます。 海水温の変化は大気の1000分の1まで ーー自動でデータを取ってくれるのは、とてもありがたいですね。 アルゴフロートはとてもいい観測システムです。でも海の中で何年も観測しているうちにセンサーが劣化してきて、どうしても正確な値からずれてきてしまうんです。そのため、アルゴフロートに任せっきりというわけにはいかず、必要なデータ精度を確保するために船での観測も継続しています。 また、海中にどんな成分が溶けているかなど、アルゴフロートでは測れないデータもあるので、そういう意味でも船での観測は引き続き重要です。 ーーアルゴフロートの観測値のずれは、どれくらい大きいのでしょうか? ずれといっても、日常的なレベルでは気にならないほどのごくわずかなものです。しかし、海洋観測では大気の観測以上に高い観測精度が求められるため、わずかなずれであっても補正しておく必要があるんです。 海には、陸地よりも温まりにくく冷めにくい海水が大量に溜まっていますから、海は地上とくらべて変化の量がすごく小さくなります。 例えば、温暖化抑制の目標である今から数度の温度上昇といった気温上昇は、熱の総量として海洋にとっては千分の数度の上昇に当たります。変化の量も早さも、大気にくらべるととにかく小さいんです。なので、精度よく測れないと、たとえば地球温暖化によって海にどんな変化がおきているかを正確に知ることはできません。 観測はまだまだ足りていない ーーアルゴ計画が始まって、海洋の観測データは充実してきましたか? アルゴ計画が始まる前と比べたら、ずいぶん充実しましたが、まだまだ足りていないと思います。アルゴフロートの観測密度は平均すると300キロメートル四方に1台程度なので、日本の面積に対して1台か2台あるかどうかというぐらいです。たった2ヵ所の観測データで日本全体でおきる現象を調べようとしても、それは少ないと思いますよね。 ーー地図でアルゴフロートの投入場所を見ると(図3)、点の大きさもあってかなりの範囲をカバーしているようにも見えますが、実際の海の広さを考えると、まだまだなんですね。 深い場所のデータも、もっと欲しいですね。アルゴフロートが降下するのは水深2000メートルまでなので、それより深い場所は船などで個別に観測しないといけません。深海4000メートルまで降下できる特別なフロート(深海用フロート)を使ったり、研究船で観測機器付きの採水器を水深6000メートルぐらいまで降ろして、観測やサンプル採取をしたりする必要があります。 あとは南極周辺など、海面に氷がある場所も自動での観測がむずかしいので、データがあまり取れていません。アルゴフロートは10日に一度上昇して人工衛星にデータを送信しますが、海面に氷があると浮上できないので、氷がある場所では基本的に使えないんです。 長期間の観測データも必要に 観測データについてもう一つ大事なのが、観測期間の長さですね。アルゴ計画が本格的にスタートしてから、まだ二十数年しか経っていません。20年分のデータがあると、毎年発生する現象は20回観測できていることになりますが、10年、20年単位で発生する現象は1〜2回しか観測できていません。長い周期でおきる現象を正確にとらえるには、まだ観測の長さが足りないといえます。 私たちが現在、海水温の長期的な変化などについていろんなことが言えるのは、先人たちが長年データを取ってきてくれたおかげです。次の世代の研究者のためにも、これからも観測をつづけていくことが重要です。 「渦」が地球規模の大循環に影響を与えている!? ーー海洋観測を通して、何を明らかにしたいと考えていますか? 究極的には、この地球のシステムにそなわった仕組みを網羅的にわかるようになりたいですね。循環する海洋と大気がたがいに影響を与える中で、たとえばエルニーニョ現象などの周期的な現象がおきています。温暖化が進行するとそれらの現象はどう変化するのか、ある一線をこえると大変動がおきてしまうのか。非常に複雑な仕組みの中でおきているわけですが、それをなんとか理解したいと思っています。 ーーどんなことがわかってきましたか? 観測データの充実やシミュレーション研究の進展によって、200キロメートル程度の小さな渦の流れが地球規模の大循環に影響を与えている可能性がわかってきていて、注目を集めています。 海には大小さまざまなスケールの流れがあります。地球全体を千年規模でゆっくりと海水が循環する「海洋大循環(深層循環)」という巨大な流れもあれば、黒潮に代表されるような「海流」もありますし、海の表面や海中には200キロメートル程度の比較的小さな渦状の流れも存在します。この200キロメートル程度の渦が海の中では無数に発生しているのですが、それが海洋全体の循環に重要な役割を果たしていることがわかってきたんです。 大循環が止まって気候に異変がおきる? ーー海洋大循環については、地球環境に大きな影響を与えていると聞いたことがあります。 グリーンランド沖や南極周辺では、海水が大気に熱を放出する代わりに、自身は冷たく重くなって沈みこみます。沈みこんだ海水は、水深3000メートル以下の深層をゆっくりとめぐって、やがて上昇して元の海域までもどってきます。これが海洋大循環です(図4)。 海は大気との間で大量の熱をやり取りしていますから、もし海洋大循環に異変がおきると、気候にも大きな影響をおよぼします。 およそ1万2000年前に北半球が急激に寒冷化した「ヤンガードリアス・イベント」という出来事があるんですが、これは何らかの理由で海洋大循環が止まったことが原因ではないかといわれています。 元の状態に戻れなくなる分岐点とは! 海洋大循環などの大きな流れに、小さな渦状の流れが影響を与えるかもしれないというわけで、さかんに研究が行われています。 南極大陸の回りには大陸をぐるっと一周する海流があって、その海流の周囲に渦がいくつも発生しています。 シミュレーションを用いた研究では、渦をどれくらい正確に再現するかによって、南極周辺の海流の強さが変わったり、南極の氷の溶け方も変わったりすることが示されています。 通常、渦の発生数は多い時期と少ない時期を繰り返しています。こうした渦の発生の頻度や渦の強さを正確に再現することが、南極の氷の解け具合のような地球環境に大きな変化をもたらし、元の状態に戻りにくい状態を発生させる現象にたいしてのキーとなっている可能性を示しています。 ーー南極周辺での海水の沈みこみは大循環にとって重要ですよね。南極周辺で異変がおきると大循環もおかしくなって、大規模な気候変動がおきるかもしれないということですか!? そうなる可能性はありますが、あくまでもまだ仮説の段階です。ただ、ヤンガードリアス・イベントは何らかの原因で、地球のシステムが「元には戻りにくい状態」になったことを示しているのだと考えられます。そうなると数百年とか数千年とか1万年くらいの間、地球環境はそれまでとはまったく別の状態になる可能性があります。 大きく状態が変わる分岐点のことを「ティッピングポイント」といいます。ティッピングポイントの存在は、地球科学のシステムを理解するうえでとても興味深いものです。 小規模な渦の存在が地球環境のティッピングポイントをこえるトリガー(きっかけ)になる可能性が、最近わかってきたというわけです。 1000年、2000年前からのシミュレーションを ーー海洋観測のデータは、シミュレーションによる気候変動などの研究にどのように活用されますか? 観測データは、シミュレーションの精度を上げるために欠かせません。シミュレーションというのは、初期条件を決めてやれば、あとは自動で計算を進めてくれます。たとえば温暖化のシミュレーションをやるときに、1900年時点の地球環境のデータを入れてやれば、それ以降の気温や海水温の変化などが自動で計算されてくるわけです。ただ、どうしても現実とのずれが出てきてしまいます。 それを修正するために、実際の観測データをシミュレーションのモデルに取りこませる「データ同化」という作業を行います。観測データという“正解”を教えることで、シミュレーション結果を現実に近づけることができるんです。 天気予報がやっていることは、まさにこれです。最新の気温や気圧のデータを取りこませて、シミュレーション上の地球の状態を現実に近づけることで、予報の精度を上げています。 ーーなるほど。観測データが充実しているほど、シミュレーション結果をより現実に近づけられるというわけですね。 地球温暖化の将来予測を行う場合は、天気予報のように1日後や1週間後の日本の天気を予測すればいいわけではなく、100年後、200年後の地球環境を予測しないといけません。 そこで温暖化予測の場合は、事前に1000年や2000年以上、シミュレーションをして長い期間での海洋循環の様子を再現するところから始めます。そのうえで産業革命時点などからスタートさせる過去再現実験をします。遠い未来を正確に予測するには、まずは過去から現在までをしっかり再現できていることが重要なのです。 これまでの観測データを取り入れて、過去の地球をきちんと再現できるモデルに仕上げてからでないと、精度の良い将来予測は行えません。 AIがシミュレーション結果と現実をつなぐ 私たちの現状のモデルでも、温暖化予測などである程度正確なシミュレーションができていますが、完璧ではなくて不得意な部分もあります。 そこで予測が正確ではない部分を補正するために、最近はAI(人工知能)を利用したりもします。不正確な部分を、AIにチューニングしてもらうというわけです。 あとは、シミュレーションの“外側”にAIを利用する場合もあります。 ーーシミュレーションの“外側”とはどういうことですか? 私たちのシミュレーションで「来年はどの海域の海水温がどれくらい高くなる」といったことはわかります。でも、海水温が高くなったときにサンマの漁獲量がどれくらい変化するか、といったことまでは、サンマの動きを再現するモデルを作らなければ予測できません。 私たちのシミュレーションで予測可能なことと、現実社会で求められているものとの間にギャップがある場合があるんです。 そのギャップを埋めるために、たとえば海水温とサンマの漁獲量をつなぐ部分をAIに考えてもらうといった使い方が出てきています。こういったAIの利用法はこれからどんどん増えていくと思います。 地球システムに何がおきているのか ーー今後はどんなことを明らかにしていきたいですか? すでに国連の気候変動に関する評価報告書でも書かれていますが、人類の活動が地球温暖化の進行に影響を与えていることは確実です。ただ、温暖化の将来予測については不確実なところもたくさんあります。 今後どれだけ温度が上昇するかについても予測に幅がありますし、細かく場所や時期を特定して予測するのはまだむずかしい状況です。 温暖化が進むと日本周辺の気温や海水温はどうなるのか、黒潮の流れが変わったりして漁業に影響は出るのか、といったことを皆さんは知りたいと思うのですが、現状ではまだ正確に予測することはできないので、仕組みの理解を進めていきたいですね。温暖化のローカルな影響がわかってくるのはこれからだと思います。 ーー各地域へどんな影響が出るのかがわかってくれば、対策も立てやすくなりますね。 あとは海にいる生き物たちへの影響についても考えていきたいですね。 小さな渦が大きな流れに影響を与えて、それがさらに海の生態系をどう変えていくのか。さまざまな魚の漁獲量が年によって変動しますが、その裏には海洋循環の変化があるかもしれませんが、よくわかっていません。そのあたりが理解できれば科学的にも面白いですし、産業的にもインパクトが大きいと思います。 地球科学の研究者である私が地球温暖化に対してできることは、いろんな分野の研究者と協力しながら、地球というシステムに何がおきているかを理解することだと思っています。わかったことがあれば皆さんにもぜひ知ってほしいので、これからも情報提供を続けていきたいと思います。 取材・構成:福田伊佐央 取材・図版協力:国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC) 撮影:森清・講談社写真部 JAMSTECの研究についてさらに読む ●海洋酸性化が日本の海でも起きている!? 日本海と太平洋が交わる海「津軽海峡」で起きている変化とは? ●じつは海水は混ざりにくい!? 海水の不思議な性質を「カクテル実験」で体験しよう【夏休み自由研究サポート】 ●「氷河」の定義を知っていますか?温暖化でとけた氷河から温室効果ガス「メタン」が放出されている不都合な真実 じつは海水は混ざりにくい!? 海水の不思議な性質を「カクテル実験」で体験しよう【夏休み自由研究サポート】