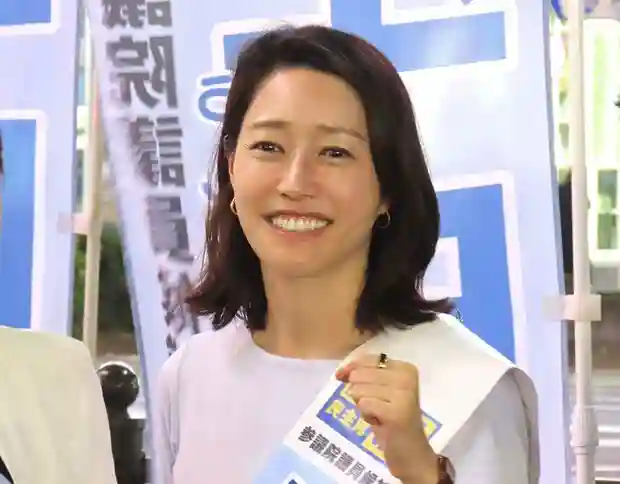

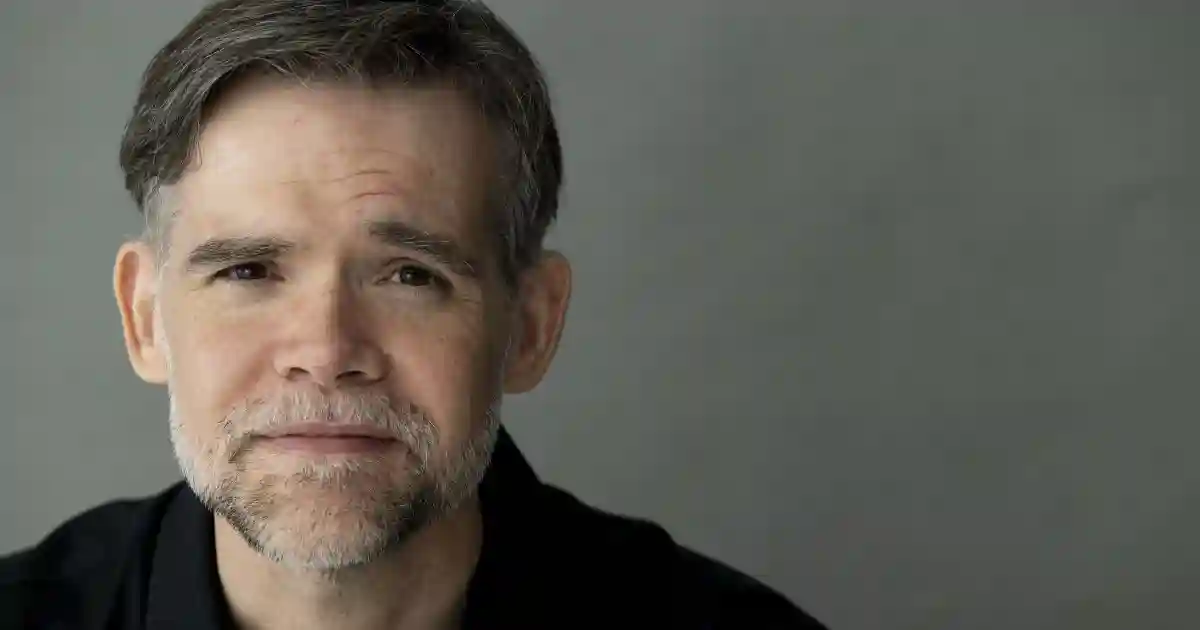

2025年上半期、第173回芥川賞の候補に『トラジェクトリー』が選ばれ、大注目されている、グレゴリー・ケズナジャットさん。 1984年生まれの著者は、英語を母語としながらも日本語で小説を執筆する作家です。2007年、クレムソン大学を卒業ののち、外国語指導助手として来日。2017年、同志社大学文学研究科国文学専攻博士後期課程修了し、現在は法政大学にて准教授を務めています。2021年、「鴨川ランナー」にて第2回京都文学賞を満場一致で受賞し、デビュー。2023年には「開墾地」で芥川賞候補になり、今回は2回目の候補です。 著者の小説の原点はどこにあるのでしょうか。それが感じ取れる初めてのエッセイ集『言葉のトランジット』が、2025年8月に刊行となります。 旅に出かけ、いくつかの「言葉」というレンズを通して見えてきた景色とは……。 24のエッセイから、一篇を特別に抜粋して公開します。 轍 新宿駅を歩き回っていた。その日、調布市にある学校に招かれて講義を行い、終わると中央線に乗って帰途についたが、せっかくだから新宿に立ち寄って買い物しようとふと思いつき、電車を降りて街に出た。夕暮れの頃に紙袋をぶら下げながら再び駅に入り、大勢の利用客とともに構内の奥へと流されていった。 駅を歩きながら、何か別のことを考えていた。具体的に何だったのか憶えておらず、おそらく大したことではなかっただろうが、とにかく辺りにはあまり注意を払っていなかったことは確かだ。何度も通ったことのある、見慣れた場所にいる時に発動するオートパイロットが稼働中で、思いがどこか遠いところで自由に巡っている間、この通路を熟知している足が着実に目的地へ導いてくれた。小田急線の改札口で無意識にICカードをピッとして通過し、ホームへ続く階段を降りていき、世田谷代田駅まで運んでくれる各駅停車の到着をぼんやりと待っていた。 しかしここには問題がある。僕は世田谷代田に住んでいない。帰路はむしろ、正反対の方向にある。 かつては住んでいた。七年前、それまでずっと関西に暮らしてきて都内の地理感覚を全く持ち合わせていなかった僕は就職のためにこちらへ移住した際、一足先に東京へ出た友人の知恵を借りて、代田でマンションを見つけた。その部屋に暮らした四年間、ほぼ毎日小田急線で新宿へ出ていて、仕事なり用事なりが終わるとまたこの道程を辿って、帰ってきた。四年間も繰り返す行動は、そのうち筋肉と神経に浸透してくる。意識が働かなくても、目的を果たすために必要な動作を身体が勝手に繰り出すようになる。 知らない道を歩いている時にはこのようなミスはあり得ないが、新宿駅ほど自分の縄張り内と考えていたところだと、つい警戒心を忘れてしまう。どうぞどうぞ、白昼夢を思う存分お楽しみください、と足は脳に告げる。ここからは私たちに任せてもいいですよ。そう発信しながら、僕の身体は度重なる歩行で刻み込んだ轍に嵌り、そのまま進んでいく。 自分のミスに気がついた頃には、電車がすでにホームに入ってきていた。何気なく後ろを見てみると乗客の行列ができていて、僕がその先頭に立っていた。スマホを取り出してわざとらしく画面を覗き込み、はっ、と虚構の用事を思い出したことを周りに十分に示した上、忙しない雰囲気を演出しながら僕は急いでホームを去っていった。 僕はときどきぽかんとするところがある。いちおう自覚している。そのせいか、このような経験は珍しいものではない。昨年、かつて拠点にしていた京都へ久しぶりに戻って、旧友と杯を交わした。帰り際に宿泊先の京都駅前のホテルではなく、長年入居していた出町柳の学生マンションへと、一瞬うっかりと向かいそうになった。移動だけではない。手を洗おうと洗面台に立ち、ふと別の思いに耽ると、気がついたら歯磨きをしている。ソーシャルメディアを漠然とスクロールしていて、つまらないなと見切りをつけてウィンドウを閉じた直後に、指が勝手に動き出し、なぜか同じサイトが新規ウィンドウでローディング中。一瞬でも気が緩み、意識が別の対象へ移ると、身体はすぐに手綱を奪い取り、空いてしまった間を何らかの適当な行動で埋めようとする。 脳科学者の話によると、認知には二つの独立した系統があるそうだ。一つは能動的なものである。五感で集めた情報をワーキングメモリに保存して、意識的に分析を行い、その上で判断したり行動を取ったりする。しかしこの作業は時間とエネルギーを多く消費するので、脳は優先的にもう一つの、自動的な系統を活用するらしい。この系統は最低限の情報だけを摑んで、長期記憶で補いつつ推計を行い、意識に負担をかけることなく即断を下して適切な行為を発動させる。 これは便利な仕組みだ。僕はほぼ毎朝、起床してすぐにコーヒーを淹れるのだが、マグカップを取り出す、湯を沸かす、ミルに適量の豆を入れて左手でハンドルを握り、ぐるぐると回して粉にする、などと一々各ステップを寝ぼけた頭で意識しながら行う必要があれば、コーヒー一杯が出来上がって、ようやく肝心な仕事に着手した頃には、一日分の判断能力がすでに底をついているだろう。記憶力と集中力は有限な資源であって、その用途を慎重に考えるのは妥当だ。 母語と第二言語の関係で生じる距離感の難しさ また、判断を下すのに比較的に時間がかかる能動的思考が追いつかない局面もある。スポーツといいゲームといい、目と身体の瞬発的な連動を必要とする行為だと、徹底的に分析する余裕はない。動きの速度が上がるにつれて、蓄積した経験でできた、脳内の轍に頼るしかなくなる。 このように様々な決断を自動的な処理に任せることに、それなりの利点があるわけだが、それは新しい状況が今までの経験で出合ったパターンに当て嵌る場合に限る。ゲームのルールが突然変更されてしまえば、自動的能力が当てにならず、気がつかないうちに誤って嵌った轍によって、どこへ連れて行かれてしまうのか分からない。 * 新宿駅を慌ててうろうろしていた日の講義は、インターナショナルスクールで行われた。日本語の授業で僕のデビュー作を課題図書として取り上げたという。インターということで、バイリンガルまたはマルチリンガルの生徒が多数で、言語のはざまに置かれた者の楽しみも苦しみも肌で感じている生徒は少なくないと、担当の先生が話してくれた。僕が教壇に立って日本語で創作を行う時の感覚について少し話した後、生徒とのディスカッションが行われた。 一人の生徒が挙手した。日本語を使うと、英語が干渉してしまうことはないか、と。もちろんある、と僕は回答した。日本語を使っている時、いったん英語で考えたことを翻訳しているわけではなく、最初から日本語で思考し、思い浮かんだ言葉を話したり書いたりする。しかし幼い頃から使い続けてきた英語が、僕の頭の中に無数の深い轍を刻み込んでいることも事実だ。母語の文法とリズム、故郷の方言、どこかで拾った個性的な口癖。僕個人が生まれる遥か前に形成され、言語に残っている世界観や概念。繰り返し聞かされ、時には自分から反復してきた言葉によって様々な轍ができていて、それはたとえ使用言語を切り替えても消えるわけでもなく、時には日本語での思いも、流されてしまうことがある。 それと同時に、日頃使っている日本語も常に新しい轍を刻んでいて、第一言語の英語に戻ってもそれらが僕の言葉を左右する。英語を喋っている時だって、英語の外から言葉の端を引っ張り、流れを逸らそうとするものを感じる。両言語が分かる相手なら、言葉を交ぜることもできるけれど、たとえば故郷に滞在中、僕の頭に浮かんでいる単語を、日本語が分からない友人に向かって伝えようとしている時に、本当に言いたいことを言わずに我慢して、直訳っぽい、急にぎこちなくなった英語でなんとか伝えるほかない。 日本語の学習を始めた時、いつか自分の英語並みの表現力を持てたらと夢見ていた。今は、その目標を概ね達している。だが御伽噺で、精霊に願いを叶えてもらった人のごとく、予想外の条件が付いていることを遅れて発見する。日本語と英語のそれぞれの表現力が同程度に近いものになったとすれば、それは単に日本語が上達しただけということではない。英語を利用する際に、かつて滑らかに運んでくれた轍を意識するようになって、その分、進みが少しぎこちなくなった。英語でも日本語でもコミュニケーションを取ろうとする際、道を確かめる習慣がついた。言語を問わず、すべての発言に同じ躊躇、同じ慎重さが伴う。 生徒たちにこの話をしたら、同じような感覚を持っている者が何人かいた。中には、そんな自分のことを不安に思うという者もいた。英語ができるが、英語圏から離れて暮らしていて、日本にいながらも、英語で教育を受けている。その結果、経済的にも文化的にも特権的な立場に置かれている二つの言語を習得することができるが、ずっと一つの言語の中で安住し切っている人とは多少違う語感がつき、言葉の本来のぎこちなさを、敏感に意識せざるをえない。無意識に使う、一つだけの「母語」を持つことが、時として楽に思われる。 その話には、第二言語を初めて勉強する人が憧れる「流暢さ」を彷彿とさせるものがある。第一言語を出た時特有の自意識を脱すること。習得した第二言語を母語とする話者と同じ語感を持ち、よどみなく、考えることもなく、身体に刻み込まれた能力で自然に言葉を操ること。そのような話者が、たとえ母語話者の間でも実在するかどうかは別として、ひどく魅力的なイメージだ。 だが自意識なしに、自然に使う言葉にも、不安の種はある。馴染みの轍、もはや誰によって刻まれたか分からない轍に沿って進むことは、いとも簡単だ。気を抜くとどこまで運ばれていくか分からない。ようやく意識が働いた頃には、意図していなかった場所に到着している可能性もある。 そう考えると、時には、はっ、と辺りに気づいて、馴染みの轍から出ることも、十分魅力的に思える。時間とエネルギーを消費するし、瞬発的な判断も難しくなるだろう。だがその分、一瞬でも方向を決める自由を得る。 芥川賞候補作家グレゴリー・ケズナジャットによる小説の核をつくる原点的エッセイ