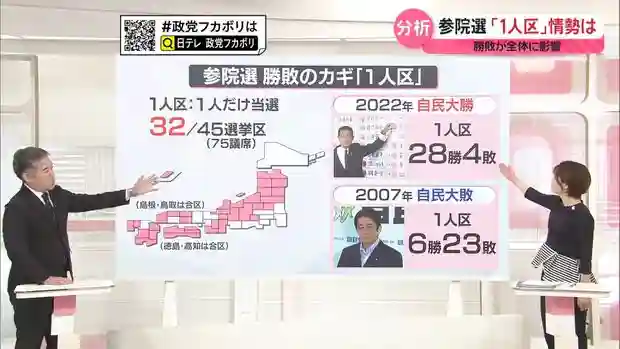

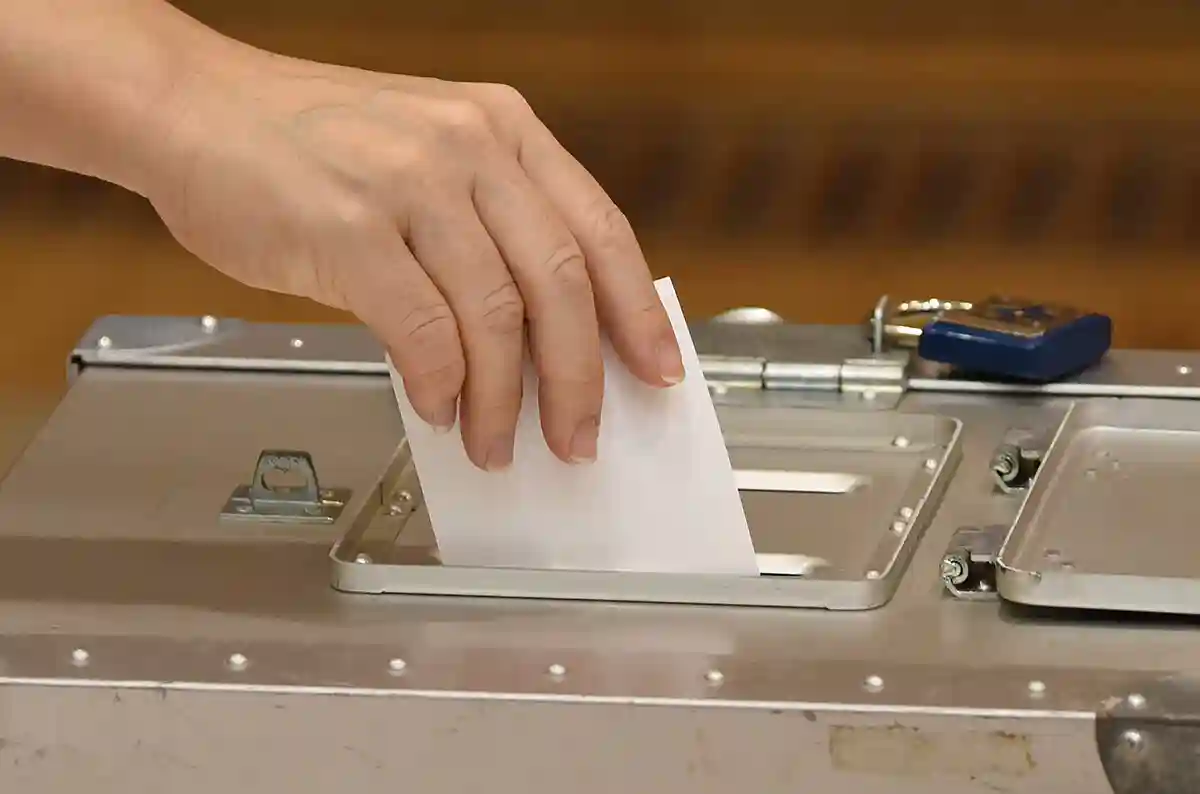

選挙への疑念が陰謀論の入り口に!? SNS上で多くの人の間で共有・拡散される情報。その中には誤ったものや根拠不明なものなど、いわゆる「フェイク情報」も数多くある。フェイク情報はなぜ大きくバズるのか? そして、どう向き合うべきか? 【図表】ここ1年で話題になった主な偽・誤情報 ■偽・誤情報はどう広まる? 昨今、SNSでは真偽不明の政治情報が飛び交っている。総務省によるアンケート(今年3〜4月実施)結果では、誤った情報を信じたことのある人がおおよそ半分に上り、4人に1人はSNS上で拡散したこともあるとわかった。 昨年11月の兵庫県知事選では、候補者の稲村和美氏に関する悪質なデマが拡散。デマを流した人物らが公職選挙法違反の疑いで書類送検される事態にまで発展した。 7月20日には参院選の投開票が控えているが、こうした「偽(にせ)・誤(ご)情報」(デマや誤った情報)にダマされないためにはどうすればいいのか? 初めに、ここ1年間で話題になった政治系の偽・誤情報を振り返る。まずは前出の兵庫県知事選。パワハラ疑惑などで失職した斎藤元彦氏が、出直し選挙でまさかの逆転当選を果たし、大きな注目を集めた。 しかし、選挙期間中は対抗の稲村氏について「外国人参政権を推進している」「県庁建て替えに1000億円をかける」などのデマが流布。選挙結果に影響を与えた可能性があると考えられている。 本件について、計算社会科学の手法でSNSを分析する東京大学大学院工学系研究科の鳥海不二夫(とりうみ・ふじお)教授は次のように語る。 「兵庫県知事選はマスメディアがあまり情報を発信しておらず、斎藤氏に関する情報は主にネット上に上がっていました。その情報を参考にして投票に行った人が多くいると考えられます。 特に動画サイトの影響力が強く、立花孝志氏のような影響力のある人が動画を発信し、後追いで切り抜き動画を作る人たちも現れた。視聴者が増えると収入が増えるので、どんどん切り抜きが作られていきました。 ただしネット動画に真偽判定はいらないので、結果として偽・誤情報も含めて広く情報が拡散されました」 立花孝志氏の影響力はメディアを上回る勢いだった 続いて、昨年末頃から広まりを見せている「財務省解体デモ」について。財務省解体デモとは、消費税の減税・廃止や、赤字国債の発行を含む積極財政を主張する市民運動だ。 しかし、財務省を糾弾したいあまりに、「財務省に日本国籍の人はいない」「財務省がスイスの銀行に大金を隠し持っている」などという明らかな偽・誤情報も拡散された。スピリチュアルビジネスや陰謀論に詳しいライターの黒猫ドラネコ氏はこう語る。 「財務省解体デモの起点は陰謀論と無関係な人だったのですが、そこに陰謀論界隈の人々が集まってきて、さらに再生数やインプレッション稼ぎのインフルエンサーも合流しました。 そうして、『財務省がすべてを牛耳っており、日本の経済をコントロールしている』といった陰謀論的な世界観がつくり上げられてしまいました。今ではYouTuberらが中心となり、真偽の怪しい情報を拡散しています」 前出の鳥海氏は、Xで財務省解体デモ関連の投稿をしたインフルエンサーの特徴をこう分析する。 「『財務省解体』が含まれるポストをしたインフルエンサーの上位100人中52人が、過去のポストにコミュニティノートを付与されています。コミュニティノートとは、誤解を招く可能性があるポストに別のユーザーが背景情報を追加できるものです。 つまり、5割以上のアカウントが、誤解を招く恐れのあるポストをした経験があるものと考えられます。 ちなみに一般的な炎上やバズでは、この割合が10%程度なので、かなり高いほうだと言えます。なお、財務省解体に関する情報拡散の4分の3が、この100アカウント発というデータも出ています」 ■選挙への疑念が陰謀論の入り口に また、今年6月に行なわれた東京都議選でも偽・誤情報の拡散があった。八王子市選挙区で参政党の候補者が落選したことについて、「不正開票があったのではないか」という噂が流れたのだ。この不正選挙疑惑について、前出の黒猫ドラネコ氏が解説する。 「当該の参政党候補者は、投開票日の出口調査で当選圏内の4位でした。しかし、開票結果は7位で落選。出口調査と開票結果が合わないことは往々にして起こりえますが、SNSでは『この結果はおかしい』と、ドカンと盛り上がりました」 さらに、都議選の期日前投票期間中には、こんな�注意喚起�も目にしたという。 「『期日前投票では備えつけの鉛筆で書かず、ペンを持参しましょう』というポストが広く拡散されていました。鉛筆だと書き換えられてしまうかもしれないから、消されないペンで書けということらしいですが......」 荒唐無稽な内容に思えるが、選挙への疑念が陰謀論の入り口になるケースもあるようだ。 「『選挙では不正がある』『権力者が票の数を変えている』などと思い始めたら、最終的には『選挙をやっても意味がない』という結論に行き着きます。公的機関や民主主義を疑い出したら、どんどん深みにハマり、そのまま陰謀論に取り込まれてしまうことも。 そもそも選挙は開票作業を見せてもらえるので、疑うなら直接見に行けばいいのですがね。想像力がある限り無限にいちゃもんをつけられてしまうのが、陰謀論の厄介なところです」 しかし、こうした陰謀論は決して人ごとではない。黒猫ドラネコ氏は「ふとしたきっかけで、誰もが陰謀論にハマる可能性がある」と語る。 「陰謀論界隈はコミュニティを形成するので、一般人に比べてコミュニティ内で投稿が拡散されやすい特徴があります。逆に言えば、何千回リポストされていても、結局は仲間内でしか広まっていないというパターンも多い。 しかし、心の余裕がないときにそういった陰謀論的な投稿をふと目にすると、影響されてしまう恐れがある。例えば最近、『埼玉・川口で起きた犯罪のうち7割が外国人』というデマが流れました。 それは『昨年川口市内で起こった外国人犯罪のうち、7割をトルコ・中国・ベトナムの3国籍が占める』というデータを誤って解釈したものでした。 でも、そのように恣意的に切り取られた情報が広く拡散されているのを見て、『こんなにたくさんいいね・リポストがされているのだから、真実に違いない』『やはり外国人がすべて悪いんだ』と、陰謀論に流れてしまう人は珍しくありません」 排外主義のような、社会的分断をあおる偽・誤情報が拡散している背景について、前出の鳥海氏はこう解説する。 「偽・誤情報は社会との連動性が非常に強いのが特徴です。財務省解体デモが象徴的で、自分の生活が苦しいと『財務省の職員ばかりが得をしているのではないか』と疑ってしまいます。 排外主義もそうですが、お金がたっぷりあって心の余裕があればそんなことは思わないでしょう。しかし、自分が苦しい立場にあると、他人を思いやることができなくなるんです。偽・誤情報の噴出は、生活の不安や不満の裏返しと言えます」 加えて、一般人が偽・誤情報を見抜くことは「ほぼ不可能」だと鳥海氏は断言する。 「個人でファクトチェックを行なうのはかなり難しいと思います。自分で偽・誤情報を検証できるほど、みんな時間がないですからね。 また、『確証バイアス』という言葉もあるように、人間は自分が信じたい内容を補強する情報を信じるものです。完全にニュートラルな状態で情報を判断することはほぼ不可能なので、『自分は大丈夫』と思っている人ほどダマされます」 ■偽・誤情報や陰謀論にダマされないコツ では、どうすれば偽・誤情報と距離を取ることができるのか。鳥海氏が続けて語る。 「重要なのは、自分にとって都合のいい情報もそうじゃない情報も確認することです。また、情報発信者のバックグラウンドについて考えることも大切です。 前提として、世の中には信頼を裏切ることが許される立場と、許されない立場が存在します。ネットのインフルエンサーは前者ですが、マスメディアはどちらかといえば後者。そう考えると、ネットのインフルエンサーよりはマスメディアのほうが信じるに値すると考えられます」 一方で、昨今はマスメディアよりもネットに真実を求める人が増えている。それについて、鳥海氏はマスメディア側の責任を指摘する。 「この現象は、マスメディアが信頼を積み重ねてこられなかった結果です。テレビ局はニュースとワイドショーを明確に分けずに放送していたりするので、『テレビは適当だ』という印象を視聴者に与えてしまう。これはマスメディアの努力不足と言えるでしょう」 最後に、参院選前に気をつけるべきこととして、黒猫ドラネコ氏は次のように警鐘を鳴らす。 「選挙期間になると、極端に偏った思想は隠し、聞こえのいいことだけをアピールする政党が現れます。SNSなどで『あの政党や候補者が変なことを言っていた』という意見があれば、それに目を通すことをオススメします。 逆に、すごく叩かれている候補者がいたら、その候補者を応援している人はどこを評価しているのかも確認するといいでしょう。誰も答えは持っていないので、何が信用に値するのかを自分自身で探っていかなければなりません」 刺激的な話題や都合のいい言葉ばかりをうのみにせず、バランスよく情報を得て投票に臨みたい。 取材・文/渡辺ありさ(かくしごと) 写真/時事通信社