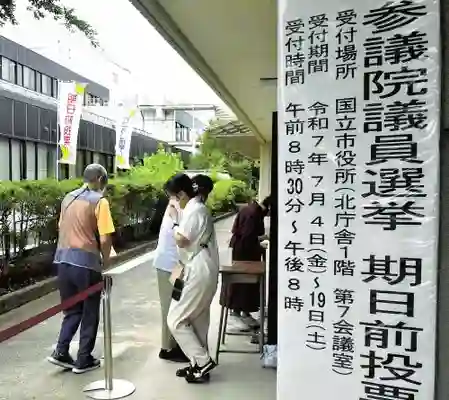

20日に投開票を迎える参院選で、移動を支援したり、選挙公報を音声で読み上げたりと、障害者の投票を支援する取り組みが東京都内各地で行われている。 障害の内容によって求められるサポートが異なるため、支援に当たる関係者からは「自治体も積極的に支援に取り組むべきだ」との声が上がる。(大原圭二) 「では、行きましょうか」 今月11日、東京都国立市の障害者向けの作業所「アレーズまほろば」。軽度の知的障害がある同市在住の女性(67)は施設のスタッフに声をかけられ、作業所のほかの利用者2人とともに車に乗り込み、500メートルほど離れた市役所へ参院選の期日前投票に向かった。 到着すると、施設スタッフが投票所入り口まで歩いて付き添った。市選挙管理委員会の担当者が「(係員が代筆する)代理投票は必要ですか」と声をかけたが、女性らは丁重に断り、自書して投票した。投票を終え、「みんなと一緒に来られたから安心。自分が書いた人が受かったらいいな」と女性は笑顔を見せた。 アレーズまほろばは、知的障害者や身体障害者らに働く場を提供する通所型作業所で、スタッフらは選挙のたびに利用者を投票所まで送迎する「移動支援」を行う。投票に不慣れのため敬遠していた利用者を案内することで気軽に投票してもらおうと支援を始めた。 女性は「投票所への行き方がわからなかったこともあり、長年選挙に行ったことがなかった」と話す。だが、昨年4月に同施設に通い始めてからは都知事選に衆院選、市長選、都議選、そして今回の参院選と全ての選挙で投票に行っており、「やっと行けるようになった」とうれしそうに話す。 総務省は各自治体に、選挙時には障害者や高齢者への移動支援を実施するよう求めている。だが、昨年10月の衆院選で移動支援を行ったと総務省へ報告した都内の区市町村は奥多摩町のみだったといい、限定的な実施にとどまるのが実情だ。 同施設を運営する一般社団法人「一粒福祉会」の佐々木美知子・代表理事(56)も「誰もが選挙権を行使できるよう、施設関係者だけでなく自治体も、積極的に投票を支援する必要がある」と訴える。 ◇ 都選管は2007年以降、視覚障害者向けに、国政選と都知事選、都議選の際に、立候補者の公約などを読み上げた「音声版の選挙公報」を作成している。区市町村や図書館などにCDやカセットテープを配って聞けるようにしているほか、ウェブサイトでも配信しており、今回参院選でも公示3日後の今月6日に都選管のホームページで公開した。 NPO法人「八王子視覚障害者福祉協会」の理事長で、全盲の宮川純さん(47)は、今回の参院選でもこの音声版公報をホームページで聞いており、「各候補の主張の理解に役立っている」と話す。 ただ、今年6月の都議選のCD版の公報は選挙についての説明などがなかったほか、読み上げの抑揚のつけ方が不自然で、宮川さんは戸惑いを感じたという。「こうした取り組みはありがたいが、耳から得る情報の比重が大きい分、少しの変化が大きな違和感になる。こうした特性を知ってもらいたい」と宮川さんは話す。 都選管はこうした意見を宮川さんから伝えられており、担当者は「聞いて理解しやすい音声版の作成に努めたい」と話す。 病院や自宅からも…都選管、利用呼びかけ 係員が代筆する代理投票のほかにも、病院などでできる不在者投票や自宅からできる郵便投票など、障害者や高齢者向けの支援制度はさまざま用意されており、都選挙管理委員会が利用を呼びかけている。 都選管によると、2022年の前回参院選では、病院や施設などでの不在者投票は都内で2万6000人超が利用。また、代理投票は1万3000人以上が、郵便投票は3000人以上がそれぞれ行い、点字器を使う点字投票は900人弱が利用したという。 東京選挙区の期日前投票、10日間で85万6440人 都選挙管理委員会は14日、参院選東京選挙区の期日前投票の中間状況を発表した。公示翌日の4日から13日まで10日間の投票者数は85万6440人だった。都内有権者の7・35%にあたる。