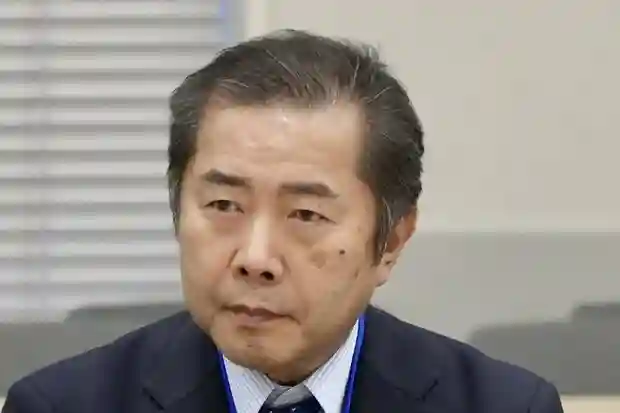

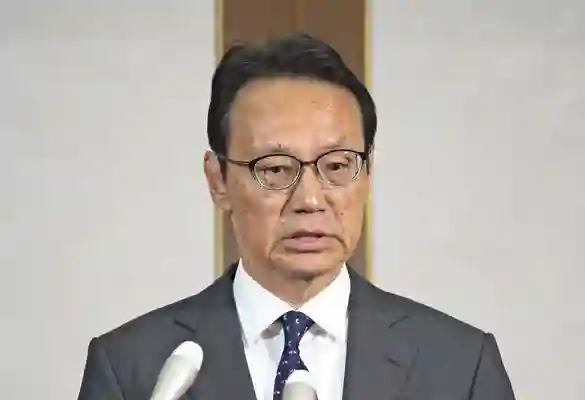

春らんまんの日本武道館(東京都千代田区)。 はらはらと舞い散る桜の花びらは見えない。だが、3600人を超す新入生たちの興奮した声や足音のざわめきが、大波のようなうねりとなって耳に飛び込んでくる。 1994年4月12日。東京大学の入学式に、文科3類に合格して「史上3人目の全盲の東大生」となった星加良司さん(49)=当時18歳=の姿があった。初めて身にまとう背広とネクタイ。すべてが新鮮だった。 「目が見えなくても、友達と同じように毎日を過ごしたい」と、小中高の12年間、普通学級での学びを貫いた末の現役合格。生まれ故郷の愛媛県新居浜市から付き添ってくれた両親の肘をそっと離し、白杖をついて会場へ向かう。この頃もまだくすぶり続けていた「違和感」が、後に東大教授の道に進む原動力となる。(社会部 福益博子) 小児がん患い、5歳で視力失う 瞳に映る瀬戸内海の透き通る青を、なんとなく覚えている。でも、その輝きは徐々に薄れ、5歳の時、世界の光は失われた。今はあれがどんな景色だったのか、はっきりとは思い出せない。 1975年10月18日、星加(ほしか)良司さん(49)は瀬戸内海を望む愛媛県新居浜市で生まれた。両親と祖父母、一つ年上の兄との6人家族。そんなごく平凡な家族の暮らしは、星加さんが1歳で小児がんを患ったのを機に一変した。 治療のため、母に手を引かれて東京の大病院へ通い、入退院を繰り返した。だが病気の進行は止まらない。最初は左目、次第に右目の視力も失われ、5歳で全盲になった。物心がついてからは見えないことが当たり前。だから強い喪失感や絶望感を覚えた記憶はない。 ただ、幼心に感じていたのは、「見えないことそのものよりも、見えないことで生き方の選択肢を限定されることへの違和感」だ。 愛媛県内にある県立盲学校は、自宅から約60キロ離れた松山市に1校のみ。県内の全盲の子どもは、親元を離れて寄宿生活をするしか選択肢がない時代だった。友達は家から地元の小学校に通えるのに、どうして自分は家を出るという選択肢しか用意されていないのか——。「違和感」や「不条理」といった言葉はまだ知らない。でも、「なんかおかしい」という気持ちがうずいていた。 両親も「手元で育てたい」と望み、何より自分が友達と同じ学校へ行きたい。82年、地元の市立小学校に通う「例外中の例外」を選んだ。 友と同じ学校へ…教科書は母の手製 特別扱いはしない。入学した小学校は、良くも悪くもそれが受け入れ条件だった。目が見える子と平等に扱う。必要な配慮はするが、日々の安全確保も教材の準備も、まずは親が責任をもって引き受けることが求められた。 息子が安全に登下校できるように。みんなと同じ授業を受けられるように。母・澄子さん(77)は全力でサポートした。朝、集団登校の輪にまじって息子と一緒に学校へ向かい、空き教室で待機した。最大の役割は、教科書やドリル、プリントに書かれた文章を点字にすること。息子とともに点字を学びながら、専用の機械を使い、家や教室で点訳するのが日課となった。 終わりのない、気の遠くなるような作業。だが、母の心はそれだけでは満足しなかった。「点だけが浮き出た真っ白い教科書ではなく、友達と同じような教科書を開かせてあげたい」と絵や地図も再現した。 紙にたんぽぽの絵を描き、綿をのりで貼ってわたげを表現する。とんぼの羽は一枚一枚厚紙を切って貼り、茶色に塗る。息子の目に色は映らない。でもせめて綿や厚紙を触って形を捉えられれば、友達と同じ世界を感じられると思った。 「みんなと一緒に勉強したい」という息子の意思は揺るがなかった。テストの時は、書いた線が立体的に盛り上がる特殊な用紙にひらがなや漢字を書き、正しく書けているか指で触って確かめてから解答を提出した。点字で答えるより時間も労力もかかったが、点字がわからない先生に内容を理解してもらうには、これしか選択肢がなかった。 「この子がこれだけ頑張れるなら、私にもできる」。澄子さんは自らを奮い立たせ、中学からは点訳ボランティアの手も借りながら、小中高の12年間、教材づくりをやり抜いた。そんな母の支えに、息子には「一緒に頑張っている」という感覚も芽生えていた。 ドッジボールでは鈴の入ったボールを転がして遊び、短距離走では、前を走る友達の「良司!」と叫ぶ声を頼りに駆け抜けた。組み体操や登山、ブラスバンドにも挑戦し、テストはたいてい1番をとった。特別扱いはしないという学校の方針のおかげか、星加さんは殊更、障害を意識することなく成長した。 小中高と同じ学校に通った川井祐介さん(49)にとって星加さんは良きライバル。「良ちゃんがいい点を取ると『なにくそ』と悔しくて、次のテストで頑張った」。区別も差別もない。後からふと、「そういえば目が見えないんだ」と思い出すくらい、良ちゃんは全盲であることを周囲に意識させない明るさと強さを持ち合わせていた。 英語弁論大会で優勝、東京の大学目指す 東京の大学に進むことを明確に意識したのは、中学3年の時だ。目が見えない代わりに聴覚に優れ、英語の発音は完璧。その才能にほれ込んだ担任で英語教諭の稲見武仁さん(67)に勧められ、高松宮杯(現・高円宮杯)全日本中学校英語弁論大会に出場すると、見事優勝を果たした。 一方で、星加さんの関心は別のところにも向いていた。同大会を運営していた関東の大学生たちは、「とても自由できらきら輝いていた」。自分もああなりたい。東京の大学を目指そうと心に決めた。 高校は、地元の進学校である県立新居浜西高校へ進んだ。が、ここでも「選択肢」は多くはなかった。 周りの友達は学校帰りにふらっと寄り道したり、部活に熱心に打ち込んだりと青春を謳歌(おうか)している。一方の自分は自由な時間ができても、家でおとなしく勉強するしかない。「見えていたら、もっと自由に行動できたのかな。一人で出かけて気晴らしなんかもできたのかな」。そんな架空の自分も想像しながら流れに身を任せていたら、いつの間にか成績が伸び、東大の文科3類が射程に入っていた。 「感動した」もううんざり 「星加くんの合格を祝って、ばんざーい、ばんざーい、ばんざーい」。94年3月10日、合格発表の日。東大の本郷キャンパスを訪れた星加さんが、アメリカンフットボール部員の手で宙を舞った。 大学時代の4年間は、憧れていた英語弁論大会の運営に役員として打ち込んだ。国際基督教大の学生として、共に運営に携わった衆院議員・牧島かれんさん(48)は「冗談を言うおちゃめなところがあり、それでいて、厳しく指導してくれて後輩たちを助けてくれた。助けてあげなければいけない『障害者』ではなかった」と語る。 それなのに、社会は星加さんの「障害者」という側面だけに目を向けた。全盲の生徒が高校の普通科から東大に合格したのは初めてという快挙。多くのマスコミが「全盲の東大生」の物語をこぞって取り上げた。寄せられる言葉は、「感動した」「涙が出た」といった賛辞ばかり。全国から講演依頼も殺到した。 「周りの環境に恵まれて、困難を乗り越えられました」。壇上でそう語る星加さんに、聴衆から万雷の拍手がわいた。 その裏で心は疲れていた。「逆境に打ち勝って立派になった障害者」と持ち上げられることだけでなく、そうした世間の期待に応えようと「それっぽい」ことを先回りして言っている自分にも嫌気がさしていた。そもそも、正直に言ってしまえば、僕は「東京の大学」に行きたかっただけで、「東京大学」を強く希望していたわけではないのだ。「障害者といわれるのはもううんざりだ」。大学時代は、「障害」を研究分野にすることを意図的に避けた。 「障害学」知り、「これは自分の学問だ」と確信 もやもやした思いを抱えたまま進んだ東大大学院でのある学問との出会いが、その後の生き方を決定づけた。 本で知った「障害学」はこんなことを説いていた。 たとえば、人間の大半が目の見えない人で、目の見える人が少数派だったらどうだろう。部屋は一日中暗く、全部が点字で表現されるから、少数派は生活しづらい。つまり、目が見えないから不便なのではなく、社会が目の見える多数派のためにしか作られていないから不便なのだ、と。 何かが頭にガツーンと落ちてきた。これまでの人生は全盲というだけで、通う学校や使う教材、時間の使い方などあらゆる局面で生き方の選択肢が制限されてきた。しかも何かを頑張るだけで、「障害者なのにすごいね」と称賛される——。障害学の考え方が、幼い頃から自分が抱えてきた小さな違和感や疑問の数々とつながった。障害を研究するのではなく、障害を通じて社会を研究する。「これは自分の学問だ」と確信した。 2006年に博士号を取った後も東大で研究を続け、07年に特任助教、09年に講師とキャリアを積み上げた。関心の幅は広がり、「多様性を認め合う社会をどうつくっていくか」という壮大な問題を研究テーマに据えるようになった。 その存在は企業からも注目され、新入社員向けの研修で使うプログラム開発などにも携わるようになる。三井物産人材開発(東京)は20年から、星加さんとタッグを組み、星加さんによる講義やワークショップを通じて、障害や性別、国籍、年齢で人を差別しない人材づくりを行う。同社人材開発部長の佐々木孝仁さん(44)は「まさに多様性を地で生きている人。自分たちが無意識に少数派を排除しているという事実に気付くきっかけを与えてくれる」と話す。 今は都内で一人暮らしをしながら東大に通う。移動などを補助する大学スタッフの力も借りて、22年には教授に就任し、研究や講義に忙殺される日々だ。息抜きは、自宅で毎日飲むお酒と大ファンである広島カープの応援。周囲から散々文句を言われても、スマホは持たない頑固な一面もある。 「僕は目が見えないけれど、自分にできることがあり、逆に目が見えていても僕のようにできない人もいる。そういう多様性を認め合える社会にすることが、今後の人生のテーマだ」。障害者としてではなく、「星加良司」という一人の人間として。まなざしの先には、皆にとって生きやすい世界の未来像がくっきりと見えていた。 ふくます・ひろこ 2013年入社。さいたま支局や中部支社を経て、現在は東京社会部で調査報道を担当。東大文科3類に合格し、社会学を専攻した。先輩である星加さんに取材ができて、とてもうれしかった。35歳。