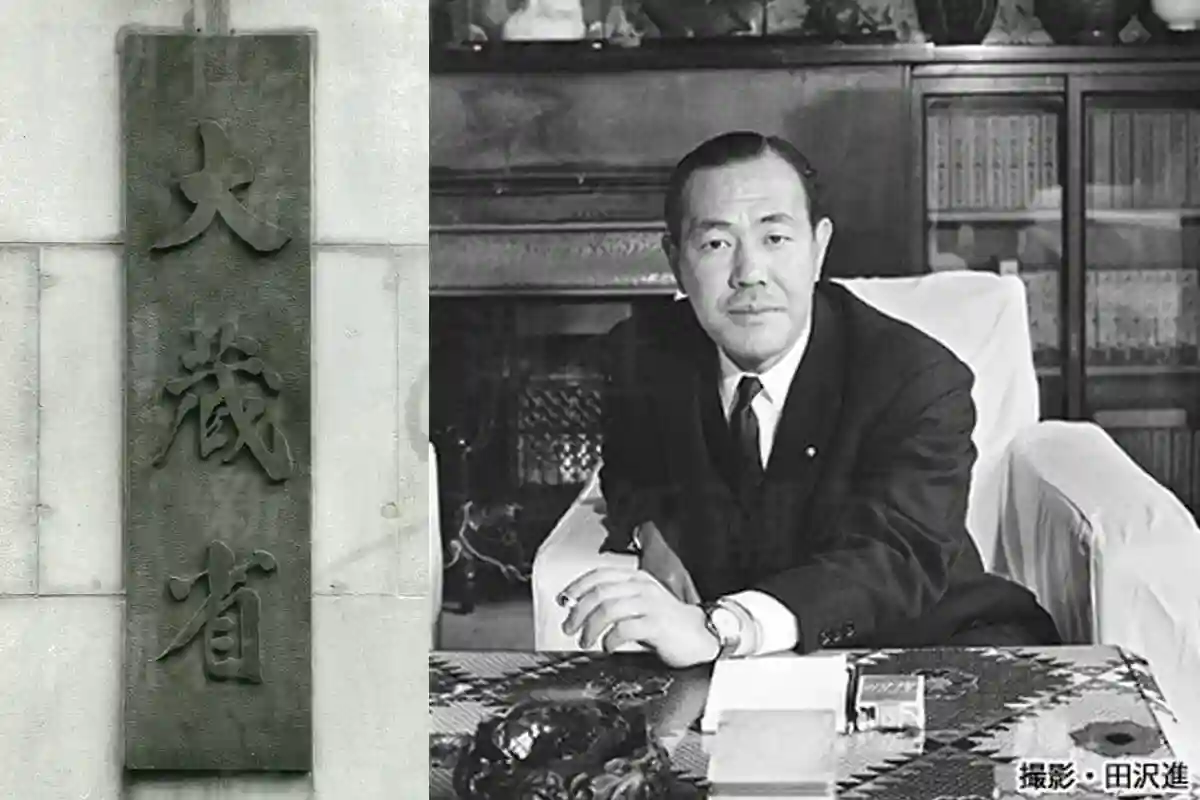

大蔵省の官僚として舞台裏にいた人物 1965年5月21日、山一證券の経営状態と再建策が報じられたことで、業界と投資家は混乱に見舞われた。1960年代といえば、東京五輪によるオリンピック景気や高度成長期など、国として活気づいていたイメージがある。しかし実際は、好不況の波に翻弄され、1964年の五輪閉幕後には「昭和40年不況」が始まった。 【写真】同じ65年に遺体発見…「戦後最大の誘拐事件」とは 証券業界の不振はそれよりも前、岩戸景気の終焉時(1961年12月)からだ。1964年1月には株式買い支えの機関として日本共同証券が設立されたが、同年9月期の決算は1社を除いて赤字。中でも拡大路線を推し進めていた山一證券の赤字は大きく、大蔵省の主導で再建策が練られることになった。 当時は大蔵大臣だった田中角栄氏 山一の深刻な経営状態はメディアも知るところではあったが、大蔵省は大手新聞社に対して計画がまとまるまでの報道自粛を要請。21日に初めて報じたのは、自粛協定外の西日本新聞である。 22日には再建案が発表され、5月28日夜には大蔵大臣の田中角栄氏と日本銀行総裁の宇佐美洵氏(ともに当時)が会見。証券業界への日銀融資や山一への特別融資などを発表する。この経緯や角栄氏の立ち回りぶりは後年にドキュメンタリーなどで明らかにされているが、「週刊新潮」1971年1月9日号は、大蔵省の官僚として舞台裏にいた加治木俊道氏に話を聞いていた。 「山一がニッチもサッチもいかないといい出した」1964年の夏から、再建案のために何回も重ねられたという“隠密会合”。山一再建を強引に推し進めたのは、大蔵省の2、3名の高級官僚でつくられた“作戦本部”だった——。 (「週刊新潮」1971年1月9日号「『山一』特融を決定するまでの大蔵省作戦本部」を再編集しました。文中の肩書き等は掲載当時のままです) *** 2、3名の高級官僚でつくられた“作戦本部” 「四十年五月十九日深夜、大蔵省、日銀は日銀氷川寮に山一証券の取引銀行十八行の頭取をひそかに招き、山一証券再建に関する具体策を協議した。その内容は市中銀行に金利の全額タナ上げ、信託銀行にはその半減を要請するというものだった」(日本経済新聞証券部編『兜町二十年』) こうして、大蔵省、日銀が銀行側の了承をとりつけると、22日、瀕死の山一証券の再建案が発表された。ところが、この再建案の発表は、逆に「そんなに危ないのか」という感じを一般大衆投資家にいだかせる結果となり、運用預かり証券、投資信託などの解約客が相次ぎ、取付け騒ぎの様相を呈した。 そこで28日、日銀は日銀法25条による無担保、無制限の特別融資に踏み切らざるをえなくなった。これがいわゆる山一特融で、以後、日銀が山一証券に融資した金額は累計282億円。当時、一私企業の経営危機に政府がこれほどまでにテコ入れする必要があるかどうかという疑問、いやこれは一私企業の間題ではなく、日本経済全体に通ずる危難を救ったものであるとする肯定論があった。 そういう賛否両論の中で、この山一再建を強引に推し進めたのは、実は、大蔵省の2、3名の高級官僚でつくられた“作戦本部”だったのである。 車の中では絶対にこの話をしない 当時、この“作戦”の中心となった加治木俊道財務局証券部長(後に証券局長、関西電力取締役)が、この間の経緯を語る。 「実は、山一がニッチもサッチもいかなくなった、といい出したのは昭和39年(1964年)の夏のことなんです。主要取引銀行である日本興業銀行に報告してきたんです。そこで、なんとかしなければ、と興銀の中山素平(頭取)さんのキモイリで、三菱、富士、興銀の3行が中心に再建案を作るための集まりを持つようになったのです。 以来、翌年の5月19日、最終的な再建案が日銀氷川寮で確認されるまでに、何十回となく秘密裏に討議を重ねていたのです。大蔵省内部でこのことに関与し、これを知っていたのは私を含めてほんの2、3人、覆面で作業をしたわけです。会議の場所も、むろん大蔵省なんかではやらず、興銀の内部とか、そのほかとんでもないところでやりました。 とにかく、山一は危ないということが外部にもれないようにと、私たちは非常に気をつかいました。もし再建案ができる前に外部にもれるようなことがあれば、取り付け同然の騒ぎが起こって、信用不安がつのることは必定だったんです。そのそのため私たちは、車の中では、絶対にこの話をしないようにしていました。役所の人事なんかにしても、運転手の口からもれるというようなことは、よくありますからね、気をつかいました」 これは山一だけの問題ではない 再建案が煮詰まる段階では、この隠密作戦は、さらに徹底したものとなる。 「新聞7社、NHKなどのデスクの方にも、再建案ができたら発表するからということで、書くことをひかえてもらいました。社会党の横路節雄さん(国会対策委員長)にも話をつけて、国会で取り上げることを少し遠慮してもらいました。さすが社会党はオトナで、よく複雑な事情を理解してくれました。もっとも、特融が決まってからは、私も社会党の議員さんに何度となく詰め寄られましたが、……でも決まってからはアトの祭りですよ……」 では、何十回となく開かれた再建案を練るための秘密会では、いかなる議論が出たか? 冒頭にあげた5月19日の会合では、すでに決められたことの確認を行うだけだった、という。 「その間の会合では、大別していうと、“山一なんかつぶしてしまったほうが、後の処理が楽でよい”という意見と、“いや、つぶれたら大へんだ。なんとか再建しよう”という論があり、この二つの声の間を、絶えずゆれ動いていたんです。しかし、大銀行の首脳部は大したもので、最終的には“これは山一だけの問題ではない”と考えていただけたようでした。田中(角栄)蔵相も、ほとんどの会合に顔を出され、先頭に立ってやっていただきました。政治家だけあって、ポイントを押さえ、大局的に事態を把握されていたのには感服しました」 「返済には30年かかる」と言われたが こうして、山一証券の人事の刷新、経費の削減、さらに銀行金利のタナ上げ等の再建案が作られ、最終的には、日銀特融の非常手段をも辞せず、という方向に進んでいった。 「日銀特融については、当時、返済には30年かかるだろうと、経済専門のジャーナリストを含めて一般にはそういわれました。私が、5年あれば大丈夫だといくら説明しても、少しも信用していただけなかったのには閉口しました。それが、実際には3年半たらずで済んだわけですからね……。 まあ、当時の、山一はダメだ、というフンイキからすれば、30年というのもやむをえない点があったかもしれません。しかし、当時、一般の人は、山一に、不動産も、景気が好転すれば値上がりする株もあったことを、すっかり見落としていたんですね」 恐慌は、そういう一般の心理的盲点が拍車をかける場合もありうる——そういう教訓を残した、といえようか——。 (以上、「週刊新潮」1971年1月9日号「『山一』特融を決定するまでの大蔵省作戦本部」より) *** 「社員は悪くございません」で伝説に 日本はそれからも好不況の波に翻弄された。1965年11月から1970年7月のいざなぎ景気は、山一が日銀特融の返済を早々に終えることができた要因となる。 80年代後半からのバブル景気は日本各地で“金満エピソード”を生んだが、崩壊する際の衝撃波もすさまじいものだった。山一は損失をめぐる法令違反などもあり、1997年11月24日、自主廃業の発表に至る。 前回の日銀特融をいざなぎ景気で返済できたように、「景気さえ良くなれば」という期待が損失の放置につながったという指摘もあった。廃業発表の会見では、4カ月前に社長に就任したばかりの野澤正平氏が号泣。「私ら(経営陣)が悪いんです。社員は悪くございません」という有名な言葉を残している。 前代未聞となる二度目の日銀特融は、この会見の前、大蔵大臣の三塚博氏と日銀総裁の松下康雄氏(ともに当時)が明らかにした。その目的は、国内外への影響を最小限にとどめることと顧客の資産保護である。 山一は1998年に自主廃業を断念。1999年6月に東京地方裁判所から破産宣告を受け、2005年に解散した。以上の経緯はまた別のドラマとなる。 デイリー新潮編集部