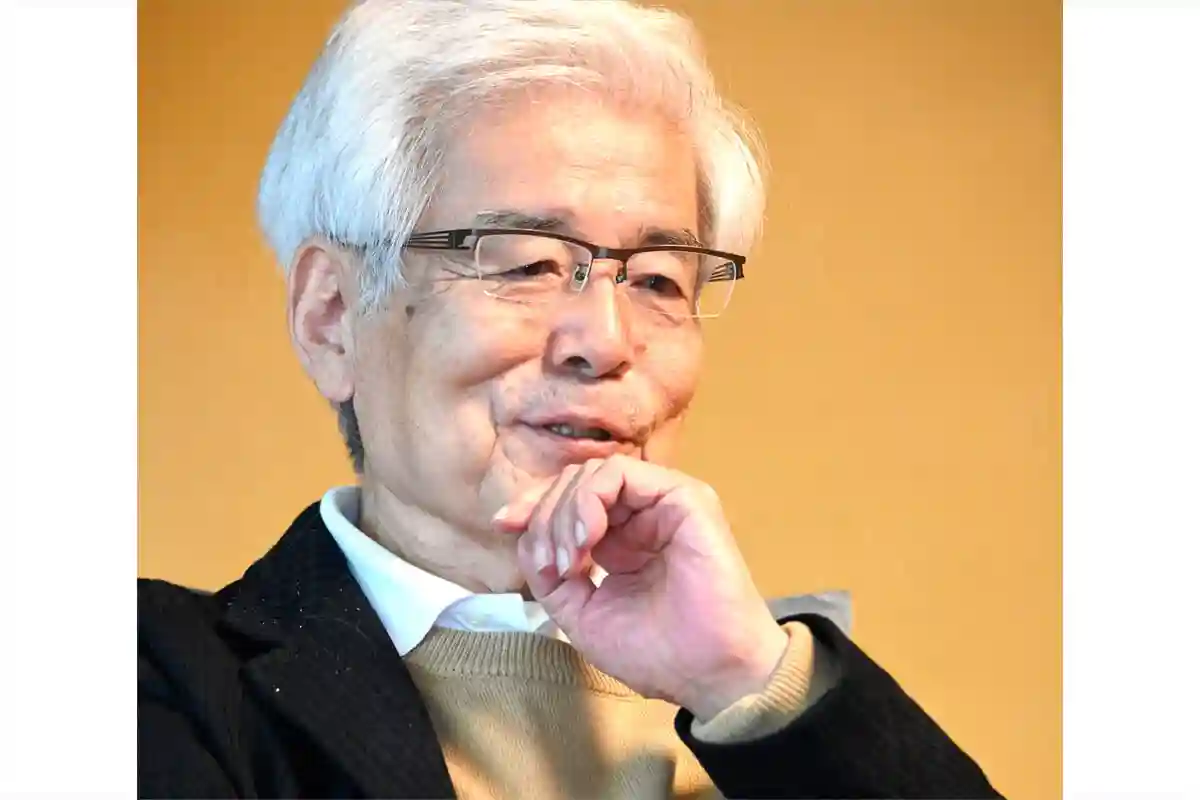

犯罪の動機と行為が結びついていない。そんな事件が増えているように感じる方も多いことだろう。 東京メトロ・東大前駅で切りつけ事件を起こした容疑者は、「教育熱心な親たちに度がすぎると犯罪を犯すと示したかった」と供述しているという。その主張も行為も一般的に理解されないであろうことは言うまでもない。 【写真を見る】養老孟司さんが「子どもに投資を教えるなんて“アホ”」と言うワケ この種の犯罪者は、何らかの病気を抱えている場合もあるだろうが、身勝手な自己アピール、自己顕示欲が動機となっている面もありそうだ。主張を世界に発信するためにSNSではなく犯罪という手段を選んだわけである。 『バカの壁』で知られる解剖学者の養老孟司さんは、新著『人生の壁』の中で、「自分の重みを無理にアピールする人間が極端な行動に走るのではないか」と指摘している。 他人とかかわって生きることの大切さを説く養老孟司さん そのうえで、他人とかかわって生きることの大切さを説く。 養老さんの話を聞いてみよう(以下、『人生の壁』より抜粋・引用) *** 自分とは中身のないトンネルのようなもの ドイツの若い哲学者でトーマス・メッツィンガーという人がいます。彼は著書の中で、自己とはトンネルである、と述べています(『エゴ・トンネル 心の科学と「わたし」という謎』原塑・鹿野祐介訳、岩波書店)。 トンネルというのは壁だけがあるけれども中は空(から)です。空ではないとトンネルとしては使えません。 現代人、とくに若い人は、おそらくトンネルの中身があると、よく考えないで信じ込んでしまっているのではないか (※写真と記事本文は直接関係ありません) 要は、自分なんて空っぽだというのです。面白いのは、この考えが老子と共通している点です。老子は、部屋は中が空でないと使えないと述べています。 現代人、とくに若い人は、おそらくトンネルの中身があると、よく考えないで信じ込んでしまっているのではないか、と思います。その中身のほうを「自分」と呼んで、実体があると思い込んでいる。 その中身が詰まっているほど充実しているという勘ちがいがそこから生まれます。確固とした「個性」があり、それこそが自分の本質だと考えている。でも、実はそうではなくてあるのは壁だけ、確実にあるのは身体のほうです。 仏教もまた、自分なんか無い、ということを昔から教えてきました。「無我(むが)」です。そういう仏教が今は人気が無くなってきているのも理解できます。今の人の考えとはまったく正反対だから受けないのでしょう。 一方で、一神教の世界では、「自分」というものが一貫して存在することを前提としています。最後の審判で、それまでの人生をすべて裁かれるというのはそういうことでしょう。生まれた時から死ぬ時まで一貫した本質的な「自分」があるとしないと、最後に裁かれることを納得できるはずがない。 「お祭りの時に『お前が抜けると、神輿(みこし)を担ぐときに他の人が重くて仕方ないだろう』と言われる。つまり他人と付き合えば、自分の存在には自然と重みを与えられる。」と養老さんは語る (※写真と記事本文は直接関係ありません) しかし、3歳の時の自分と80歳の時の自分が同じはずがない、というのが日本人の普通の感覚ではないでしょうか。 キリスト教やイスラム教はそんなことは考えもしません。本質的な「自分」が存在しているという前提の上に成り立っています。だから無我なんて聞けば、「なんだそれ」と思うでしょう。 生きていくうえで壁にぶつからない人はいない。それをどう乗り越えるか。どう上手にかわすか。「子どもは大人の予備軍ではない」「嫌なことをやってわかることがある」「人の気持ちは論理だけでは変わらない」「居心地の良い場所を見つけることが大切」「生きる意味を過剰に考えすぎてはいけない」——自身の幼年期から今日までを振り返りつつ、誰にとっても厄介な「人生の壁」を越える知恵を正面から語る 『人生の壁』養老孟司 そこで興味深いのが、メッツィンガーです。西洋人である彼は考えに考え抜いたうえで「トンネルだ」という結論に至ったのでしょうが、実はそれは仏教がずっと言ってきたことでした。一貫した自分なんてない、という考えはもともと日本では比較的すんなり受け止められてきたはずなのです。一方で、そういう考え方は、一神教の側から見ればいい加減に映ることでしょう。 でも、「最後に神の前に出るのは誰だよ」という質問に彼らはどう答えるのでしょうか。仮にそういうことになった時に、神の前に立つのは何歳の時のあなたなのか。 重みを持とうという勘違い 日本人が共有できていた前提が消えていき、自分はトンネルや壁ではなくて中身が詰まった存在であるという考えが主流になっていくことを、戦後の日本人は進歩だと考えてきたわけです。意識が進んだ、高くなったと。 しかし、結果として空っぽの人間が自分の存在を際立たせようとすると、極端な行動に走ることにもつながりやすいのではないでしょうか。京都アニメーション放火殺人事件からはそういうものを感じます。自分の作品が盗まれたという妄想を膨らませた男が、逆恨みをした末に放火して、30人以上の方が亡くなりました。 あの被告は一心に自分の存在を主張していたように見えます。自分はここにちゃんと存在していて、やろうと思えばこんなに大きなことができるのだ、と。 自分の重みを必死にアピールしているのです。前提には、自分には何らかの重みがあるはずだ、あるべきだという考えがあるのでしょう。 人との付き合いがなくなると、日常で「あんたがそこにいると、俺が通れないんだよ」と言われることがなくなります。そんな経験があれば、自分の存在が他人にどのように影響を与えるかも自然とわかるはずです。普通の日常生活を共同体の中で送れていれば、極端な形で自分の存在を示そうなどとはならないかもしれません。 他人と接点を持つのは煩(わずら)わしいことですが、そのおかげで自然と自分の重みを感じることができるのです。お祭りの時に「お前が抜けると、神輿(みこし)を担ぐときに他の人が重くて仕方ないだろう」と言われる。 つまり他人と付き合えば、自分の存在には自然と重みを与えられる。しかし他人との関係が希薄になればなるほど、自分で勝手に重みを作りたがってしまう。その極端な例が、あの被告だったのではないでしょうか。 頼まれることが重みになる 日常で感じられる自分の重みは一つ一つは大したものではないでしょう。しかし、そういうことの積み重ねが実は生きていくうえでは大きな助けになるのです。 私はこの年になっても、人から頼まれて自分ができることはなるべくやるようにしています。それがなければ家で毎日ボーッとしていたでしょう。 多くの場合、頼み事や相談の類は煩わしいものです。でも、それは周りが自分に対して重みを持たせてくれているのだとも言える。また、煩わしく感じるのは実は往々にして、自分の体力の問題です。体力があれば、大抵のことは対応できる。 だから若いうちは煩わしいことに嫌というほどかかわっていいのです。恋愛や結婚、子育ても煩わしいに決まっています。でも若いうちは体力があるから向き合える。 さらに言えば、生きているうえでやることは、煩わしいことばかりです。それをどう考えるかで随分人生は変わってきます。 養老孟司(ようろうたけし) 1937(昭和12)年、神奈川県鎌倉市生まれ。解剖学者。東京大学医学部卒。東京大学名誉教授。89年『からだの見方』でサントリー学芸賞受賞。2003年の『バカの壁』は460万部を超えるベストセラーとなった。ほか著書に『唯脳論』『ヒトの壁』など多数。 デイリー新潮編集部