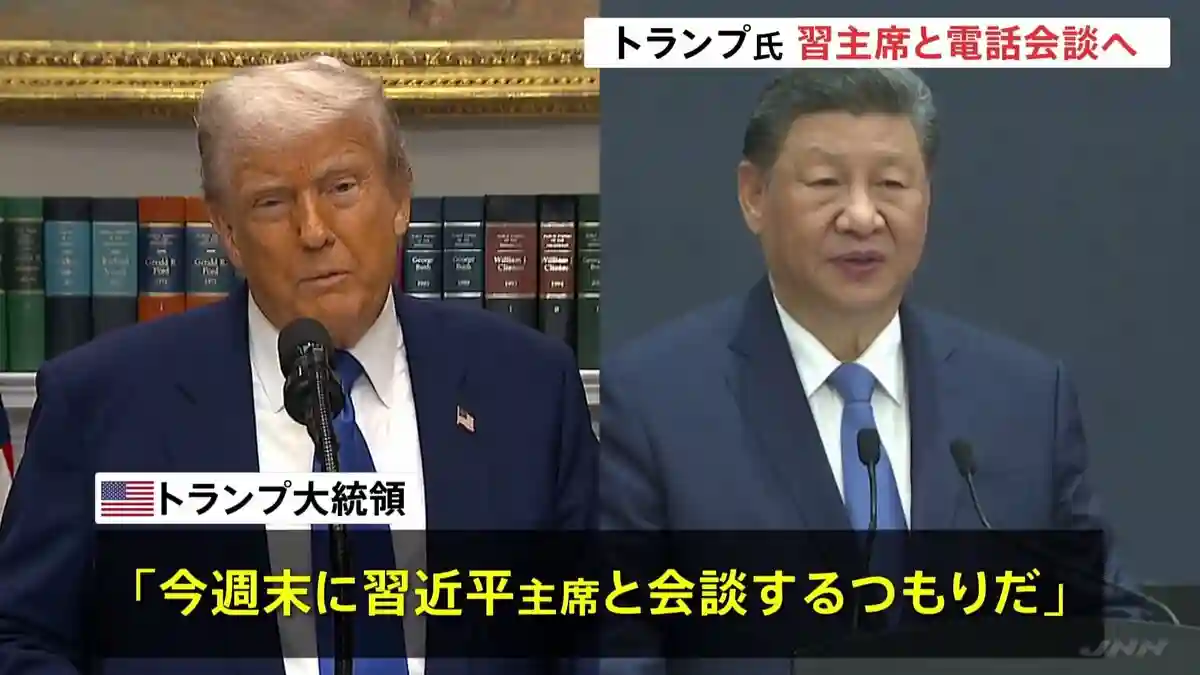

「 マー・ア・ラーゴ合意」とは、80年代の「プラザ合意」の現代版だ。安全保障問題と絡めてこれを要求された場合、日本はどう対処すべきか? トランプ政策の基本的方向を示す重要な協定 「 マー・ア・ラーゴ合意」(あるいは、マール・ア・ラーゴ合意)という奇妙な言葉が、世界の金融関係者の間で話題になっている。これは、トランプ政権の経済政策の基本的な方向を示すものと考えられている。 具体的には、トランプ政権の経済諮問委員会(CEA)委員長であるスティーブン・ミラン氏が2024年11月に作成した報告書『防衛問題と絡めて円高を求められた場合』で提案されている国際協定のことだ(なお、「マー・ア・ラーゴ:Mar-a-Lagoとは、フロリダ州パームビーチにある歴史建造物で、トランプ大統領の別荘)。 ミラン氏の構想が、トランプ政権の実際の政策にどの程度影響しているのかは、分からない。完全にミラン構想には沿っていないと思えるところもある。しかし、CEA委員長が提案していることなので、無視するわけにはいかない。 もしミラン構想のとおりに実施されれば、日本には甚大な影響が及ぶ。これは一体どんなプランなのか? ドル高の是正と製造業の復活を目的とする ミラン氏の報告書 A User’s Guide to Restructuring the Global Trading Systemの全文は、Hudson Bay Capitalの公式ウェブサイトで公開されている。 ミラン氏の基本的な認識は、米ドルの過度な強さが、米国の輸出競争力を低下させ、製造業の衰退を招いているということだ。 ドルは、世界の基軸通貨としての役割を求められている。そのため、外国政府や中央銀行は、米国債を大量に保有する。その結果、ドル高がもたらされる。そして、アメリカは慢性的な貿易赤字を抱えるというのだ。 この状態を是正するためにミラン氏が提案するのが、1985年のプラザ合意を参考にした「マー・ア・ラーゴ合意」だ。 これは、米国と主要貿易相手国が協調してドルの価値を引き下げ、米国の輸出競争力を回復させることを目的とする。これにより、米国の貿易赤字を是正し、国内製造業を再活性化させることを目的としている。 具体的には、日本や欧州連合、中国などに対し、通貨の切り上げを求める。そして、合意に向かっての交渉を有利に進めるために、つぎのような方策を用いる。 1) 関税の戦略的活用 ミラン氏は、関税を単なる保護貿易のための手段としてではなく、「マー・ア・ラーゴ合意」交渉のテコとして活用することを提案している。 具体的には、関税を段階的に引き上げることで、貿易相手国に対して通貨の切り上げや米国内への投資を促す。 2)米国債の長期化 さらに、外国の債権者が保有する米国債の償還期限を延ばし、「超長期債」への転換を促す方針が提案されている。これにより、アメリカ側での短期的な資金繰りリスクを軽減し、財政安定性を高めることを意図している。 これは、外国がアメリカに対して有する金融的な影響力を抑制し、経済安全保障を強化する手段の一つとされている。 3) 通貨政策と安全保障の連携 さらに、ミラン氏は、経済政策と安全保障政策を連動させるべきだと提案する。米国が同盟国に安全保障の提供を行う見返りとして、これらの国々に経済的な譲歩(通貨高政策や米国製品の購入増加など)を要求するという構想だ。 合意を求められたら日本はどう対処する? 仮にミラン氏が描くような方法で関税交渉を進められると、日本は対処が難しい。とくに、防衛問題と絡めて円高を求められた場合に、日本としては対抗策がない。そして、急激な円高がもたらされれば、日本経済は大混乱に陥るだろう。 ただし、これまでの日米関税交渉を見ていると、アメリカ側では通貨問題は議題にしないとしている。 これを見る限り、ミラン路線は、アメリカの関税交渉に完全には反映されていないと考えることができる。トランプ政権内の権力抗争がどうなっているのか、外からは伺い知ることができないが、ベンセント財務長官に代表される穏健派が主導権を握っており、ミラン氏のような強硬路派は抑えられているような印象を受ける。 ただし、このような状態が今後も続くかどうかはわからない。したがって、日本としては、マール・ア・ラーゴ合意を求められたら、どう対処するかを、あらかじめ準備しておく必要がある。そのためにまず必要なのは、マール・ア・ラーゴ合意が手本としているプラザ合意がどのような結果をもたらしたかに関する正確な評価だ。 プラザ合意でアメリカは衰退、日本はバブル 1980年代初頭、アメリカは巨額の貿易赤字に直面していた。とくに、日本と西ドイツに対する赤字が大きかった。これを背景に、85年9月に「プラザ合意」がなされた。これは、アメリカ、イギリス、フランス、西ドイツ、日本の5カ国が参加した国際的な合意で、為替相場の安定を目的としていた。この合意により、他の通貨に対してドルの価値を下げることが決定された。 為替レートは、85年5月に1ドル=251円だったものが、86年2月には184円と、急激に円高になった。 しかし、これによってアメリカが復活したかと言えば、全く逆で、プラザ合意後のアメリカは、経済力を失い衰退した。アメリカはその後、IT革命という全く新しい方向を切り開き、それによって経済を復活させたのだ。アメリカ経済を復活させたのは、製造業の復活ではなく、情報産業を中心とした新しい産業だった。 一方日本は、円高による輸出産業への影響を軽減するため、日本銀行が過度な金融緩和政策を行なった。その結果、不動産に対する投機が発生し、バブル経済がもたらされた。そして、それが破綻して金融危機がもたらされた。 結局のところ、プラザ合意は、世界経済が抱えている問題を何ら解決するものではなかった。むしろ、状況を悪化させたのである。 こうした経験がありながら、ドル安による製造業の復活を求めるのは、アナクロニズム以外の何物でもない。 生産性向上の視点が欠如 プラザ合意の当時と現在では、世界経済の構造が全く異なる。1985年には先進諸国が足並みを備えることができたが、現在の世界で、中国がマール・ア・ラーゴ合意に協力するとは到底思えない。そして、中国の協力なしには、ドル安を実現することは不可能だろう。 また、この構想では、米国の安全保障の提供と引き換えに、同盟国に経済的な譲歩を求める戦略が提案されている。しかし、安全保障と経済政策を結びつけることは、同盟国との信頼関係を損なう可能性がある。特に、NATO加盟国に対する防衛義務の履行を経済的な交渉材料とすることは、国際的な批判を招くだろう。 また、関税の引き上げやドル安政策は、短期的には米国の輸出競争力を高める可能性があるかもしれないが、同時に輸入物価の上昇を招き、インフレ圧力を高めるリスクがある。また、ドルの信認が低下すれば、米国債の利回りが上昇し、財政負担が増大する可能性もある。 この構想の最大の問題は、関税や通貨政策に依存する半面で、研究開発や、人的能力の向上などによって生産性を向上させ、持続可能な経済成長を実現するという視点を欠いていることだ。 【トランプ関税】真の狙いは中国の「排外的保護主義」「為替操作」の是正だ! 日本は協調して「中国版・プラザ合意」を…だが石破政権では…