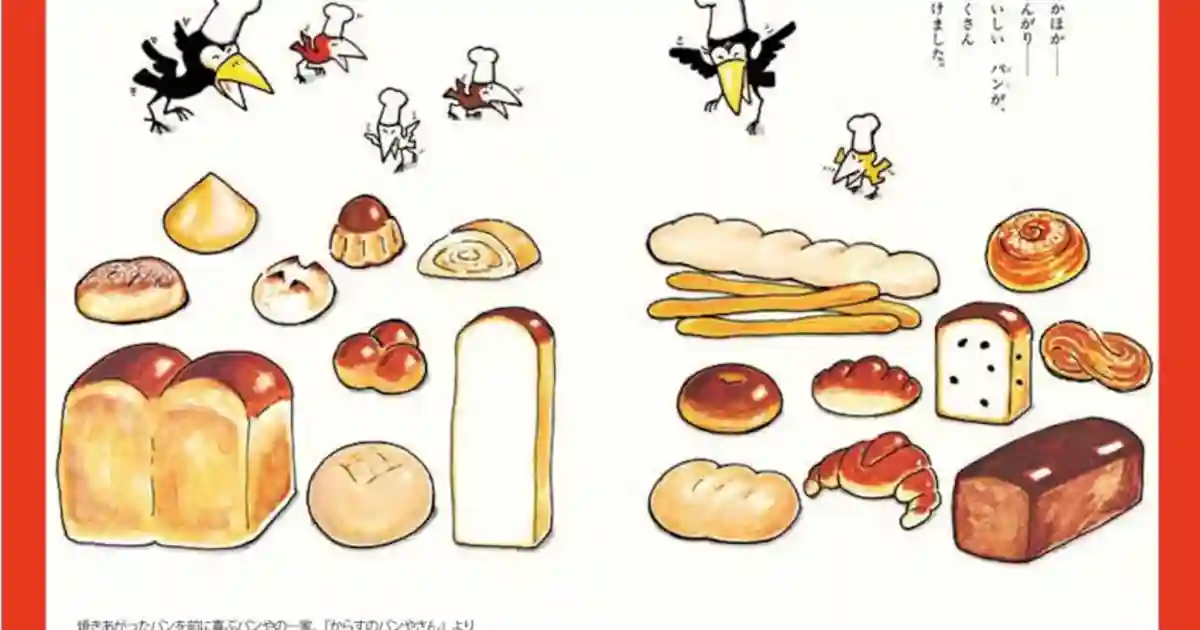

1年を超える聞き書きによって完成した自伝的作品 『からすのパンやさん』『だるまちゃんとてんぐちゃん』『どろぼうがっこう』など代表作は挙げればきりがなく、また、『かわ』『海』『宇宙』などの科学絵本も多く手がけた国民的絵本作家のかこさとしさん。 2018年5月2日に鬼籍に入られたかこさんの7度目の命日を偲び、生誕100周年の記念記事第3弾として、自伝的作品 『未来のだるまちゃんへ』(かこさとし著 / 文藝春秋、2016年より文春文庫に) から、敗戦で大きく変化したかこさんの人生観や、子どもたちへの目線の置き方などをお伝えする。 第1弾「『僕は死に残りです』1千万人に読まれる絵本作家かこさとしが生涯をかけて子どもたちに伝えたかったこと」では、2014年に本書を手掛けた担当編集者の鳥嶋七実さんのインタビューを紹介している。 鳥嶋さんは、「震災以降、寄る辺なさを感じて何か羅針盤となるものを欲していたなかで、大人ではあるけれども大人のロジックではなく、別のところに根差した人の言葉を聞きたい」と考えていた時に、かこさんの「僕は死に残りです。昭和20年以降、僕のようにならないように、あとは子どもさんたちのお手伝いをしようと思ったのです」というインタビューを読み、本書の出版を考えたという。かこさんの聞き書きは1年以上にも及んだという(取材・構成はフリーライター 瀧晴巳さんも)。 学校いちのワルだった少年が… 続く第2弾「『からすのパンやさん』『だるまちゃん』など1千万人に読まれる絵本作家の自信作に足りなかったもの」では、大学を卒業して、会社員としてモーレツに働きながら、セツルメント(労働者街や労働者が多く住む地域に定住して、住民と共生しながら、医療・教育・保育・授産などの地域の福祉をはかる社会事業)の活動に参加していたかこさんが、夜を徹して描いた自信作の紙芝居が、子どもたちに見向きもされなかったことをきっかけに、大きな気づきを得た話を抜粋掲載でご紹介した。 そして第3弾では、学校いちのワルだった少年が、声掛けひとつで、人が変わったように小さな子どもの面倒を見るようになったエピソードから、かこさんの子どもへの接し方を本書より抜粋でお送りする。 ワルで高名、その子がくると子ども会も勉強会もガタガタになると警戒していた少年に、かこさんは何と話し掛けたのか。 子どもの憧れだった「幻燈」 セツルメントは「来たい子は遊びに来なさい」というだけで、月謝をとるわけでも、制約があるわけでもありません。中には、親から「あんなところに行くんじゃないよ」と言われながら、来ている子もいました。 子どもたちに「なんで来るんだ?」って聞いても「なんか……面白そうだから」としか言いません。子どもというのは言葉の持ち合わせがそれほどあるわけではありませんから、きれいに説明しろと言っても、難しいんですね。じゃあ、何も考えていないのかと言えば、決してそんなことはない。言葉じゃうまく言えないだけで、胸の中にいろんな思いを抱えているものです。 もちろんセツルメントでは紙芝居以外にも、さまざまな行事をやりましたから、それ目当ての子もいたでしょう。 とりわけ人気があったのは運動会で、500人くらいは来たでしょうか。町じゅうの子どもたちが押し寄せてきたのかと思うほどで、熱気の塊にてんやわんやだったのを覚えています。 それからもうひとつ、一大イベントがあって、それは夏休みなどにやる幻燈でした。まだテレビのない時代でしたから、フィルムに原画を写し、彩色して映写する幻燈は、あの頃の子どもたちの憧れでした。 自分は見ないでそのまま玄関に 僕がその幻燈を映す幕の準備をしていたら、ワルで高名 (!?)なケンちゃんという子が一番乗りで、のぞきにきました。 六年生のケンちゃんは、学校一のワルだと校長先生から注意をうけた噂のある子だったので、その子がくると子ども会も勉強会もガタガタになるとセツラーたちが警戒をしていたのです。 僕は千載一遇のチャンスだと思って、ケンちゃんがそばに来た時に、わざとパッと手を放して「あ、しまった。ケンちゃん、すまないけど、幕のそっち側を引っ張ってくれない?」と頼んでみたのです。すると、 「いいよ」 文句も言わずやってくれました。 「ありがとう。助かったよ。もうちょっとすると、みんなが来ると思うんだけど、玄関でわーっと一斉に靴を脱ぐから、いつもぐちゃぐちゃになるんだよ。ケンちゃん、悪いけど、玄関で靴をきちんと脱ぐように見張っててくれない?」 「いいよ。わかった。まかしとけ」 幻燈を観ようと張り切ってやって来た小さい子どもたちは、玄関に学校一腕力が強いケンちゃんが待ち構えているのを見て、シーンとなりました。 いつもならそこらじゅうに脱ぎ散らかす靴も、ケンちゃんに「ちゃんとしろ」と言われて、きちんと揃えたりして、いつになく行儀がいいんです。大人に言われても、たぶんこうはいかなかったと思います。 映写が始まっても、ケンちゃんは、自分は観ないでそのまま玄関でじっと見張りを続けてくれました。そして、それが自分の役割だと思ったんでしょうか。翌日から学校が終わるとセツルに常駐して、ほかの子どもたちの面倒をみるようになったのです。 子どもというのは、そんなふうにふとしたきっかけで、自分の居場所やしたいことを見つけていくものです。 最初は何をしたいのかもわからないから、そのエネルギーが悪い方に噴出することもあれば、いい方に転ぶこともあるでしょうが、それまでじっと大人がやることをよく観察していて、気に入れば、自分から積極的な行動をしてゆく生物なのだと思います。 詩で「次号に続く」 ある時、学生たちがガリ版でビラ作りなんかをやってるのを見た子どもたちが「自分たちにもガリ版を使わせてくれ」と言い出しました。 ガリ版なんて、若い方はご存じないかも知れませんね。 ロウを引いた紙を鉄筆でガリガリかき削って、印刷用の原版をつくってインクをローラーで転がして印刷するので「ガリ版」と言うのですが、コピーがまだ普及していなかった頃には一般的だった印刷方法でした。 子どもたちに使い方を教えて予備のガリ版を与えたら、自分たちで『こども新聞』というのを発行し始めました。 この時も、子どもたちが自分の好きにやればいいと思って、細かいことは言わなかったのですが、最初にひとつだけ「新聞っていうのはニュースを載せなきゃいけない。だから世界のニュースをひとつ、川崎のニュースをひとつ、それから古市場というこの町のニュースをひとつ、全部で三つニュースを書いたら、ほかは何を書いてもいいんだよ」と言ったのです。 完成した第一号を見ると、ちょうどビキニ島で水爆実験があった頃で、新聞の記事からとったんでしょう。島の地図を描いて「水爆実験をやったところ」なんて書いてあって、赤道のつもりなのか、線が一本引いてある。その他、古市場の出来ごと、あとは漫画とか勝手な悪口歌なんかが書いてありました。 一見、とりとめがないようですが、彼らは「子どもの生活で何が面白いと思っているのか」「何をみんなに伝えたいと思っているのか」を、自分で選択して書いていたのです。詩を書くにしても、書いてるうちに紙面からはみだしてしまったのでしょう。書ききれずに「次号に続く」で終わっていたりする。 詩で「次号に続く」は初めて見ました。 詩で「次号に続く」っていうのは、いいなあ。 自由で、はちゃめちゃで、読んでるこっちまで愉快な気持ちがして、自分から面白がって何かをやってる時の子どもたちのエネルギーっていうのは、大人が「ああしろ」「こうしろ」と設定したハードルなんて、軽く飛び越えてしまうものなんだと感激しました。 「これは宝だ」と思って、僕は全部とっておいたくらいです。 成長とは、自発的に花開くこと またある時には、とにかく子どもたちと遊ばなきゃと、何も材料がなかったので古新聞を持って行って、人数分に破いて配ったことがありました。 「この中に数字があるのを見つけて、多い人が勝ちだぞ、さあ、用意ドン!」 そんなたわいのない遊びでも、子どもたちはワッと飛びつきました。 配られた紙きれに目を凝らして「ちっともないや」とがっかりする子もいれば、ろくに見もしないで「いっぱいある。僕が一番!」とはしゃぐ子もいて「なんだ?」って聞くとラジオの番組欄。テレビがまだない頃ですから、番組欄と言っても、ラジオなんです。 そうしたら「自分の方がもっと多い」という子がいて「そっちはなんだ?」ってのぞくと、株式欄でした。 株式欄には細かい数字がびっしり並んでいますから「なるほど。株式か。これが一番だな」って褒めたら、今度は「株式って、 なんだ?」と聞かれました。 「お前のお父ちゃんはどこに行ってるんだ?」 「日立造船」 「日立造船っていうのはこれだ」 造船のところを見ると「日立造船 百何十円」って書いてあって「お前のお父ちゃんはここに勤めてるんだから、これを毎日調べてみろ」と言ったら、その子も自分のお父ちゃんのことだから一生懸命になって、グラフなんて書けと言った覚えはないのに、ちゃんと株屋みたいにグラフまで書くようになって、そのままずっと続けていました。 どちらかと言えば、学校の勉強はあまり熱心じゃない子でも「これだ!」と思うものを見つけさえすれば、そういうことが起きるわけです。 そんな例はいくらでもありました。 自分で探求し伸びてゆく 川崎のセツルメントの近くには競馬の練習場があって、土手に遊びにいくと競走馬が走っているのが見えました。 そうすると競馬に興味を持ち出す子もいて、僕もあまりよくは知らないのですが、聞かれるまま「競馬っていうのは速さを競うわけだけど、馬は生き物だから。雨の日の翌日に強い馬とか、カンカン照りの日に強い馬とかいろいろいるんだよ」と説明してやると、そのあと自分で調べたんでしょうね。 次に練習場を見に行った時には「アイツはおも馬場の方がいいんだよ」と「おも馬場」なんて専門用語を使い出して、こっちがびっくりさせられるというわけです。 要するに、子どもたちも自分たちが生きている世界の姿、実体を知りたがっているのです。 どういう仕組みで動いているのか、成り立っているのかを知りたいと思っている。 でもその糸口が見つけられずにいるわけです。 みんながみんな、株式や競馬に関心を持つわけではありませんから、本人に興味がない時に、大人がちぎれるまで手をひっぱったってどうしようもない。 でも、試しに「昆虫が好き」という子どもさんがいたら、聞いてみるといいでしょう。「昆虫全般が好き」という子はまずいないと思いますよ。「バッタが好き」とか 「セミが好き」とか昆虫好きのきっかけになった何かがきっとあるはずで、それについてはピンポイントで大人顔負けに詳しかったりするものです。中には「ダンゴ虫が好き」という子もいました。 「なんで、好きなの?」と聞けば、そこにはきっとその子だけの物語が浮かび上がってくるはずです。 子どもにはそういう秘めた力があって、糸口さえパッとつかまえたら、あとは自分自身の力で伸ばしていく、 自分で探求し伸びてゆくことが出来るのだと思います。 大人は叱咤激励より「気づかせてあげること」 自分から興味を抱いたものを調べて、どんどん深めていく時の充実感というのは、その子の生きる喜びにもつながっているのでしょう。子どもの顔が急にいきいきと輝き出すのがわかります。 そういうのを目の当たりにするたびに、僕は「お、いいぞ。いい線いってきたぞ」と嬉しくなりました。 子どもという生き物は、それぞれに自分でも気づかない鉱脈を秘めているのです。それに気づかせてやれば、そこから一気に花開いていく力を持っているものです。 今は学校の先生方も忙しくてそれどころではないのかも知れませんが、本当は生徒さんたちがひとりひとり、どんなものが好きで何に関心を抱いているのか、その生態を見極めて、先達としてうまいこと導いてあげられないものか。 型にハマった目標を掲げてお尻をひっぱたくだけでは、才能があっても埋もれたままになってしまっている気がするのです。 「君が持っている、ものすごい鉱脈はそれだよ」 そう気づかせてやることさえ出来れば、子どもは、大人が叱咤激励なんかしなくたって、自分からぐんぐん成長していけるのだと、僕は、川崎の子どもたちを目の当たりにして得た経験から、そう確信するようになりました。 【生誕100周年記念記事その1】「僕は死に残りです」1千万人に読まれる絵本作家かこさとしが生涯をかけて子どもたちに伝えたかったこと