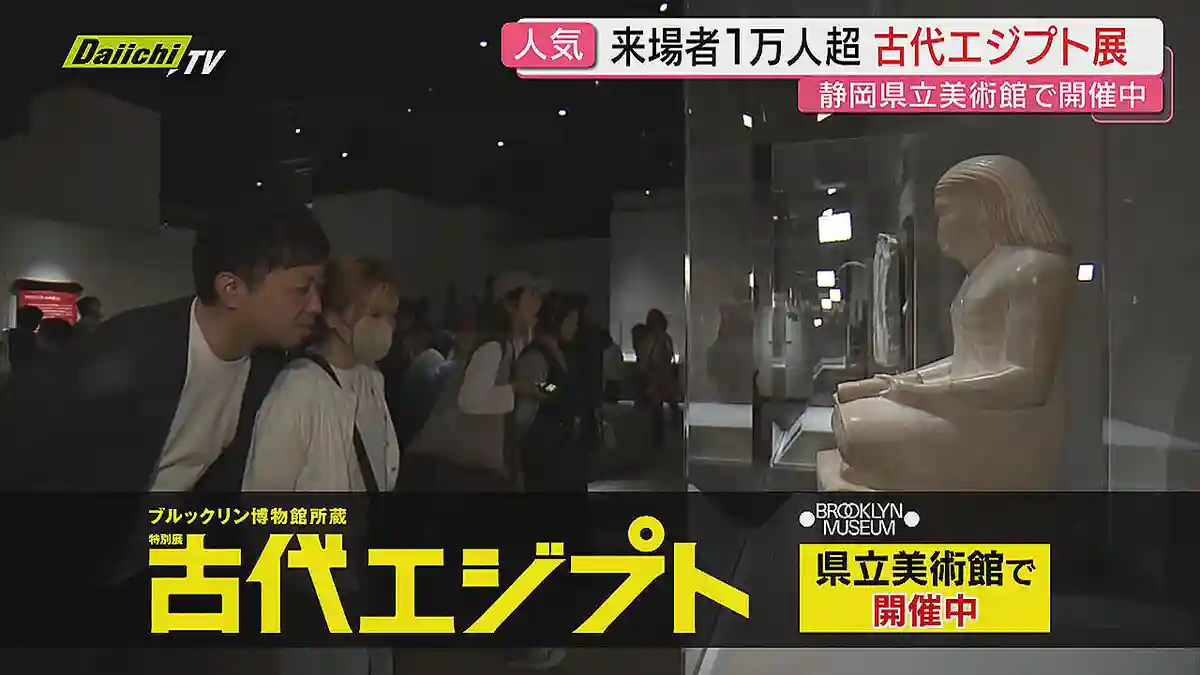

県立美術館で開催中の「特別展 古代エジプト」は、来場者が早くも1万人を突破するなど人気を集めています。日本初公開の貴重なコレクションが見られるこの展示会の魅力を専門家に解説してもらいました。 静岡県立美術館で開催中の「ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト」。アメリカ有数の規模と歴史を誇るブルックリン博物館の膨大なエジプトコレクションの中から選りすぐられた、およそ150点が展示されています。4月19日に開幕して以来、来場者はすでに1万人を超えていて注目の高さがうかがえます。 この企画展を監修したのは、名古屋大学の河江肖剰(かわえゆきのり)教授。Youtubeチャンネルの登録者が31万人を超える、人気のエジプト考古学者です。 (エジプト考古学者 河江肖剰 名大教授) 『150点もの様々な装飾品とかミイラ、石碑こういったものが日本に来て、そのうち何と100点位が初公開ということになっています。』 では、河江教授に解説してもらいながら、注目のポイントを見ていきましょう。 展示は3つのステージで構成され、ファーストステージは、“古代エジプト人の謎を解け!” 3000年もの間、栄華を誇った古代エジプト文明。当時の人々はどのように暮らしていたのか?貴重な彫刻や道具で驚きの文化が解き明かされます。 (河江教授)『こちらの作品は、かの有名なツタンカーメン王が子どもの頃に生活していた王宮のレリーフです。見てもらうと、真ん中のところなんかには大きな何か運んでいる。これ魚みたいに見えるんですけど、これワイン壺で、ワイン壺を王宮に運んでいるシーン。実際にツタンカーメンのお墓からは、30個ぐらいのワイン壺なんかも見つかっていたりします。』 セカンドステージは、“ファラオの実像を解明せよ!” 歴代の王にまつわる大変貴重な品々が展示されています。 (河江教授)『こちらが、今回私の一押しの作品ではあるんですけど、恐らく大ピラミッドを作ったクフ王の頭部の像ではないかと言われています。クフ王の像というのは本当に見つかっていないんですけど、もしこれがクフ王であれば最大の物ということで…』 ファイナルステージは“死後の世界の門をたたけ!” ミイラと共に眠っていた副葬品の意味は?そしてミイラに託されたメッセージとは? (河江教授)『何か可愛らしい作品ですよね。古代エジプトにおいて、カバというのは豊穣の印で、そのためにお墓の中に埋葬副葬品として置かれるんですけど、ただ暴力性もあるため、亡くなった個人を傷つけないように、見て頂くと、足をわざと折って副葬品として置いてる形となります。ここはそれがわかるように、わざわざひっくり返して展示してあるものです。古代エジプトはミイラ文化ということで、例えばツタンカーメンであれば、7センチくらいの切り口の脇腹にあるんですけどそこから内臓をとります。それぞれの臓器というのは、こういった物胃とか肺とか腸とか肝臓というのを別々に入れるんですが、こちらのところはカノプスの容器と呼ばれる内臓入れ、これが今回ブルックリンから来てます。こちらのところは、今から2700年、あるいは2500年位昔のもので、神官であったホルという人の棺になります。中には、今でもミイラが入ってます。古代エジプトでやっぱり凄いのは、こういった棺が色、色彩そのまま残っていると いうところですね。 』 より深く、様々な展示を見たい人のために、タレントの菊池風磨さんがナビゲーターを務める音声ガイドも用意されています。 また、作品をモチーフとしたグッズも多数用意されていて、一部の品は、販売制限がかかるほどの人気ぶりです。 「ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト」は県立美術館で開催中です。 (河江教授)『今回のこの展覧会というのは、3000年間の古代エジプトがわかりやすく入門編として誰にでも楽しめるようになっています。古代エジプトの死生観ファラオの偉業そして一般の生活そういったものを見て頂くことで親しみを持ってエジプトを楽しんで頂ければなと思っております』