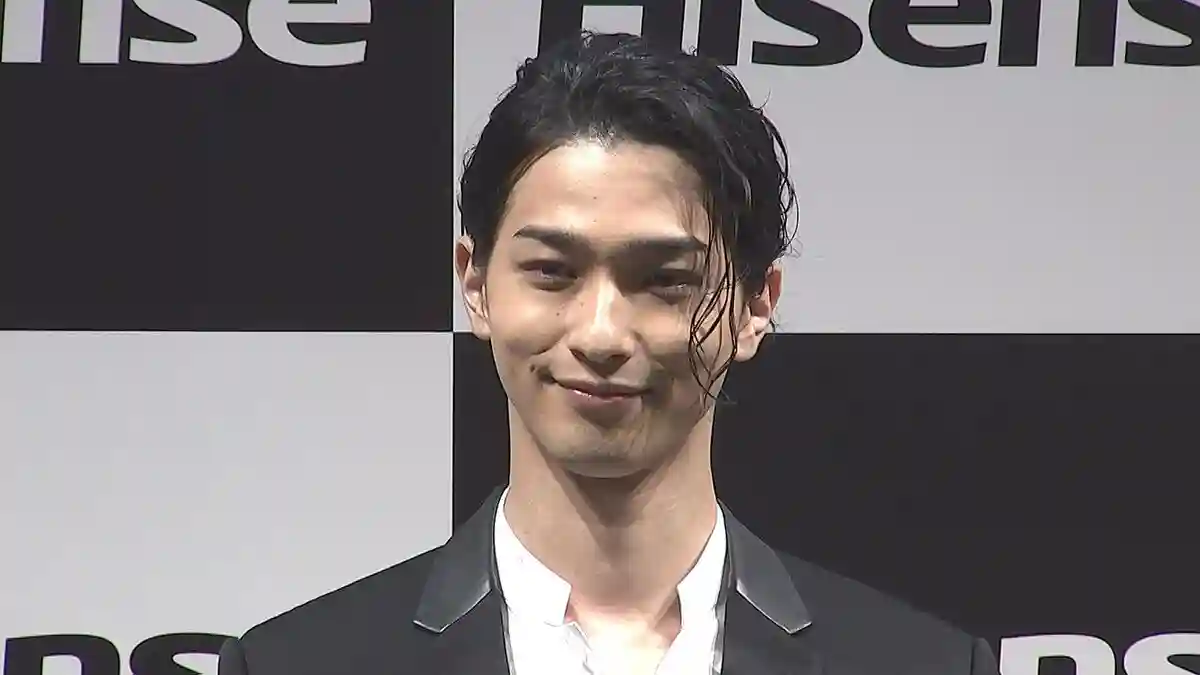

女郎たちを閉じ込めるための場所 吉原とは周知のとおり遊廓だった。それは一言でいえば、「春を売る」女性たちを集めた場所だった。そこを深掘りするのだから、今年のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は大胆かつ異色だが、歴史ドラマとしても近年になく見応えがある。このため当然のように、吉原とそこで働いていた女郎たちに注目が集まっている。 【写真をみる】“生肌”あらわで捨てられて…「何も着てない」衝撃シーンを演じた愛希れいか 吉原は江戸で唯一、幕府に公認されていた遊郭で、文化人たちの交流の場であり、新しい文化の発信地でもあった。だが、それ以前に、女郎たちが命の危険と隣り合わせで働く場所だった。では、女郎たちの暮らしとは、その1日とはどんなものだったのか。小芝風花が演じた花魁「瀬川」が話題になったいま、あらためて確認しておいても損はない。 「瀬川」を演じた小芝風花 まず、吉原はどんな場所だったかだが、東西327メートル、南北245メートルの長方形の町で、周囲には幅2間(約3.6メートル)の「お歯黒どぶ」という堀がめぐり、さらに忍び返しがついた黒板塀で囲まれていた。唯一の出入り口は大門で、その前には左側に町奉行所の与力や同心、岡っ引きが常駐する番所が、右側に吉原から逃げ出す女郎に目を光らせる会所があった。 女郎の出入りを厳重に監視していたのも、女郎には自由意志が認められていなかったからだ。というのも吉原の女郎は基本的に、親の借金の担保だった。表向きは奉公とされているが、事実上、暮らしに困った親が娘を売り渡していた。だから、客が年季証文を高額で買いとって身請けしてくれないかぎり、客をとるようになってから10年は「年季奉公」する必要があった。その間、女郎は原則、堀の外に出ることが許されなかった。つまり、彼女たちを閉じ込めるための堀であり塀だったのだ。 わずかな睡眠時間で1日2食 では、そこでの1日はどんなものだったのか。女郎はだいたい午前10時ごろまでに起きて、1日がはじまった。だが、朝がゆっくりだなどと思ったら大間違いで、午前6時ごろから夜をともにした客を見送り、その後一眠りして起きるのが10時ごろだった。しかも、客と一緒にいるあいだは、客は眠っても女郎は眠ってはいけなかったから、睡眠時間はごく短かった。 正午ごろまでは比較的自由だったが、昼以降は昼見世があるから、ここで身支度をする必要がある。朝風呂に入ったり、髪を整えてもらったりした。この時間に食事もしたが、事実上、朝食は抜きでいきなり昼食である。当時、一般には1日3食が定着していたが、女郎は原則、1日2食に甘んじざるをえなかった。 その後、吉原の営業がはじまり、正午ごろから午後4時ごろまで昼見世だった。ただし昼の客は、参勤交代で江戸に出てきた諸藩の「勤番武士」などかぎられており(彼らは門限があって夜遊びができなかった)、さほど混雑しなかったので、張見世(客を待つ道路に面した格子つきの部屋)に並んだとしても、比較的のんびりすごせることもあったという。 昼見世で客がつかなかった女郎は、仲間と雑談したり、双六や花札をしたり、でなければ客への手紙を書いたり、あるいは毛の処理をしたりした。午後4時ごろに昼見世が終わると、2時間ほどは自由時間だったが、あまり気を抜ける時間ではなかった。 夕食を摂る時間はここしかなかったし、休息をしながら、1日の本番というべき夜見世に向けてしっかり準備をする必要があった。蔦重こと蔦屋重三郎のような貸本屋から本を借りたり、呉服屋や小間物屋の相手をしたりするのもこの時間で、そうしながら午後6時ごろからの夜見世に備えた。 明るくなるまで続いた労働 夜6時ごろ、妓楼(女郎屋)の縁起棚に置かれた鈴が鳴らされると、夜見世がはじまった。芸者や女郎見習の振袖新造が三味線で囃す「清掻」が演奏され、張見世の行灯に火が灯され、一気に遊廓らしい雰囲気になる。夜8時ごろまでに客に呼ばれた女郎は、その後、客との宴会に参加。10時ごろになると気が早い客は床入りを望んだようだ。 実際、吉原の正式な営業時間は夜10時ごろまでだったが、現実には午前0時ごろに鳴る拍子木が「中引け」の合図で、そこで妓楼の表戸が閉められ、以降は客をとらないことになっていた(店によっては1時や2時までやっていたようだが)。そして午前2時ごろに拍子木で「大引け」が合図された。以後は、宴会に興じていた客も女郎もみな床に就いた。 ところで宴会の際には、客は「台の物」と呼ばれる仕出し料理を注文することが多かったが、客が食事をしても女郎が一緒に食べることは、原則認められていなかった(宴会終了後に「台の物」を夜食として食べる機会はあったようだが)。また、ここまで女郎1人が1人の客を相手にすると想定して書いてきたが、吉原には1人が複数の客の相手をする「廻し」という制度があった。妓楼が売り上げを増やすのが目的だが、女郎にとっては大変な肉体的負担であったことはいうまでもない。 いずれにせよ「大引け」後、すなわち午前2時以降こそ、女郎の仕事は本番だった。たとえ客が寝入っても、先述のように女郎は眠れず、朝になって客を見送るまで「労働」が続いたのである。 重労働なのに休日は年に2日だけ まともに寝られる時間がごくわずかで、食事は1日2食。それで特殊な肉体労働を延々と強いられた吉原の女郎。ここまで述べてきたように、相当に過酷な日々を送っていたわけだが、それでも休暇がしっかりとれるならまだいい。だが、現実には、女郎にあたえられた休日は、1年のうちで正月(1月1日)と盆(7月13日)の2日だけだった。 さすがにそれでは体がもたず、女郎たちは休日をつくったが、それには「身揚がり」をする必要があった。これは自分の揚げ代を自分で妓楼に払い、その代わりに休むという制度で、祝儀を弾んでくれる上客がいる売れっ子の花魁ならともかく、一般の女郎には厳しすぎる仕組みだった。 そもそも女郎は借金を払うために日々、体を張って過酷な労働をしているはずだが、その体を休ませるためには、さらに借金を背負うしかない。こうして借金を背負った女郎は、原則10年の年季明けがさらに遠のいた。 だから、足抜けと呼ばれた逃亡を企てる女郎も現れたが、成功例は稀だった。逃亡が発覚すれば見せしめの意味もこめ、衣服を脱がせて両手両足を縛って天井から吊るし、竹棒で殴り続けるといった苛烈な折檻を受けた。その結果、命を落とす事例もあったという。仮に足抜けが成功しても、親などの親族が残りの年季分を肩代わりさせられ、親兄弟が妓楼の下人になることもあったという。 若くして命を落とさざるをえない環境 そのうえ、ほとんどの女郎は性病のリスクにさらされ、実際、罹患率は100%に近かったと見られている。そうでなくても、これだけ不健康な生活をしていれば、免疫力もかなり落ちていたはずだ。 江戸の廓の裏側を実地調査した往年の歴史学者、西山松之助の著書『くるわ』には、「投げ込み寺」として知られた浄閑寺の過去帳よれば、この寺に遺体が運ばれた女郎の享年は平均22・7歳だった、と記されている。むろん、年季明けを迎える女郎も少なくなかったが、それを待たずに命を落とす女郎も無数にいたということである。 こうした状況は蔦重の時代から下って、さらにひどくなったようだ。松平定信の寛政の改革や水野忠邦の天保の改革で綱紀粛正が強いられ、岡場所と呼ばれた非公認の遊里が廃され、女郎らが吉原に送られたうえ、天保の大飢饉で疲弊した農村からも、売られた娘が大量に流入したからだ。 田沼時代には2,000人余りだった吉原の女郎は、天保年間(1830〜44)に4,000人台にまで膨張。環境はさらに劣悪になり、放火が増えた。天保年間をはさんで文化文政時代(1804〜30)から慶応2年(1866)まで、吉原は10回も全焼し、いずれも女郎の付け火とされている。 『べらぼう』で蔦重は、「吉原を女郎たちにとって少しでもいいところに」と主張して頑張っているが、それも虚しく、女郎はつらい日々を送っていたのである。 香原斗志(かはら・とし) 音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』(ともに平凡社新書)。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え!』(アルテスパブリッシング)など。 デイリー新潮編集部