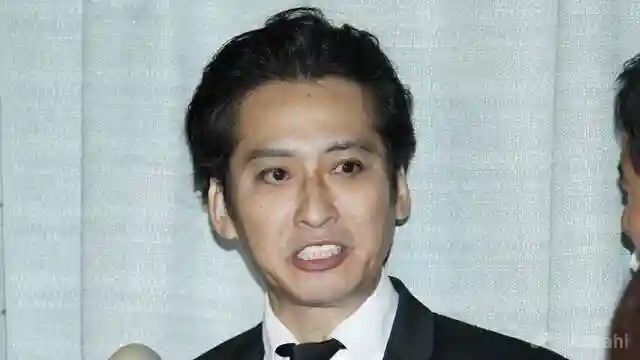

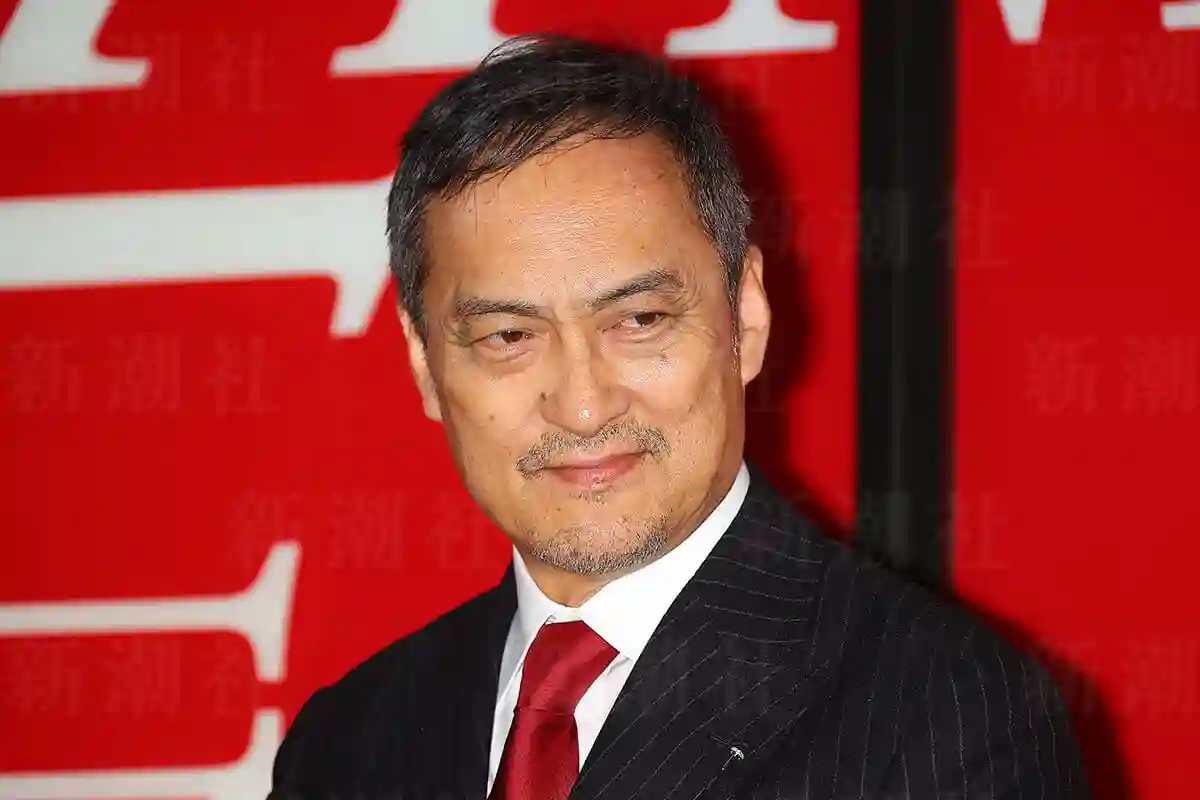

将軍の世継ぎ毒殺の嫌疑をかけられた このところNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で、幕府の老中を務める田沼意次(渡辺謙)の存在感が急速に高まっている。といっても、勢力を伸ばしているのではなく、ピンチに追い込まれているように見える。 【写真をみる】“生肌”あらわで捨てられて…「何も着てない」衝撃シーンを演じた愛希れいか 第15回「死を呼ぶ手袋」(4月13日放送)では、10代将軍徳川家治(眞島秀和)の嫡男で後継に決まっていた家基(奥智哉)が、鷹狩の最中に倒れて急死。意次が毒を盛ったのではないか、という噂でもちきりになった。ドラマでは、家基に親指の爪を噛むクセがあるのを見越して、意次が発注した手袋の指先にだれかが毒が仕込み、それを噛んだ家基が毒殺された、という設定だった。 田沼意次を演じる渡辺謙 だが、老中筆頭、すなわち意次の事実上の上役で、意次とは対立しがちな松平武元(石坂浩二)は、この手袋をいち早く手元に確保しながら、下手人は意次以外のだれかだと判断した。そして、真相解明に向けて意次と共同歩調をとることになったのだが、今度はその武元が毒殺されてしまった。 家基の急死に手袋が関係していることは、意次も平賀源内(安田顕)に依頼した調査を通じてつかんでいたが、続く第16回「さらば源内、見立は蓬莱(ほうらい)」(4月20日放送)では、その源内が投獄され、獄死してしまう。 真相を知っている源内にアヘンのような薬物を吸わせ、酩酊させたところで、黒幕の使者が現れて源内の横にいた男を惨殺し、源内に血がついた刀を握らせる。源内が目を覚ますと、横に血まみれの男が倒れ、自分は血がついた刀を握っていた。源内は家基謀殺の真相を知ったがゆえに消された、という設定だった。 しかも、源内が家基の死の真相を知ったのは、意次が調査を依頼したからだった。また、源内は蔦重こと蔦屋重三郎(横浜流星)の依頼で、「死を呼ぶ手袋」の物語を書きはじめていたが、それは、手袋を使った謀殺を試みた外道に田沼が反撃するという生々しい内容。これでは、次は意次が暗殺の対象になってもおかしくない——。 陰謀の黒幕として描かれた一橋治済との関係 もっとも、このミステリーは脚本家によるフィクションで、家基の死因は不明だし、武元は過労死が疑われ、源内は陰謀云々とは関係なく精神的に追い詰められていた、というのが一般的な見方だ。三つの死が『べらぼう』で臭わされたように、8代将軍吉宗の孫で、息子を家治の養子にすることに成功した一橋治済(生田斗真)の策略による、という証拠はない。 ただし、家基は意次に毒殺されたという噂が蔓延したのはたしかなようで、意次は一定のダメージを受けたと思われる。ところが、結論を先にいえば、それまでも家治の後ろ盾で権勢を誇ってきた意次の全盛期は、むしろこの「危機」のあとで訪れた。一般に、意次が側用人になった明和4年(1767)から失脚する天明6年(1786)8月までのおよそ20年が「田沼時代」と呼ばれる。だが、そのピークは、安永8年(1779)2月に家基が、続いて7月に武元が死んでからだった。 長く老中筆頭として君臨した武元という重しが消えたこともあるが、それ以上の背景として、『べらぼう』では謀略三昧のように描かれている一橋徳川家との縁があった。意次の弟の意誠は長年にわたって一橋家に仕え、宝暦9年(1759)には家老になっている。安永2年(1773)に死去するが、その後は息子の意致が家老職を継いだ。 そして、家基の急死後、意次は一橋家に恩を売ることになる。家基の三回忌法要が済んだ安永10年(1781)2月、家治は将軍の継嗣をあらたに選定する必要に迫られ、それを意次に選ばせた。その際、意次が白羽の矢を立てたのが、一橋治済の嫡男の豊千代だったのである。 この時点で、家治の弟である清水重好には子がなく、田安徳川家の後継になるべき松平定信は、白河藩松平家に養子に出ていた。だから事実上、豊千代しかいなかったとはいえ、意次が豊千代を選ぶ際に、田沼家と一橋家の関係を意識しなかったはずはない。 一橋治済の意に沿ってさらに権勢を増した これは『べらぼう』の筋に即していえば、陰謀の黒幕、すなわち豊千代を次期将軍にしようとする勢力、すなわち一橋治済の利益にかなう行動をしたために、意次および田沼家の勢力が維持され、さらに発展した、ということにもなる。 天明元年(1781)閏5月、正式に家治の継嗣となった豊千代は、江戸城西の丸に入城して、年末には名を家斉とあらためた。すると同時に、一橋家の家老だった意次の甥の意致は次期将軍の御側御用取次見習に抜擢され、翌天明2年4月には見習ではない正式な御側御用取次なった。これは、家斉が将軍になったときに、側近の筆頭になるべき地位に就くことを意味した。 また、意次の嫡男、意知の地位が引き上げられていった。まだ家督すら継いでいないというのに、まず、天明元年12月に奏者番に抜擢された。これは江戸城内において、武家関係の典礼が円滑に進むように努めた役で、大名や旗本が将軍に謁見する際、その名前を読み上げたり、献上品の目録を報告したりした。 奏者番には優秀な若手が抜擢されるのが通例で、多くの場合、そこから寺社奉行、若年寄、大坂城代、京都所司代などを経て、老中へと出世していった。しかも意知の場合、その翌々年の天明3年(1783)11月に、ひとっ飛びに老中に次ぐ要職である若年寄に抜擢されている。そのうえ、父の意次とともに江戸城本丸御殿の中奥、すなわち将軍が起居し、日常の政務を行う場所に入ることが許された。事実上、親子で側用人を務めることになったのである。 将軍家治の死と同時に露骨な手のひら返し しかし、これだけ権勢をふるい、しかも父子で要職を占めるとなると、周囲からは怨嗟の声が湧き上がってくる。享保20年(1735)、父の意行が死去して家督を継いだときには600石にすぎず、もとはといえば意行は、将軍吉宗の出身地である紀州での身分は、足軽に等しかった。それだけに、異例の出世を妬む声も絶えなかった。 そして、天明4年(1784)3月24日、事件は起きる。将軍の身辺警護を務める新番の一人、佐野善左衛門が意知に斬りかかり、周囲にいた者は慌てて逃げてしまったため、さらに斬られ、これが致命傷になったようで、出血多量が原因で2日後に死去する。幕府はこれを、佐野の乱心ということで収めたが、おそらくは政治的なクーデターだろう。のちに老中になった松平定信も、このころ密かに意次を刺殺するべく機会をねらっていたと、のちに書き遺している。 だが、それでも翌天明5年(1785)1月、意次にはさらに1万石が加増され、これで5万7,000石の中堅大名になった。しかし、田沼を支えた将軍家治が天明6年(1786)8月25日に死去すると、2日後には老中職を解かれ、閏10月には2万石および江戸の上屋敷や大坂の蔵屋敷を没収され、その翌年には蟄居を命じられたうえで、残りの所領も召し上げられて、孫の意明に辛うじて奥州下村(福島県福島市)に1万石があたえられ、辛うじて大名としての存続だけは認められた。 やはり一橋治済は、世を渡るという点では意次より一枚上手だったということか。田沼家に目がないとみると、田沼一族をみな切り捨てた。むろん、意致も次期将軍の御側御用御取次を罷免されている。 香原斗志(かはら・とし) 音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』(ともに平凡社新書)。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え!』(アルテスパブリッシング)など。 デイリー新潮編集部