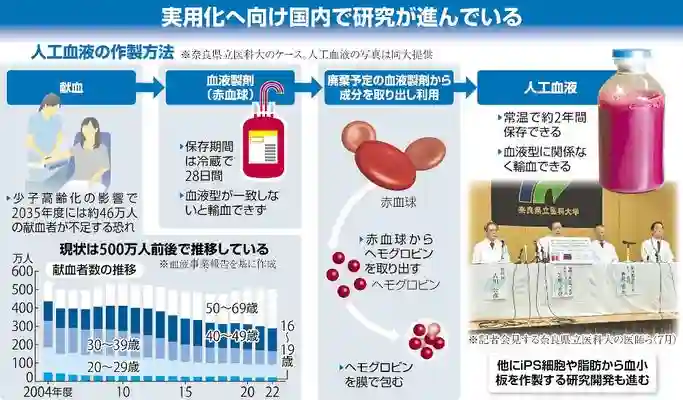

常温で保存でき、どんな血液型の人にでも使える「人工血液」の実用化が見えてきた。 奈良県立医科大学が廃棄予定の血液製剤から作製に成功するなど、国内で成果が出始めている。将来の献血者不足が懸念される中、事故や災害、テロ発生時の緊急輸血、離島医療などの切り札として期待されている。 常温保存可能 30年実用化目標 2008年に米国で制作されたドラマ「トゥルーブラッド」では、日本人科学者が開発した人工血液で人間を襲わなくても生きられるようになった吸血鬼と人間が共存する空想の世界が描かれている。対して現実には、世界で軍事や医療用などの人工血液が半世紀以上研究されてきたが、副作用やコストなどがネックで生産体制を築けていない。 「人類の健康福祉に貢献できるのではないか」。同大の酒井宏水(ひろみ)教授は7月の記者会見で胸を張った。作製したのは、献血された血液をもとに作られた血液製剤のうち、有効期限が過ぎた赤血球から酸素を運ぶヘモグロビンだけを取り出し、これを人工的な膜で包んだものだ。 日本赤十字社によると、献血された血液は、赤血球のほか、血を固めて止血する血小板、様々な役割がある血漿(けっしょう)に分けて製剤化される。保存期間は赤血球が冷蔵で28日、血小板が20〜24度で4日、血漿が冷凍で約1年と限られ、医療機関への供給量は期間内で調整されている。 作製された「人工赤血球」は常温で約2年保存できる。血液型に関係なく投与でき、感染症の恐れがなく、血圧上昇などの副作用も抑えられたという。同大は来春から人に投与する治験を始め、30年の実用化を目指す。 実用化を急ぐ背景には献血者不足への懸念がある。少子高齢化により、日赤の推計(22年公表)では35年度に献血者が約46万人足りなくなるとされる。 影響は特に離島で深刻だ。鹿児島県・奄美大島では、血液製剤が足りない場合、島民らに緊急募集をかけて採血した血をそのまま患者に投与する「生血(なまけつ)輸血」が行われているのが実態だ。 6年前、同島で作業事故に巻き込まれた50代男性は生血輸血を受け、一命を取り留めた。男性の妻は「夫は運がよかった」と振り返る。生血輸血を巡り、国は感染症などの懸念から「特別な事情がない限り行うべきではない」と定めるが、男性が搬送された県立大島病院では18年までの5年間で18人に実施したという。麻酔科の大木浩部長は「目の前の患者を助けるための綱渡りが続いている」と明かす。 事故などの救急救命現場でも迅速な輸血が求められる。だが国の研究班の調査(22年度)によると、医師が同乗するドクターカーを備える130施設のうち現場の輸血体制を整えているのは18施設(14%)のみだ。主に血液製剤の温度管理の難しさが障壁で、全国ドクターカー協議会の横堀将司理事は「人工血液は首都直下地震対策としても重要だ」と早期の実用化を求める。 各国の開発競争は加速しており、米国では22年に全土で血液不足に陥るなどしたことから、米国防高等研究計画局(DARPA)が血液の成分を全て含む製品の開発を目指している。 日本では血液製剤をもとにしない新しいタイプも登場。京都大の江藤浩之教授らはiPS細胞(人工多能性幹細胞)から血小板の作製に成功し、血小板が減って出血しやすくなる病気の患者に19〜21年に臨床研究を行った結果、安全性が確認された。慶応大発ベンチャー「アディポシーズ」(東京)は美容整形などで吸引した脂肪から「人工血小板」を作製、血液製剤として使えるよう開発を進めている。 もはや夢物語ではない人工血液の開発。日本は世界をリードできる可能性を秘める。