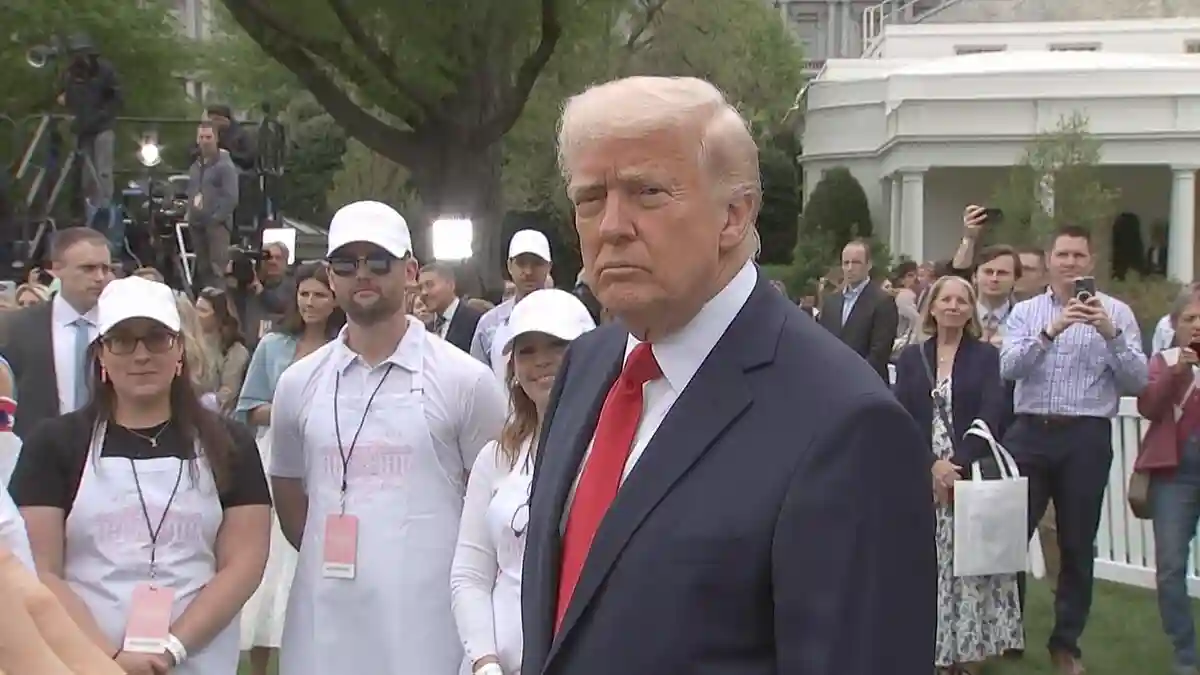

東京都立墨田産院で67年前、出生直後に別の赤ちゃんと取り違えられた都内の男性が、都に生みの親を特定する調査の実施を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。 平井直也裁判長は「出自を知る権利は、個人の尊重を定めた憲法13条が保障する重要な法的利益だ」と述べ、都に調査するよう命じた。原告側によると、新生児の取り違えを巡り、病院側に調査を命じる判決は初めて。(糸魚川千尋) 原告の江蔵智(えぐらさとし)さん(67)は1958年4月10日頃、墨田区の同産院(88年に閉院)で生まれたが、2004年にDNA鑑定で育ての両親と親子関係がないことが判明した。都を相手取って起こした訴訟で、東京高裁が06年、取り違えを認定。「重大な過失で人生を狂わせた」として計2000万円の賠償を都に命じた。 その後、江蔵さんは都に生みの親の調査に協力するよう求めたが、都は「要望に応えられない」と拒否した。このため、21年に調査を求めて再提訴していた。 今回の訴訟で原告側は「憲法や国際条約に基づく『出自を知る権利』があり、都に生みの親の調査を求めることができる」と主張。都側は、出自を知る権利を定めた国内法はないなどとして請求棄却を求めた。 判決はまず、子が生物学上の親とのつながりを構築することは独立した個人として生きるために重要で、「出自の情報を知ることも憲法が保障する法的利益と位置付けられる」と述べた。日本が批准した国際条約を踏まえれば、出自を知る権利は国民に直接保障されているとも言及した。 その上で、産院は生まれた子を両親に確実に引き渡す義務があると指摘。「取り違えという事の重大性に鑑(かんが)みると、都はできうる限りの対応をとるべきだ」と結論付けた。 具体的には、江蔵さんと同時期に墨田区で出生した男性の現住所を調べ、取り違えの発生を伝えて調査への協力を依頼することや、その結果を江蔵さんに報告することなどを命じた。 一方、判決は、調査によって取り違えの事実が判明した相手に精神的な動揺や苦痛が生じる可能性が高く、現在の家族関係に影響を与える危険性も否定できないとした。ただ、「望まなければ協力しないという選択もできる」と述べ、調査の実施は許されると判断した。 判決後、東京都の小池百合子知事は「まだ判決内容の詳細を把握していない。(今後の対応は)中身を精査して考える」と述べた。 1957〜71年に全国で少なくとも32件 厚生労働省やこども家庭庁は新生児の取り違えの件数を調査していないが、法医学者が1973年にまとめた論文では、江蔵さんが生まれた58年を含む57〜71年に、全国で少なくとも32件の取り違えがあったと報告されている。 墨田区の別の病院で53年に生まれた男性が取り違えがあったと訴えた裁判では、東京地裁が2013年に取り違えを認定。順天堂医院(東京)も18年、約50年前に新生児の取り違えが起きた可能性が高いと公表した。 江蔵さんの代理人を務める小川隆太郎弁護士は21日の会見で「今回のケースは氷山の一角だろう。国が調査し、取り違えの被害者に救済の道が開ける制度をつくるべきだ」と強調した。 石井美智子・明治大名誉教授(家族法)の話「国内法に規定がない中で裁判所が『出自を知る権利』を明確に認め、具体的な調査を命じたのは画期的だ。第三者の精子・卵子提供による生殖補助医療など様々な分野で、この権利を保障する法整備を急ぐべきだ」 原告男性「両親の顔が見たい」認められ安堵 「(生みの)両親の顔が見たいという思いを裁判所が認めてくれて感謝したい。都は一日も早く調査してほしい」。判決後に東京都内で記者会見した江蔵さんは、安堵(あんど)の表情で語った。 46歳の時、病院での診察をきっかけにDNA鑑定を行い、取り違えに気づいた。育ててくれた両親の血が流れていないと聞かされ、「言い表せないくらいのショックを受けた」。 一方で実の親に会いたいとの気持ちが日に日に募った。墨田区役所に通って目を通した住民基本台帳を基に、同時期に生まれた男性約70人を尋ね歩いたが、手がかりはなかった。 出生情報が書かれた帳簿の閲覧を区に求めても個人情報は全て黒塗り。取り違えの責任を負うはずの都は「当時のカルテは見つからなかった」と調査に応じなかった。なすすべがなくなり、再提訴に踏み切った。 取り違えの判明から約20年。育ての父は10年前に他界し、母(92)も認知症で会話が難しくなった。母は以前、「産んだ子の顔が見たい」と話していたといい、江蔵さんは「判決の結果を知らせても分からないだろう。都がもっと早く調査してくれていればと思うと、複雑な気持ちだ」と語った。都には控訴しないよう申し入れる方針だという。 ◆出自を知る権利=生まれた子が自らの遺伝上のルーツを知る権利。日本が1994年に批准した子どもの権利条約は「子はできる限りその父母を知る権利を有する」と定めるが、権利を明記した国内法はない。今国会に提出された特定生殖補助医療法案には権利に関する規定が盛り込まれた。