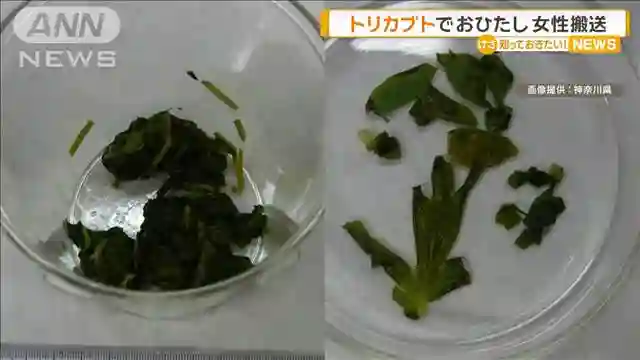

かつてのローマ帝国や地中海沿岸では、バターは北の野蛮人の食べ物として軽蔑されていた。キリスト教徒が断食する際も、乳製品は禁止され、代わりにオリーブオイルを輸入するよう求められたという。 【写真を見る】「バターを食べた罪」をチャラにしてくれる…“カトリック教会が販売したモノ”とは これに憤慨した一人がマルティン・ルターだった。断食ルールへの怒りは政治体制の上層部にまで達し、北ヨーロッパで宗教改革が強く支持された要因になったとも考えられている。 脂肪と人類の一筋縄ではいかない関係を、歴史と科学の両面から描く『脂肪と人類 渇望と嫌悪の歴史』(イェンヌ・ダムベリ著、久山葉子訳、新潮選書)から一部を抜粋、紹介する。 バターを食べるための激しい駆け引きの歴史 *** バターは長きにわたり地中海沿岸で悪評を立てられてきた。そのあたりは牛を飼うには難しい地形で、代わりに羊とヤギの乳をチーズにしていた。 バターなど、北の野蛮人の食べるもの──5世紀のローマ司教シドニウス・アポリナリスも当時ローマ領だったガリアの兵士の習慣に嫌悪感を露わにしている。 “野蛮なドイツ語を聞かされ、悪臭を放つバターを頭に塗ったブルゴーニュ人が酔って歌えばいやが応でも拍手せねばならなかった” 北ヨーロッパに厳しい「断食ルール」 中世には一年の半分以上が断食日だった。復活祭(イースター)前の40日という長い断食期間に加え、毎週水曜日、金曜日そして土曜日、あとは聖なる祝日の前夜も断食をすることになっていた。断食中は肉、乳製品、卵が禁止されていた一方で、魚と植物油は許されていた。 中世には一年の半分以上が断食日で、断食中は肉、乳製品、卵が禁止されていた そのルールを策定した地中海沿岸諸国ではそれでよかったが、北欧ではその食品制限が非常に困難だった。油はオリーブオイルを輸入するよう指示されていたが、高価なうえに質が悪かった。 この断食ルールに対して激しい反発が起き、それが政治体制の上層部にまで達して、北ヨーロッパで宗教改革が強く支持された要因になったとも考えられている。歴史家ブリジット・アン・ヘニッシュも著書『断食とごちそう:中世社会の食』の中で、1520年にマルティン・ルターが記述した内容を引用している。 “ローマは自分たちが靴に塗ることもしないような劣悪な油を食べろと強要してくる。(中略)おまけにバターを食べることは嘘、冒涜、淫行よりも大きな罪だと言う” 大聖堂を建設した「バター符」 バターを食べるために激しい駆け引きが続いた。15世紀にカトリック教会が免罪符という新商品を投入し、16世紀にはそれがビジネスとして成長を遂げた。 脂肪は命そのものだ。私たちの祖先は肉よりも、脂肪たっぷりの骨髄や脳、内臓を求めて狩りをした。それが忌避すべき栄養素になったのはなぜか。著者は世界各地の脂肪料理を味わい、神話のなかの乳を追い、酪農や畜産の歴史を調べ、味覚や健康の面からもアプローチ。石器時代から続く脂肪と人類の複雑な関係を描き出す 『脂肪と人類 渇望と嫌悪の歴史』 バチカンはサン・ピエトロ大聖堂の再建資金を工面するために免罪符を売り、信者は罪から解放されるために免罪符を買ったが、免罪符の一つにバター符というのがあった。 これを買えば禁止されているバターを食べることを許される。クロード・モネが好んで描いた壮麗なルーアン大聖堂のバター塔は、このバター符のおかげで1485年から1507年にかけて建設されたものだ。 バターを食べるための創意工夫 断食中にバターを食べるためのお値段は6デニールで、これはよく肥えた雄鶏1羽ほどの値段だった。1491年にはイギリスのアン女王が断食中でも料理にバターを使用する許可をバチカンからとりつけ、間もなくハンガリー、ボヘミア、ドイツ、フランスでも同様の免除が発令された。 中世のカトリック教徒は金を払って断食から解放されようとした以外にも、断食中の料理のレパートリーを増やすべく実験的動物学にもいそしんだ。ビーバーは水中に生息するので肉ではなく魚として分類し、マガンも断食食として合格になったのは他の鳥と違って卵を産まず、フジツボの中で成長すると考えていたからだ。ヘニッシュはこのようにも書いている。 “この上なく複雑な規則や規制の檻をつくってそこに自分を閉じこめる──それは人間の本質とも言える行為だ。そこから真剣に頭を悩ませて創意工夫を重ね、誇らしげに檻から脱出してみせるのもまた人間だ。断食は己への挑戦だった。その目的は抜け穴をみつけること” フランス料理ではバターが主役に もとよりバリエーションに乏しい北国の料理は断食同様限界があった一方で、革命的変化を遂げたのがフランス料理だ。中世においてはフランスがヨーロッパ料理の中心地としての地位を固めたが、フランス貴族の厨房では甘いものと塩辛いものを混ぜてはいけないという考えが広まった。 そのため以前はよく料理に使われていた果物が塩味の料理からほぼ完全に姿を消し、それまで主流だった酸味のあるビネガーベースのソースがバターと脂肪ベースのソースになった。 そして1789年の革命後、フランスのレストランシーンはさらなる成長を遂げた。初めてスターシェフが登場し、1846年には「シェフの中の王、王のためのシェフ」として歴史に名を残すオーギュスト・エスコフィエが誕生した。 エスコフィエは有名レストランのメニューを現代風に刷新し、作業手順も発展させて合理化し、一連の料理本は世間にも大きな影響を与えた。複雑多様なフランスのソース文化を五つの基本ソース(ベシャメル、エスパニョール、ヴルーテ、オランデーズ、トマトソース)にまとめたのも彼だ。どのソースもバターが鍵となる。バターなしの高級料理(オートキュイジーヌ)などありえないのだ。 ※本記事は、イェンヌ・ダムベリ著(久山葉子訳)『脂肪と人類 渇望と嫌悪の歴史』(新潮選書)を一部抜粋したものです。 デイリー新潮編集部