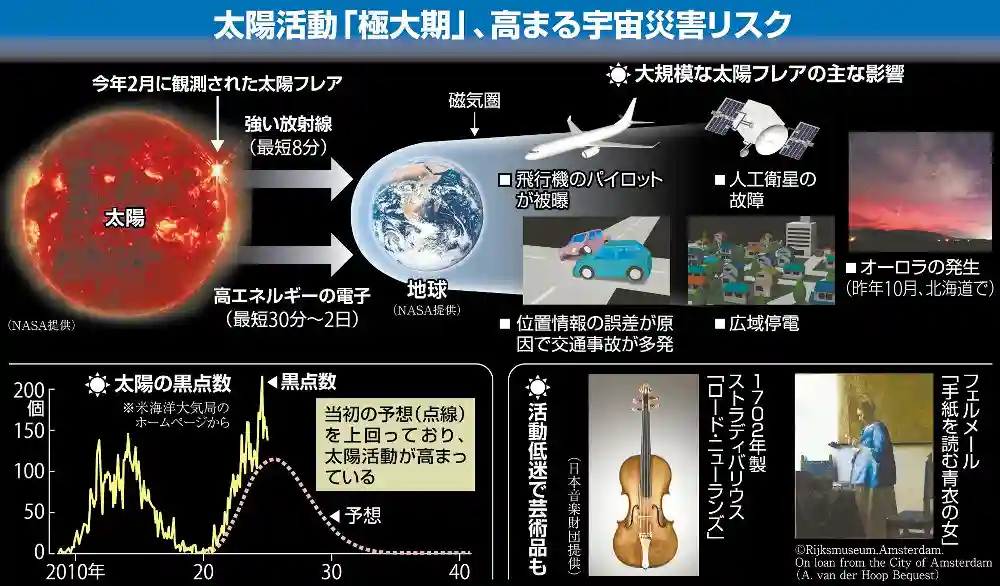

昨年から太陽活動が活発化する「極大期」に入っており、通信や電力の障害が懸念されている。 太陽は約11年周期で活動が静穏な時期と極大期を繰り返しており、長期的には極端に不活発になって地球が寒冷化した時代もあった。太陽活動は私たちの暮らしや文化にどんな影響をもたらしてきたのだろうか。 フレア発生から最短8分、地球に強い放射線届く カーナビや自動運転の位置情報の誤差が数十メートルになり、衝突事故が発生。緊急通報がつながりにくくなり、救急隊の到着も遅れてしまう——。 これが、総務省が3年前に公表した報告書で「宇宙災害」として想定する具体的な事例だ。危機的な状況は約2週間続く可能性があり、経済被害は10兆円規模に上るとの試算もある。 米航空宇宙局(NASA)は昨年10月、太陽が極大期に入ったと発表した。この時期は太陽表面の大爆発「フレア」が起きる確率が高まる。フレアからは強い放射線や高エネルギーの電子が発生したり、ガスの塊が地球に押し寄せたりする。 フレア発生から強い放射線が地球に届くまでは最短8分程度で、通信障害などが起きる。同30分〜2日程度で航空機パイロットの被曝(ひばく)や人工衛星の異常が出始めると予想されている。 前回極大期の2012年には観測史上最大級のフレアが発生したが、場所が太陽の裏側だったため影響はなかった。1989年、2000年、03年に観測されたフレアは規模が12年の10分の1以下だったが、米国などで大停電が起き、人工衛星が故障した。 現代は電子機器が普及し、宇宙開発が進む。名古屋大の草野完也(かんや)名誉教授(太陽物理学)は「太陽活動による障害は、現代ならではの『文明進化型災害』だ」と警鐘を鳴らす。 極大期には思わぬ天体ショーも現れる。平時は北極や南極近くで見られるオーロラが、緯度の低い地域でも観測される。 この「低緯度オーロラ」は、電子が普段より高い上空で地球の大気とぶつかり、低緯度からも光が見える現象。昨年5月には日本でも北海道〜兵庫の広範囲で現れた。 日本では古来、この現象が目撃されていたらしい。国内最古の正史「日本書紀」には1400年前の飛鳥時代の記述に「天に赤気あり」とある。沖縄科学技術大学院大学の片岡龍峰研究員(宇宙空間物理学)は飛鳥時代の土器から地磁気などを分析。その結果、当時は太陽活動が活発化して低緯度オーロラが見られた可能性が判明し、「オーロラを『赤気』と表現したのでは」とみる。 太陽活動は11年周期よりも長いスパンで見ると、極度に活動が低下する「極小期」もある。日本の江戸時代に当たる1640〜1710年代が極小期で、地球全体が寒冷化し、平均気温が2000年頃と比べ1.5度低かったと推定されている。 この時期は、冬は長く、冷夏が続き、各地で飢饉(ききん)が発生。餌を求めたネズミが都市部に入り込み、ペストが流行したとされる。寒冷化する理由は未解明だが、磁場の変化により地球の雲の量が増え、気温を低下させた可能性があるという。 一方、寒冷化が優れた芸術活動を後押しした側面もある。 バイオリンの名器・ストラディバリウスは黄金期が1700〜20年頃で、年輪の間隔が狭く、高密度の強い原材料が生み出された結果とも言われる。 淡い光を表現した画家フェルメール(1632〜75年)の名作が描かれたのもこの時期だ。アートライターの藤田令伊(れい)さん(63)は「太陽光の衰えや雲の多い天候が優れた表現につながった可能性がある」と話す。 禍福をもたらし、謎が多い太陽活動。わずかな変化も見逃さない観測が不可欠だ。