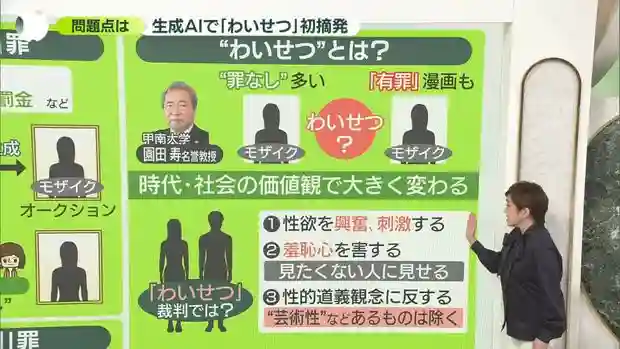

生成AI(人工知能)を悪用したプログラムで「楽天モバイル」の通信回線が不正契約された事件は、中高生がSNSで簡単に違法情報に接触し、サイバー犯罪に関与している実態を浮き彫りにした。 専門家は情報モラル教育に加害防止の観点も必要になると指摘する。(後藤陵平) 高度な技術 一連の捜査では、年齢も居住地も様々な少年らが、オンラインゲームやSNSでつながった三つのグループの存在が判明した。 滋賀県米原市の当時の中学3年生(15)ら中高生3人は、不正接続と契約を行うプログラムを開発。匿名性の高い通信アプリ「テレグラム」を通じて知り合った人物から購入した他人のIDとパスワード(PW)を使って楽天の約2500回線を入手し、SNSで売却した。 この手口をまねたのが、ネット上で中傷やサイバー攻撃を行う無職少年(17)らだった。中高生にSNSで接触してプログラムの提供を受け、今度は楽天のIDを入手。同様に回線を売却した。 米原市の中学生らが売却した回線の一部は、SNS上で流通し、東京都内の高校生ら別の少年グループによってチケット詐欺に悪用されていた。一連の事件を捜査した警視庁幹部は、「SNSで結び付いて犯罪を繰り返しており、もはやトクリュウ(匿名・流動型犯罪グループ)だ」と語る。 承認欲求 摘発された少年らは、独学でプログラミングや犯罪の知識を得ており、オンラインゲームやその連絡に使うSNS「ディスコード」を通じて関係を深めた。捜査関係者によると、ゲームの攻略法を披露しあうなかで、犯罪手口の情報も交換するようになったという。 三つのグループが、回線の販売やチケット詐欺で違法に得た額は計約2000万円に上った。一部の中高生らは、犯罪収益を暗号資産に交換し、オンラインカジノに使っていた。 一方、分け前を得ず「技術を認めてほしかった」と話す中高生もいた。警察幹部は「学校になじめず、ネットが居場所になっていた子も多かった。承認欲求に駆られ、エスカレートしたのではないか」と話す。 低年齢化 サイバー犯罪は低年齢化している。警察庁によると、昨年1年間に不正アクセス禁止法違反容疑で摘発された259人のうち、10歳代は72人で約3割に上った。 小中高校の学習指導要領は、情報モラルに関する指導を求めており、教育現場ではSNSの注意点や偽情報の見分け方などを教えているが、「専門知識のある教員が足りない」(学校関係者)のが実情だ。 メディアリテラシーに詳しい千葉大の藤川大祐教授(教育方法学)は「現在は『被害者にならない』点に指導の重点が置かれているが、今後は加害防止のため、法的な責任についても教えるべきだ」と指摘する。 テレグラムで個人情報売買 滋賀県米原市の中学生らは、テレグラムで知り合った人物から30億件超のIDやパスワード(PW)を入手していた。別グループの無職少年も、テレグラムで「楽天IDがほしい」と呼びかけて入手していた。 テレグラムの「チャンネル」と呼ばれる掲示板には、他人のIDやPWが国別やSNS別に整理されて販売されている。偽サイトに誘導して個人情報を抜き取る「フィッシング」などで流出したものとみられている。 情報セキュリティー会社「SOMPOリスクマネジメント」(東京)の高宮真之介氏は、「個人情報の売買は主にダークウェブ(闇サイト)上で行われてきたが、テレグラムに移った」と指摘する。同社の分析では、テレグラムに書き込まれたサイバー犯罪関連のメッセージは2022年、約19億件に上り、3年前の19年の約70倍に達した。 東京都立大の星周一郎教授(刑事法)は「被害を食い止めるため、運営側に対し、有害情報の投稿を削除するよう求めていく必要がある」と語った。