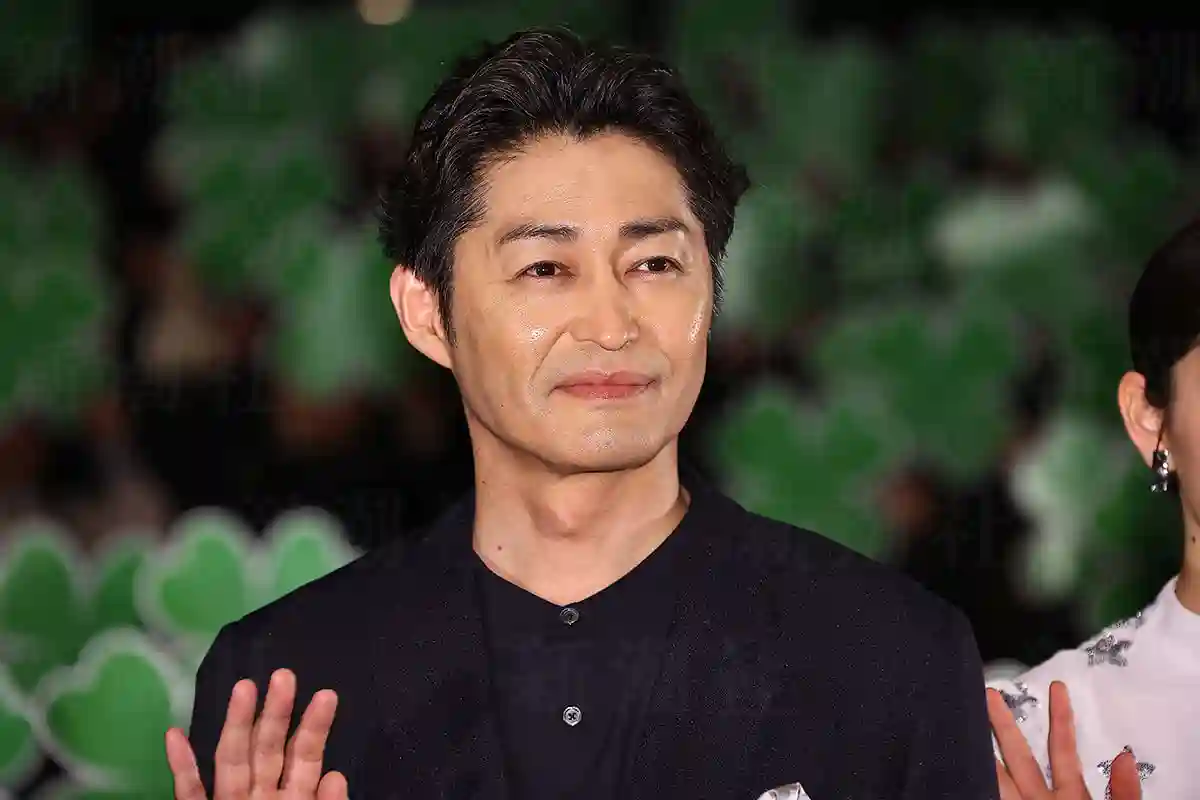

異才の人「平賀源内」の苛立ち 早口で軽妙に言葉を繰りながら、話す内容は右へ左へと聴き手の意表を突いて飛んでいく。NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で安田顕が演じる平賀源内は、いかにも自他ともに「天才」と認め、マルチな活躍をした異才らしさを放っている。老中の田沼意次(渡辺謙)とも蔦重こと蔦屋重三郎(横浜流星)とも親しく、江戸城内と市井、とりわけ吉原をつなぐ役割も果たしている。 【写真をみる】“生肌”あらわで捨てられて…「何も着てない」衝撃シーンを演じた愛希れいか だが、このところ、そんな源内の様子がおかしい。第14回「蔦重瀬川夫婦道中」(4月6日放送)では、堕胎して体調を崩した女郎、松崎(新井美羽)にエレキテルを試したが効かなかったのを受け、松葉屋の女将いね(水野美紀)は「あんなもん(エレキテル)は嘘っぱちのおもちゃだって、近ごろはみんないってるよ」と発言した。 平賀源内を演じる安田顕 それを聞いた蔦重が心配して源内の様子を覗くと、源内は「弥七っていただろ。その弥七が図面盗みやがったんだよ。買うのをやめたって断りがやたら増えてよ、蓋開けたらおめえ、あいつが安く作って売っていやがったんだよ。しかも、その品が悪いもんだからよお、そもそもエレキテルなんて効かねえって話になっちまってよお、だから訴えてやるんだ、ちきしょう」 しかし、松葉屋のいねが使ったのは源内作のエレキテルだ。源内はなにかに苛立って、八つ当たりしている。そして次回予告では、市中で源内が抜き身の刀を振り上げている場面が映り、須原屋市兵衛(里見浩太朗)が「近ごろおかしいんだよな、源内さん」と語るのが流れた。源内になにがあったのか。そして、どうなるのか。 死の2年前に世間の無理解を嘆いていた 源内が52歳で死を迎える2年前の安永6年(1777)に書いた『放屁論後編』の末尾にある「追加」のなかに、「国恩を報ぜん事を思ふて心を尽せば、世人称して山師といふ(国の恩に報いようと尽くしても、世間からは『山師』と呼ばれてしまう)」という、嘆きとしか受け取れない言葉がある。そして、「嘆き」は以下のように具体的に展開する。 「智恵ある者智恵なき者を譏るには馬鹿といひ、たわけと呼、あほうといひべら坊といへども、智恵なき者智恵あるものを譏には、其詞を用ゐることあたはず。只山師ゝと譏るより外なし、又造化の理をしらんが為産物に心を尽せば、人我を本草者と号、草沢医人の下細工人の様に心得、巳に賢るのむだ書に浄瑠璃や小説が当れば、近松門左衛門・自笑・其磧が類と心得、火浣布・ゑれきてるの奇物を工めば、竹田近江や藤助と十把一トからげの思ひをなして、変化龍の如き事をしらず。我は只及ばずながら、日本の益をなさん事を思ふのみ」 大意を記しておこう。 賢い人がそうでない人を批判するとき、「バカ」「たわけ」「阿呆」「べらぼう」などと呼ぶけれど、賢くない人は賢い人を批判するとき、そんな言葉は使えないので、「山師」と罵るだけだ。みな世の万物の道理を知らないので、私が地球を構成するさまざまなものを研究すれば「本草学者」と呼んで、藪医者の下請けのように理解し、なぐさみに浄瑠璃の戯曲や小説を書けば、近松らの同類と見下され、石綿でつくられた不燃性の火浣布やエレキテルなど珍しいものを発明しても、からくり師の竹田などと十把一からげにあつかわれる。私が多くの分野を駆け巡って抜群の仕事をする「変化龍」のような存在だと、理解してもらえないのだが、私自身はただ、日本の国益のために尽くしてきただけなのだ。 この短い文章のなかには、源内がなにをしてきたか、簡にして要を得たプロフィールのように、ほとんど漏れなく詰まっている。だが、同時に、これまでの自分の努力と活躍が正しく理解されていないことへの苛立ちと、深い嘆きが通底している。 以下にあらためて、源内の生涯を簡単におさらいしておきたい。 日本初の博覧会を企画し日本初の西洋画を描いた 高松藩志度浦(香川県さぬき市)で、藩の御米蔵番を務める下級武士の家に生まれ、本草学、つまり自然の動植物や鉱物などを収集し、種類や性質、効能などを研究する学問を学んだ。20代前半で1年ほど長崎に遊学後、江戸で本草学者として独り立ちすると決意し、藩に辞職願を出す。頭角を現すきっかけになったのが、源内発案による「東都薬品会」で、第1回は宝暦7年(1757)に湯島で開催され、同12年の第5回は全国から1,300もの物産が集まり、「日本初の博覧会」と評価されている。 第1回で知り合った杉田玄白は、源内は多分野で活躍したが、本草家が本来の姿だ、と評価していた。また、「東都薬品会」を開催する背景には、源内がこだわった「国益」への思いがあった。自然豊かな日本には外国の珍しい物産に負けないものがたくさん埋もれているはずだから、それを発見して国産化するのだ、と。 その発想と重なるが、各地で「殖産興業」にも勤しんだ。ひとつが先の『放屁論後編』からの引用にも出てきた、秩父で見つけた石綿製で不燃性の火浣布だった。10センチ四方をつくるのがせいぜいで実用化にはほど遠かったが、秩父では金、銀、銅、鉄のほか緑青、明礬、磁石なども発見し、幕府を巻き込んで開発に手を出している。 明和7年(1770)には長崎に再遊学した。そのための資金稼ぎに書いた『神霊矢口渡』など浄瑠璃の戯曲がいまも上演されていることも、源内の多才を象徴している(以後、浄瑠璃や戯作の分野では、風刺が効いた数々の傑作を生み出した)。また、好奇心の塊のような源内は、長崎では目的だった本草学以外のものも気になって仕方なかったようで、西洋絵画を研究し、エレキテルをはじめとするオランダ製の種々の器具などを江戸に運んできた。日本初の西洋絵画といわれる夫人像も源内作である。 その後、鉱山技師としては、秋田藩から指導を依頼されもした。摩擦を利用した静電気の発生装置であるエレキテルは、独力で修理方法を編み出して復元。それをもとに生前、15台を制作した。また、オランダ製のタルモメイトル(寒暖計)や量程器(いわゆる万歩計)などを再現。ほかに高価な羅紗の国産化をねらって、綿羊の飼育まではじめている。 経営が不得手な「眼高手低」の「能動的楽天主義」 それにしても、文字どおりに「マルチな活躍」をしたものだと感心させられる。「万能の天才」として、レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロに擬せられるのもわからないではない。ところで、いま挙げたルネサンスの2人の天才とは、ほかにも共通点がある。源内は「水虎山人」という名で『江戸男色細見菊の園』や『男色評判記 男色信定』などを書いている。 これは吉原のガイドブック『吉原細見』のいわば男色版。生涯をとおして女嫌いを公言し、妻帯しなかった源内自身が男色だったと伝わるが、同様にレオナルドやミケランジェロも男色だったのである。 しかし、残念なのは、源内の思いつきが生前に大成した例が、文芸の分野を除けばあまりないということだ。新戸雅章氏はこう記す。「源内の場合には、思い付くと、あとはなんとかなるだろうと、見切り発車的に着手してしまう。芳賀徹氏が『能動的楽天主義』と呼んだ源内の癖である。創業者には必要な資質かもしれないが、経営者としてはやはり欠けるところがあったと言わざるを得ない」(『平賀源内』平凡社新書)。 芳賀徹氏は、このような源内の自信過剰で準備不足のことを、「眼高手低」という適切な言葉で形容した(『平賀源内』ちくま学芸文庫)。 源内が多くの分野で、見切り発車ののちに深めきれなかった原因には、語学力不足も指摘されるが、これに関しても新戸氏が、次のように興味深い見解を示す。「そんな源内が語学を不得手としたのは、ひとえに忍耐力の問題だっただろう。語学を習得するには頭のよさや記憶力に加えて、じっくり取り組む忍耐力が不可欠である。その点、源内先生のフル回転の頭脳は、まだるっこしい語学学習には向いていなかったのだろう」(前掲書)。 後悔と自責から絶食して死んだ? 安永8年(1779)11月20日、源内は奉行所に出頭し、酒の上の過ちによって人を切り殺したと申し立て、その日のうちに伝馬町の獄に入れられた。なにが起きたのかについては諸説ある。 源内の有名な肖像画を描いた木村黙老の『聞まゝの記』によれば、さる大名の邸宅の修理普請の請負に関して、源内はある町人と争ったが、和議が成立し、源内宅で仲直りの酒宴が開かれ、飲み明かした。だが、明け方に気づくと、彼が綿密に書き込んだ普請の計画書が見当たらない。源内は町人を問い詰めたあげく、逆上して、知らないという町人を刀で切ってしまった。ところが、周囲を片づけると、その計画書が出てきたので、後悔し、自首したのだという。 実際、このころの源内の様子はおかしかったようだ。門弟の森島中良作の浄瑠璃が大当して、自作が不評だと、異様に嫉妬して楽屋裏で血相を変えて忠良を面罵したという。描く絵も奇妙だった。大田南畝らが源内を訪ねて書を請うと、得意な絵があるといってすぐに描いたのは、岩の上から一人が小便をし、岩の下の一人がそれを頭から浴びてありがた涙を流すという奇妙奇天烈な絵だったという。 「我は只及ばずながら、日本の益をなさん事を思ふのみ」と、国益だけを考えて他分野で邁進してきたのに、結果は出ないし、世間の理解も得られない。さしもの源内も、精神的にも行き詰っていたということだろうか。 入獄して1カ月ほど経った12月18日。源内は獄中で死去した。破傷風が原因という説があれば、後悔と自責から絶食して死んだという説もある。 香原斗志(かはら・とし) 音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』(ともに平凡社新書)。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え!』(アルテスパブリッシング)など。 デイリー新潮編集部