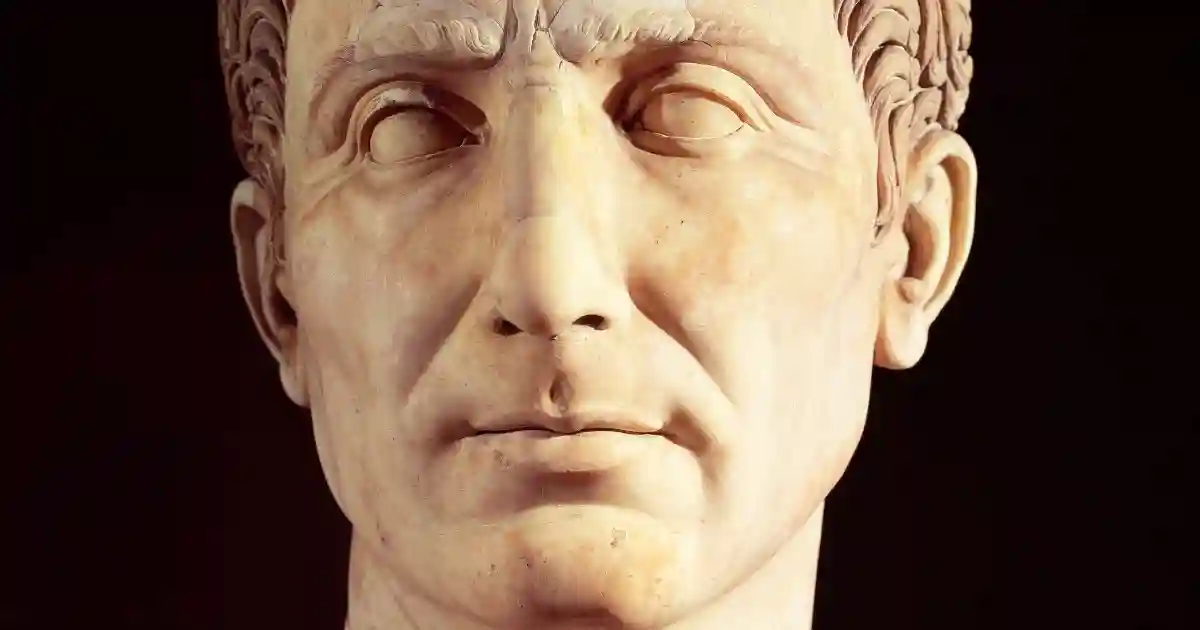

「来た、見た、勝った」「賽(さい)は投げられた」「ブルータス、お前もか」——いくつもの名言を残したユリウス・カエサル。しかし、実際のところ、どんな人物だったのだろうか。「地中海世界の歴史〈全8巻〉」の最新刊、『「われらが海」の覇権——地中海世界帝国の成立』(本村凌二著・講談社選書メチエ)には、カエサルをはじめ、アウグストゥスやネロなど、初期ローマ帝国の個性的な人物たちが登場する。 晩年の恥をかかなくて済んだ? 世界史を代表する英雄といわれるカエサル。しかし、カエサルはローマ帝国の皇帝になったわけではなく、権力を独占していたのもせいぜい5年間くらいしかなかった。その後の帝政への道を開き、ローマ帝国の新しい秩序の基礎を築いたことで、歴史に名を残したのだ。 その人間性について、本村凌二氏(東京大学名誉教授)はこうとらえる。 〈アレクサンドロス、始皇帝、チンギス・カン、ナポレオンといった英雄なら、その姿をこの目で確かめてみたい気がするが、親友になってみたいとは思わない。しかし、彼らに遜色ない人物でも、こいつなら親友になってみたいと思える男がいる。カエサルはそんな人物ではないだろうか。だから、この男は私のような凡人にとっても「わが友カエサル」なのである。〉(『「われらが海」の覇権』p.81) どこかコワモテで近寄りがたい「世界史の英雄たち」のなかで、カエサルは「人好きのするタイプ」だったようだ。 長身でおしゃれなカエサルは、房飾りのある平服をゆったりと粋に着こなし、派手できっぱりとした態度で人々の気をひきつけてやまなかった。弁舌はさわやかで、借財をいとわず大盤振る舞いをし、それを恩にきせない大らかさもあった。こうした「カリスマ資質」で、人間のつながりを自分の方へたぐりよせ、政治的な力として結集していたのである。 また、もともと親分子分関係のような保護=被護関係の絆が濃厚だったローマ人の社会で、集まった兵士たちにも「兵士諸君」ではなく、「戦友諸君」と呼びかけたのだから、兵士たちはしびれた。カエサルと部下たちとの親分子分の絆は深まり、ローマ市民のみならず、征服した部族民との間にも広がっていった。 〈カエサルは古代にあって合理主義も現実主義も骨の髄までしみこんだ男だった。〉(同書p.84) しかし、歴史に大きな名を残した理由は、戦場での強さや、政治家としてのしたたかさだけではなかった。カエサルは、『ガリア戦記』などで文筆家としても名を成している。まさに文武両道、短い表現で的確に述べる能力に、多くの人が納得したのだ。さらに——、 「もうひとつの理由は、56歳で暗殺されて、晩年に恥をかかなくて済んだというのもある。そしてなんといっても、オクタウィアヌスすなわちアウグストゥスを後継者として指名したのが大きい。カエサル自身は戦争に明け暮れたけれども、これからは戦争のない時代を作るんだっていうので、オクタウィアヌスに後を託したわけです」(本村氏) カエサル自身の遺書によって後継指名を受けたオクタウィアヌスは、カエサル暗殺の17年後(紀元前27年)にアウグストゥスの称号を得て帝政を開く。 〈アウグストゥスは私人としては寛容で温厚な人物だったが、公人としては無情で冷酷な支配者だった。この別人二人が同居する人格をひょっとしてカエサルは見ぬいていたのかもしれない。遠い血縁もさることながら、この為政者に求められる二重人格のような資質はカエサルには頼もしかったにちがいない。〉(『「われらが海」の覇権』p.150) 古代は人間の個性が輝く時代 その後もローマ史には個性的な人物が続出する。 アウグストゥスの愛妻リウィアは、〈「女オデュッセウス」とも評される強い意志を秘めた女性〉(同書p.161)だった。また、娘のユリアは〈勝ち気で才色兼備だったが、身持ちの悪さで世評にのぼったほどだから、皇帝の悩みの種〉(同書p.151)だったという。 カエサルに始まる「ユリウス・クラウディウス朝」とよばれる系譜は、狂気を帯びた皇帝カリグラや、離婚と再婚を繰り返し、4人めの妻に毒殺されたといわれるクラウディウスなど、醜聞が絶えない。 なかでも5代皇帝ネロは、暴君の代名詞として「もっとも有名なローマ皇帝」といえるだろう。芸術家を気取って民衆に迎合し、元老院の反感を買って自殺に追い込まれる。その時ネロは、 〈「この世からなんと偉大な芸術家が消え去るのか」という言葉を残した。もっとも原語(artifex)を見れば、芸術家よりも芸能人と訳したほうがいいのかもしれない。じっさい、偉大なるロック歌手エルヴィス・プレスリーをめぐる噂のように、その死後、帝国の各地に「私はネロだ」と名のる男が後を絶たなかったという。〉(同書p.230) そして、民衆には人気があったせいか、死後数年がたっても、墓前には色とりどりの花が供えられていたと伝えられる。 妙に「クセが強い」人物が次々と登場する古代ローマ。そしてこれが、ローマ史の面白さでもある。 まずローマ史には、そうした史料がたくさん残されている。たとえば、本村氏が「醜聞作家」と紹介するスエトニウスは、この時代の権力者の人物像をよく伝えてくれる。カエサルのほか11人の皇帝を取り上げた『ローマ皇帝伝』は、皇帝たちの業績とともに、その風貌と人物像、時にゴシップの類まで記してあるのだ。 さらに本村氏によれば、「古代」とは、権力者の個性が特に際立つ時代なのだという。 「古代社会というのは、現代のように法律や官僚制が整備されているわけじゃないから、個人の判断やパーソナリティに左右されるところは大きいのです。法は法としてあるし、組織は組織としてあるんだけども、それをどう解釈し、動かすかっていうのは、そこにいる人物のウエイトが近代よりも大きい。」(本村氏) 日本の戦後の歴史学のなかでは、人物のパーソナリティに着目することは少なかった。唯物史観の影響が強く、社会全体のシステムの変質を見ていくことが重視され、個人を描くのは「小説家の仕事」とされてきたのである。しかし——、 「名もない庶民こそが歴史の主役なんだというのは確かにそうなんだけど、リーダーの個性というのも見なければ、歴史は見えてこないんじゃないか。ある人物の性格や能力だけでなく、成育史や家族関係など、あらゆることが「歴史的な判断」を左右しうるのではないかと思います。」(本村氏) それになにより、「人物を描いた方が歴史は面白いはず」と本村氏はいう。古代ローマ史は、現代にも通じる「人間の歴史」なのだ。 世界史の常識「ネロの悪行」をあえて疑う。「キリスト教徒の大迫害」は本当か?