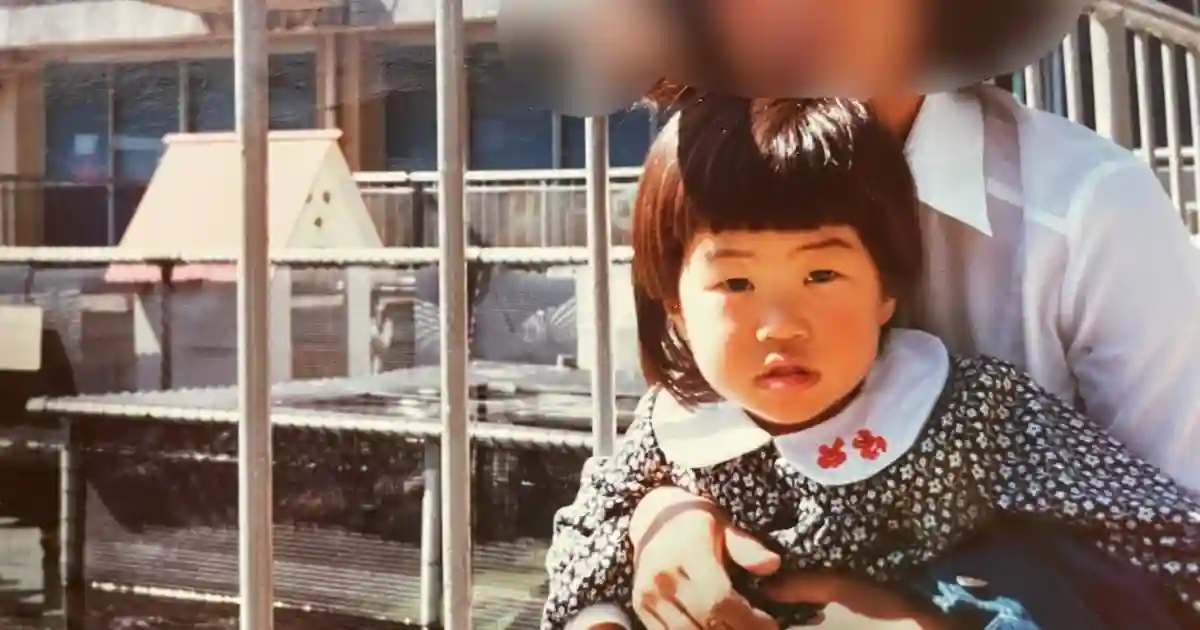

虐待サバイバーである羽馬千恵さん(42歳)は、幼少期に受けた虐待について、実名で打ち明ける一人だ。幼少期から18歳まで、母から心理的虐待を、継父からはDVや性的虐待を受け続け、現在もなお後遺症による精神疾患に苛まれる。精神疾患を発症したのは、大学進学で一人暮らしを始め、虐待の温床である実家を出た矢先だった。羽馬さんを苦しめた精神疾患とは、一体どのような症状だったのか。 〈「昨日、お母さんと…」継父から性的いやがらせ、母は整形と占いにのめり込んで…虐待サバイバーの「壮絶な幼少期」〉より続く。 サークルでの飲み会で起きた異変 羽馬さんは、実家から離れる18歳まで虐待を受け続けていた。母は再婚を繰り返し、新しい継父と同居するたび、継父によるDVで家庭は滅茶苦茶になった。羽馬さんは継父から虐待を受け、母もまた結婚生活がうまく行かない鬱憤をぶつけてきた。 家庭の状況に振り回されず、早く独り立ちをしたい。そう切望していた羽馬さんは、高校中退後に大学入学資格検定(現在の高卒認定)を取得し、貸与型奨学金を借りて、地元の兵庫から北海道の大学へ進学した。北海道を選んだのは、地元兵庫から「一番離れている場所に行きたかった」からと振り返る。 念願の一人暮らしが始まり、大学生活を謳歌できるーー。そう思った矢先、長年受けてきた肉体的・精神的苦痛にともなう後遺症が羽馬さんを襲う。 異変に気付いたのは、サークルでの懇親会だった。大学では野生動物の調査観察を行うサークルに入り、その一環で懇親会に参加する中、メンバーとうまく話せないことに気づく。それどころか新しい人と出会うと、極端に緊張して汗だくになった。うまく会話ができないことで落ち込み、家で何日も起き上がれない状態が続いた。 対人恐怖症、不安障害、うつ病ーー。当時、羽馬さんはこれらの病状に陥っていたと思われるが、本人は病識を把握できていなかった。また、精神疾患が虐待から起因しているとも知らず、自身に起こる異常を誰にも相談できず塞ぎ込んでいった。 愛情をコントロールできない なぜ虐待の渦中ではなく、一人暮らしを始めてから精神疾患を患ったのか。羽馬さんが当時を振り返る。 「私の場合、子供時代はいつ虐待を受けるのかと警戒心が強くなっていました。リラックスできない状態が続き、交感神経(ストレスを感じた際に、逃走/闘争本能から分泌される、身体を活発化させる自律神経の一種)が優位になり、不眠や眩暈に悩まされていました。 加えて、虐待に抵抗したら、さらに手を出される状況だったので、反発する感情も抑えている状態でした。 そうして緊張や抑圧をされ続けた状況から解放され、反動がきたのだと思います。自分を脅かす存在がいなくなったことで、自律神経のバランスがおかしくなり、それまで塞ぎ込んでいた感情も溢れ出た。それで精神的にも不安定に陥ったのではと」 加えて、愛着障害を発症していたことも、対人関係に支障をきたしていた一因と振り返る。 愛着障害とは、幼少期に養育者と安定した愛着形成を築けなかったことで発症する精神疾患だ。発症時期は人それぞれだが、羽馬さんのように大人になってから発症した場合、人間関係に支障が出やすいことで知られる。他者に対して、極端な警戒心や不信感を抱いたり、一方で過度に依存に陥ったり、好きか嫌いかの二極で考えてしまったりと、適切に人との距離感を掴めない傾向が強い。 羽馬さん自身も、0歳の時に両親が離婚して以降、義父に虐待を受け続けたことで、適切な愛着形成を得られなかった。本来、両親から受けるはずの愛情を得られないどころか、虐待によって虐げられていたことで、実生活に困難をきたしていたと考えられる。 「困ったのは、自分自身で、愛着障害をコントロールできないことでした。 例えば、自分が信頼できると思った人に対してすぐ好意を抱くのですが、少しでも気に食わないことがあると、一転その人に罵詈雑言を浴びせてしまう。相手に期待しているぶん、自分が求めていた反応が返ってこないと、裏切られた気持ちから攻撃的になってしまうのです。 当然、相手は、急に攻撃的になった私を見て困惑して、距離を置くようになります。いわば私は、他人との適切な距離感が掴めないことから、人間関係がうまく構築できず、余計に塞ぎ込んでいく悪循環に陥っていました」 上司の住所を調べて、家に行く 自身の感情をコントロールできず、他者にぶつけてしまう。こうした愛着障害が顕著に見られたのは、市役所に勤めていた20代後半だった。 羽馬さんは精神疾患を向き合いながらも、大学院を卒業後、動物園の飼育員の臨時職員を経て、20代後半で市役所の正規職員として雇用される。しかし、配属されたのは、求人で応募されていた学芸員とは異なる事務職だった。希望部署への配属が叶わず、不満を抱いたことが愛着障害の引き金となる。 人事に納得できなかった羽馬さんは、同じ部署の上司に相談を繰り返していた。その上司は比較的、羽馬さんを気にかけてくれる人で、勤務時間に関係なく話を聞いてくれた。生後間もない頃から、義父に愛されなかった羽馬さんにとって、上司は父親のように頼りがいのある存在として映った。 しかし、数年が経っても期待していた部署には異動できず、むしろ関係ない部署に配属となった。冷静に考えれば、会社の事情で致し方ないのだが、ここで羽馬さんは上司から“裏切られた”と被害妄想を抱く。 日が経つごとに、負の感情はエスカレートして、元上司に対して逸脱した行動を取り始める。 「異動を告げられた時、元上司に対して『なぜ私を理解してくれなかったのか』『普段から気にかけてくれるのは嘘だったのか』と思い、帰宅しては毎晩泣き続ける日が続きました。 そうした負の感情は、日を経つごとに大きくなり、ついに勤務中でも抑えきれなくなりました。すでに部署も違う元上司に会いに行って、異動について問い詰めたり、床にひっくり返って泣き喚いたりと、子供が駄々をこねるような行動を取ってしまいます。 そのうち元上司が対応してくれなくなると、他の男性上司にも近しいことを繰り返すようになりました。社内のチャットツールで『異動したい』と送り、相手にしてもらえなければ罵詈雑言をぶつけて、また違う上司に期待して詰め寄る。酷い時は、上司の住所を調べて家まで行き、警察を呼ばれた事もありました。 こうした行動は理解に苦しむと思いますが、私からしたら衝動的に起こるもので止められませんでした。幼少期に親から否定され続けたせいで、常に誰かの承認を得ていないと不安で堪らなくなり、相手への見返りを求めてしまう。 そこに愛着障害からくる依存や、気にかけて欲しいという欲求が付き纏い、他者に過度な愛憎をぶつけてしまっていました。当然、職場の人間からは煙たがられるようになり、自主退職する運びとなりました」 通院しても確定しない病名 自分の身に好ましくないことが起こると、些細なことでも被害者意識が膨らみ、愛着障害が発生する。その結果、普段の冷静でいられる人格に、癇癪を起こす別人格が憑依してしまう。解離性同一性障害(かつては多重人格障害と呼ばれていた精神障害)に近い現象が起こっていたと振り返る。 こうした自己分析は、あくまでも現在だからこそ振り返れる話だ。職場でトラブルを起こしていた当時、羽馬さんは自身が愛着障害や解離を発症していたこと、それらが虐待による後遺症だと自覚できていなかった。 加えて、問題を深刻化させていたのは、当時幾度となく精神科に通っても、病名が確定しないことだった。愛着障害や解離などを併発していたと考えれば、発露する症例も複雑になり、病名の特定は難しい。病院からはうつ病や発達障害、自律神経失調症と、診断名はコロコロ変わった。 受診するたびに、発達障害の治療に使われる抗うつ薬や、幻覚や不安を抑える抗精神薬を処方されたものの、病状は改善されなかった。それどころか、遅発性ジスキネジア(顎が意思と無関係に動く病気)や、意思に関係なく両眼に力が入ってしまう薬害にも悩まされた。 抗うつ剤や抗精神薬薬をはじめ、精神疾患の処方薬には強い副作用が伴う。もちろん症例や処方薬によって副作用は多岐にわたるが、筆者が取材した虐待サバイバーの一定数は、吐き気や食欲不振、便秘、体重の増加、腎臓や肝臓の機能障害などの症状に悩まされたと言う。 ーーーー 〈複雑性PTSDを患う虐待サバイバーが「衝撃のドキュメンタリー映画」を観て痛感した「病を伝える難しさ」〉に続く。 複雑性PTSDを患う虐待サバイバーが「衝撃のドキュメンタリー映画」を観て痛感した「病を伝える難しさ」