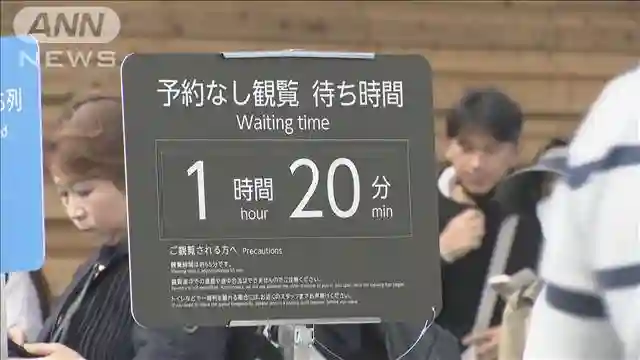

東北大学加齢医学研究所の教授・瀧靖之氏の調査によれば、早生まれの子どもは中学受験において明らかなハンデを負っている。具体的なデータについては前編で取り上げるが、今回は、自身も早生まれの息子を持つ瀧氏が、実体験からオススメする「子どもの中学受験への関わり方」、そして「やってはいけない」NG行動を取り上げる。 (前後編の後編) *** ※この記事は『本当はすごい早生まれ』(瀧靖之著、飛鳥新社)の内容をもとに、一部を抜粋/編集してお伝えしています。 【写真を見る】衝撃…!「早生まれ」と「遅生まれ」では進学校の合格者数がここまで違う 早生まれなら、「親子で一緒に学ぶ」が正解 早生まれのお子さんの中学受験に親子で取り組むことは、とても良いことだと思います。もちろん、中学受験ではなくても、どんな段階でも親子で勉強に取り組んだ方がよいのですが、ここではとくに中学受験に対しての効果の一例を述べたいと思います。これは、私自身の実体験でもあります。 「高学歴親」がやりがちな失敗とは 決して子どもの成績を管理するとか、勉強を上から目線で教えるという話ではありません。親御さんが、お子さんと同じように横に並んで対等な立場で問題を解くのです。私も2年半、息子の中学受験にフルで伴走しました。最初は自分の興味もありましたが、だんだんその奥深さに惹かれたということもありました。そこで非常に大きな気づきがありました。 一番のメリットは、子どもを怒れなくなること、それどころか敬意のような気持ちが生まれることです。小学校4年生くらいでは、まだ親御さんの方が圧倒的に解答できると思います。でも、学年が進むにつれて、算数も他の教科もどんどん難しくなっていきます。 つるかめ算も、方程式を使ってはいけませんし、例えば円周上の3人の旅人算を比で解くような問題は、経験のない親御さんには相当な難問です。また複雑な図形の問題など、一日考えても答えが出ないようなものも度々ありました。 国語も、びっくりするくらい長い問題文が出題されたり、100字を越えるような解答を要求されたりすることもあります。小説も心情曲線の把握が難しいような、子ども自身が人生で経験をしたことがないような難しい内容の出題も、近年増えてきています。 理科も社会も、高校受験のような難しい内容や多くの暗記もあります。そしてそもそも、暗記となると子どもにはかなわないかもしれません。自分が解けないと、怒れなくなります。ですから、お子さんの成績がふるわなくても、叱ることがなくなるのです。 むしろ、まだ小学生なのにこんな難しいことに立ち向かって頑張っているのかと、子どもに感動や敬意すらわいてきます。いかに中学受験の問題が難しいか、身に沁みてわかるようになりますから、お子さんの努力にも自然と目が向きます。 親も子と同じ問題を解いてみるのがオススメ また、愛着形成にとってもプラスです。小学生ですから、親と過ごす時間はまだまだ嬉しいものです。嬉しい気持ちは、脳の栄養になります。さらに、親子の会話は脳の発達にとても有用である事が明らかになっていますが、親子の会話内容が、サッカーやゲームなどに加えて、勉強というのも、とても素晴らしいと思います。 一緒に勉強しているからこそ、「あの問題はこうやったら解けるのでは?」など、親子で問題やその解き方について、色々考える会話が本当に増えました。私自身、息子の中学受験においては、できるだけ一緒に勉強しました。一種の「チーム」といった感じです。子どもは親を抜かすことで自己肯定感が高まりますから、親は子どもより問題が解けなくてもかまいません。こちらは教えるために一緒にいるのではないのですから、自分が解ける必要はもちろんありません。 むしろ、自分が解けないときには、子どもに解説をしてもらいましょう。6年生くらいになると、もはやこちらも並大抵の努力では解けない問題ばかりです。我が家では受験のときに、ホワイトボードを買いました。私が息子に教えることもありましたが、逆も結構ありました。ややこしい売買損益、峠算や時計算など、息子は私に説明することでしっかりと理解したようでした。 実際、「人に教える」という方法は、自分の知識を定着させるのに良い方法であることがわかっています。そして何より、親と一緒に学ぶという安心感と愛情。受験という孤独なレースを、伴走するのです。私も模試の問題や過去問を随分解きましたが、中学受験で名の通っている大手学習塾の問題は、どれも本当に難しいんです。満点なんて決して取れません。 自分が解いていれば、成績が悪くても「今回の問題、難しかったね」と言えるし、成績がいい時には心から「よく解けたね!」と褒めることができるものです。この「心から」という部分がとても大切です。子どもはおざなりな言葉はすぐに見抜きますから。 また、子どもが様々な能力を獲得するのは模倣の力が大きいといわれています。そのため、親が頑張っている姿を見ると、子どももついがんばってしまう。逆もしかりです。親子で真剣に受験に取り組めば、どんな結果になってもその間の「努力」を認められます。結果の偏差値だけみて怒ることなど、どんどんなくなっていきます。 高学歴親のやりがちな失敗に注意 ちょっと注意をしておきたいのは、高学歴の親御さんです。一緒に学ぶのではなく、張り合って教えようとしたくなるかもしれません。親が教えるより、教えられるほうが子どもの成績にはプラスです。教えたくなる気持ちをぐっとこらえて、子どもに説明して貰うのが良いと思います。 ただ、つい張り合ってしまうことは、お父さん「あるある」かもしれません。あるご家庭で、お母さんは受験にも役立つ「都道府県カルタ」を、「ギリギリで負ける」「5回に1回は勝つ」という形で、お子さんの負けん気とやる気を引き出していました。 ある日そこへお父さんが参戦。10枚差以上で子どもに勝ち続け、子どものやる気をすっかり奪ってしまったといいます。お子さんはそれ以降、都道府県カルタで遊ぶのをやめてしまったそうです。こういったことには、注意しなければなりません。 塾によっては、「親はいっさい勉強に関わらないで」というところもあります。これは、算数などの解法が数学と違うということだけでなく、「昔取った杵柄」とばかりに、親が張り切りすぎて、子どものやる気を削いでしまうことがあるからだと思います。 入試でいい結果を出してきた親御さん、教えるのが大好きな親御さん、負けず嫌いな親御さんは、いかに伴走するか、いかに子どもが主役であるか、を折りに触れて認識しながら進めるのが良いかと思います。 *** この記事の前編では、同じく『本当はすごい早生まれ』(瀧靖之著、飛鳥新社)の内容より、「早生まれが中学受験に不利」と言われる理由について、実際の調査結果をもとに解説している。 【著者の紹介】 瀧靖之(たき・やすゆき) 東北大学加齢医学研究所教授。医師。医学博士。1970年生まれ。東北大学大学院医学系研究科博士課程修了。東北大学加齢医学研究所臨床加齢医学研究分野教授。東北大学スマート・エイジング学際重点研究センターセンター長。早生まれの息子の父。脳科学者としてテレビ・ラジオ出演など多数。著書に『16万人の脳画像を見てきた脳医学者が教える 「賢い子」に育てる究極のコツ』(文響社刊)など。 デイリー新潮編集部