ZEISS Otusシリーズは、光学性能の極致を追求するZEISSの象徴として長く語られてきた。マニュアルフォーカスだけを前提としたこのラインは、撮影者の手から伝わる情報量を徹底的に高めることを狙いとしている。金属でできた筐体はダイナミックな風合いで、鏡筒は均整のとれた重量感を持つ。手に取ると金属とガラスの質感が一体となり、撮影者はきわめて直接的な作品作りへと誘われる。設計思想の中心には、光学系のあらゆる要素を透明性の高い像として画面上に再現するという意図がある。空気とガラスの界面で生じる反射を徹底的に抑え、色収差の揺らぎを最小限に抑えるためのコーティングと層構成が採用されている。Otusは広く世間に普及したオートフォーカスの利便性を捨て、撮影者の意思と眼の判断を前面に出して、写真の創造性を直接的に引き出す道具として語られてきた。

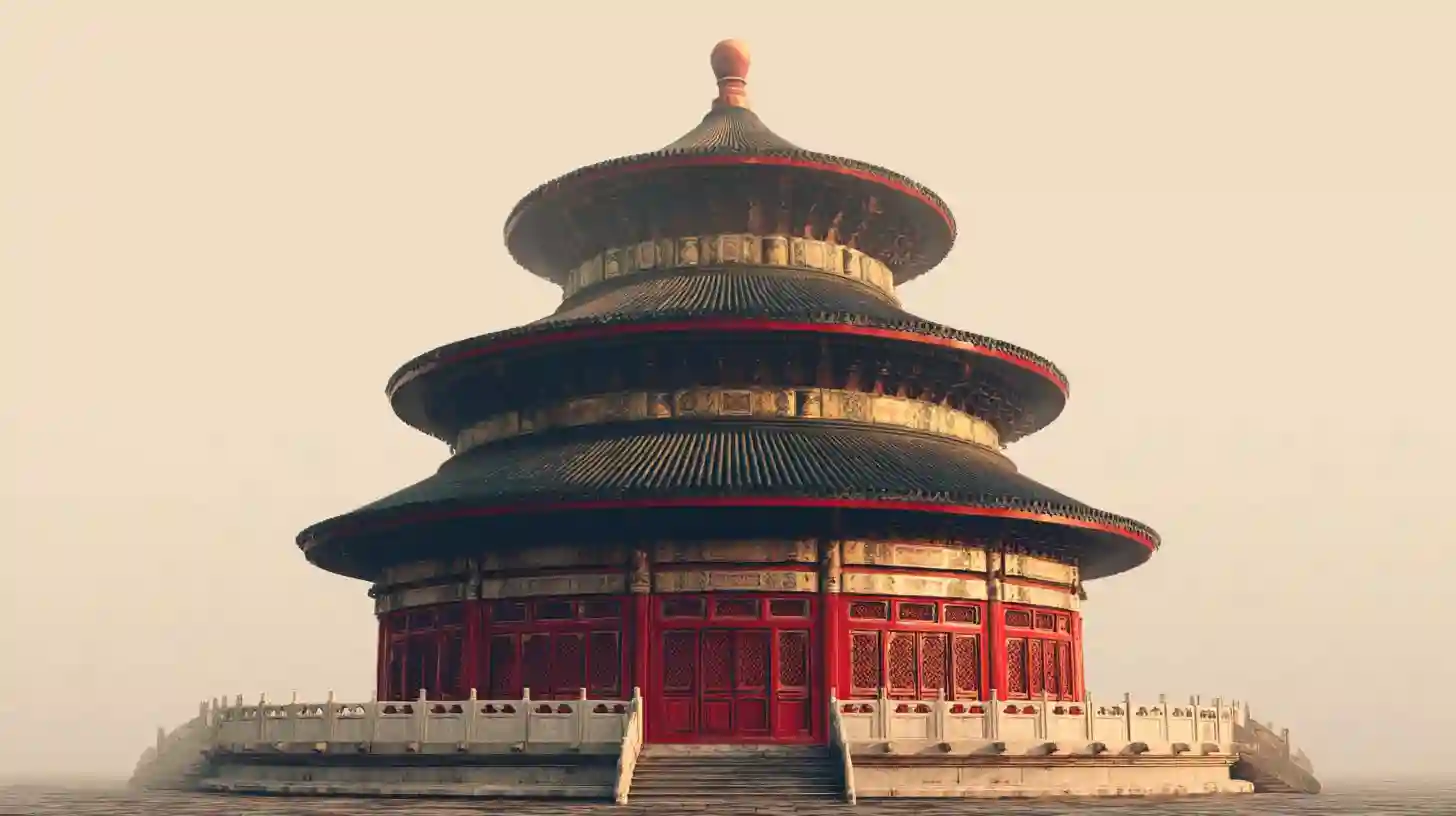

このシリーズの真髄は、ディテールに対する包丁のような正確さにある。像の中心部だけでなく周辺部に至るまで、均質で崩れのない描写を追求するための設計が施されている。被写体を捉える瞬間、シャープさとコントラストは開放状態からでも極めて自然で、被写体の輪郭は境界線のようにくっきりと浮かぶ。そのため光の取り扱いにも高度な感性を要求する。絞りの輪をゆっくりと回し、ピントの位置を確かな手ごたえとともに決定していく過程は、写真家にとって儀式的な体験になる。鏡筒内には高度な光学設計が施され、ガラスの組成には低分散素材が多用され、像面の均一性と色の再現性を両立する。高コントラストの描写は、被写体の質感や質量感を画面に再現する力を持ち、風景の空のグラデーションや建築の直線美を、空間情報として忠実に記録する。

Otusの魅力はまた、レンズを通して自分自身の視点を研ぎ澄ませるという体験にもある。オートフォーカスが存在しない分、被写体との距離感を自分の感覚で測り、風景の広がりと奥行きを自分の意思で切り取ることになる。静かな場所での風景撮影や建築のディテール、さらにはポートレートの表情の陰影と質感を、描写の幅を制限せずに表現することができる。光の取り扱いに長けた現場では、鏡筒の深さとコントラストの関係が生む微細なニュアンスが写真に新たな層を与える。描写の純度は時に撮影者の視点を鏡のように映し出し、機材の性能以上のものを写真へと投影する力を持つ。長時間の準備と練習を経て、被写体を見つめる目はますますクリアになり、絵作りに没頭する時間は忘れられがたいものになる。

Otusの魅力は現代の写真市場においても際立つ存在として語られる。可搬性や値頃感という観点からは必ずしも手軽とはいえないかもしれないが、それを補うだけの描写力と信頼性を持ち合わせている。光学の限界を押し広げるための堅牢な作りと、塗装の美しさ、そして内部の対称性の追求は、写真家にとって道具以上の意味を持つ。高解像度のセンサーを活かすには、レンズの設計そのものが画質の最大化を狙っていることがわかる。現場での使用感は実際の作品に直結し、シャープな描写と滑らかな階調、そして自然なボケ味が、被写体の個性をさらに際立たせる。Otusは世界の多様な撮影シーンで人々の創造性を支え、純度の高い光学体験を提供する存在として語り継がれてきた。

このシリーズが生み出す体験は、個々の撮影者の表現を深く掘り下げる。重厚な鏡筒は機材の操作にも慎重さを要求し、フォーカスリングの回転は滑らかで機械的な歯切れがある。現場での実践は、レンズの構造と光の関係を理解する過程を促し、理解が深まるほど撮影のリズムが整う。高解像度センサーと組み合わせたときには、像の端から端までの描写力がさらに引き出され、微妙な陰影が画面に立体感を与える。体験の深さは、機材の外見だけでなく心の動きにも響く。旅の途中で出会う光の表情を、 Otusは静かに、しかし力強く捉え続ける。

このシリーズの価値は、技術の語彚だけでなく、写真家と機材の対話の深さにこそ現れる。撮影者がレンズを手にした瞬間から、世界は自分の視点で再構築され、像のひとつひとつが選択の結果として現れる。そうした体験を通じて、Otusは単なる道具以上の意味を持つ。写真の可能性を信じる者にとって、長く忘れがたい信頼の象徴となる。光と影が生み出す静かな物語は、 Otusを手にした者の眼差しによって紡がれていく。